ZEH住宅のカビ被害を防ぐ!負圧と換気の落とし穴を徹底解説

2025/01/25

ZEH住宅のカビ被害を防ぐ!負圧と換気の落とし穴を徹底解説

~MIST工法®カビバスターズ東京が語る、高断熱・高気密住宅の正しい換気対策~

こんにちは。MIST工法®カビバスターズ東京です。私たちは住まいを清潔で健康的な空間に置くため、日々様々な建物のカビ調査やカビ除去、そして再発防止のためのMIST工法®を提供しております。最近、省エネエコや見通しの断熱から高気密・高化を追求したZEH住宅が増えており、一見すると非常に快適そうに思えますが、実はこの「気密性能」 「の高さ」が原因でカビが発生しやすい環境になるケースが後を絶ちません。

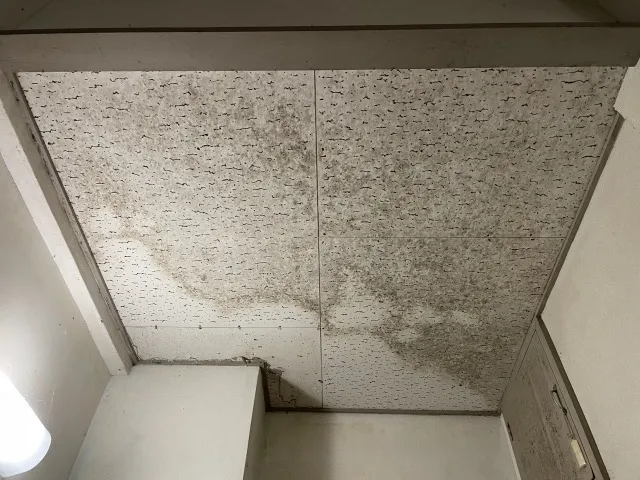

中でも問題となるのが、換気を強くするほど家が負圧状態になり、見えない隙間や床下から湿気の多い外気を引き込んでしまうことです。 結果的に建物の内部や壁の中、さらには断熱材の向こう側が湿気にさらされて、気づいたら家じゅうがカビだらけになっていた……という深刻な被害が生じております。

「強い換気=良い」と思われがちですが、実際には給排気のバランスをしっかりと考え、各部位の気密施工や湿度管理を丁寧に行わなければ、期待していた快適さは得られますそこで私たちMIST工法®カビバスターズ東京は、負圧による湿気の吸い込みを極力抑えつつ、適切な換気と除湿を実現するためのアドバイスと実施ZEH住宅だからこそ必要な、見えない部分の点検や、再発を防ぐための長期メンテナンスもしっかり対応いたします

。カビにお住いの方、ぜひ最後までご覧ください、健康で清潔な環境を守るヒントをつかんでいただければ幸いです。

目次

はじめに

快適を求めた先にある落とし穴―高性能住宅とカビ問題の展望

高気密・高断熱が当たり前となった現代住宅とカビの関係

今年の住宅市場では「省エネ」「快適性」「健康住宅」といったキーワードが大きく取り上げられ、高気密・高断熱仕様の家づくりが冬となりました。冷暖房の効率を高めることは、光熱費の削減やCO₂排出量の抑制にもつながりますさらに、断熱性能が高いことで室内温度のムラが少なくなり、温度差によるストレスを感じにくい環境が実現しやすいことも大きな魅力の一つしかし、ここで潰れないのが「カビリスクの増大」という側面です。

昔ながらの日本の家屋は、木造軸組工法の間来工法の間、建物全体にある程度の通気性が確保されていました。環境だったとも言えます。 しかし、近代の建築技術や断熱材の進化によって気密性が全面的に向上した現代住宅では、外部との空気の交換が限りなく限定されてきています。そのため、室内に発生した湿気や生活上の水蒸気が排出されずにこもりやすく、結露やカビの温床になることが多いのです。

また、高気密・高断熱住宅では計画換気システムの導入が義務付けられているため、本来であれば適切に換気が行われ、カビの発生を抑制される設計が行われているはずです。は換気設備の間違った使い方や、排気と給気のバランスが崩れることによって家全体が「負圧」になり、建物の隙間から外気や床下の湿気を強制的に引いてしまうケースが多々あります。 結果として、壁の内部や床下に湿気がたまり、気付いたところ家中にカビが存在していた……という状況にに立ち向かうのです。高気密・高断熱性能を追求するほど、発生するカビリスクも考えているが現代住宅の意見と言えるだろう。

なぜZEH住宅でカビトラブルが増加しているのか

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、断熱性能と気密性能を高めることで省エネ性能を追求した住宅のことを考えます。いくと考えられるZEHですが、理想的な空調環境を実現する裏側、「カビトラブルの増加」という深刻な課題が注目しています。その背景には、まずは「結露問」 ZEH住宅は外気の影響をほとんど受けない構造のため、外と中の温度差が大きくなりがちです。 特に湿度が高い時期や、室内と外気温の差が激しくなったこれが瞬間放置されると、断熱材や構造材にカビが発生し、目に見えない部分で増殖を続けることになるのです。

もう一つの大きな課題は「換気バランスの乱れ」です。ZEH住宅では換気計画が必須ですが、その運用方法を誤ると建物全体が強い負圧状態に陥ります。給気口が十分に確保されていない場合、室内気圧が低下し、外部や床下から湿った空気を吸い込めるのです。 高気密構造の余裕であるはずの気密性が、裏を返せば空気の抜け道がほとんどない閉鎖的な空間であるため、湿気が滞留、一度発生したカビが蔓延していく土壌を抱えている。

また、ZEH住宅を建てる際には断熱材や防湿シートの施工精度が非常に重要で、その性能が高いほど「空気の逃げ場」がなくなるリスクは増大します。ないと、日常生活で発生する湿気(調理や入浴、加湿器の使用など)が室内に留まり続け、カビの繁殖適切な環境を整えています。を抑え、健康的な空間を維持するかが、今後のZEH住宅の大きな課題と言えます。

1 1

ZEH住宅と「強すぎる換気」問題

行き過ぎた排気がそのまま抜け穴―損失圧から生まれるカビ被害

高性能住宅でありがちな換気トラブル

近年の住宅は省エネや快適性を追求するため、高気密・高断熱化が当然できました。その屋根、換気計画システムがうまく機能せずに、思わぬトラブルを考えてしまう事例が具体的には、換気装置の運転設定を「強」にしていれば「しっかり換気できて」ある」と想定、考えないうちに家の中を無駄な排気状態にしてしまうケースがあります。は排気と給気のバランスが崩れ、家中が負圧になってしまう危険性が潜んでいます。

本来、高性能住宅の設計段階では、給気口・排気口の数や位置、換気扇の能力などを綿密に計算し、家全体に関して適正な空気の流れを作ろうように計画されているはずです。 、現場施工の精度や住まい方の違い、機器の設定変更などで想定される外の状態が生まれることはありません。 、強力なレンジフードを長時間運転しているとき、給気口を閉じてしまったり、吸気フィルターの目処にふらず放置したりすると、意図せず排気量が給気量を大きく上回りますまた、トイレや浴室などの局所換気扇を同時に多く稼働させると、さらに負圧状態が加速することもあります。

「換気トラブル」は、一時的に快適性を感じながら、結果的には湿気の侵入や結露の増加、そしてカビの繁殖といった健康被害や建物劣化を引き起こす大きな懸念になります。住宅では気密性が高い分、一度慎重になった空気の流れを元に戻すのに時間がかかりやすく、被害が深刻になりやすいのです。 換気設備に関しては、控えめに「強めればいい」という短絡的なもの考えではなく、給排気のバランスを正しく言うことこそがカギだと言えるでしょう。

負圧状態を考えて

高気密・高断熱住宅において「負圧」とは、室内の気圧が外部気圧よりも低いことを不快にさせます。にわずかな隙間があると、外部や床下、壁内などから空気を強制的に吸ってしまってしまうのです。温度が問題になる場合が多々あります。例えば、夏場の蒸し暑い時期には湿度の高い空気が床下や壁の中に流れ込み、そこに温度差が生じれば結露を確保しなさい。たとえ、家の内部を適切に換気できる経路が確保されていても、ただカビの細胞や雑菌を含んだ空気を建材内部へ進んでいるだけになりません。

負け圧状態は、玄関ドアや窓の間抜けする際にも体感できることがあります。 ドアが異様に重く感じられたり、勢い良くバタンと閉まってしまうような現象は、家の中と外との気圧差が大きいことを示しています。また、コンセントまわりや配管の入り口など、本来であれば気密施工をしっかりやってください。カビが繁殖していたという例もほとんどありません。

特にZEH住宅のように断熱性能が高い住宅では、一度負け圧によって湿気が襲ってくると、なかなか乾燥しにくいという対策があります。にとっては絶好の繁殖環境になります。たって続けば続くほど、建物全体にカビの被害が拡大してしまうのです。 負圧を防ぐには、排気量と給気量のバランスを計算し、定期的に換気システムの状態をチェックすること住宅手自体が適切なフィルターの清掃や空気の流れをしっかりと確保することで、万が一被害を防ぐことができるでしょう。

家中にカビが広がる理由

閉ざされた空間に潜む危険―わずかな負圧がもたらすカビの連鎖反応

負圧が起きる湿気の吸い込み

高気密・高断熱住宅では、外気との熱交換を極力抑え、省エネ性を高めることが大前提となっています。室内で排気が過剰に行われると外部気圧とのバランスが崩れ、家の中の気圧が外部よりも低くなりますそれで、壁の小さな隙間や配管の通路、下の床通気口などから湿気を含んだ空気が大量に吸い込まれてしまいます。 特に、梅雨や夏場など外気の湿度が高い時期には、室内の空気を取り込むつもりが、結果的に湿った空気をどんどん建物内部に取り入れることにはなりません。

さらに、高気密住宅だからこそ特有の問題として、一度侵入した湿気が排出されにくい構造が挙げられます。いる場合が多く、設計上の換気ルートではカバーしきれないのです。を開閉するときに感じる「重さ」や「閉まりの悪さ」は、室内外の気圧差が大きいとも証拠があります。 、木材や断熱材といった有機物に水分が与えられる結果、カビが繁殖する温床を抱えてしまいます。

特に注意すべきなのは、建物にたくさん存在する「隠れた隙間」です。屋根や壁、床下に施される防湿シートや断熱材の隙間が大きいほど、負圧状態になった際の空気の通り道がたくさん、家のあちこちに湿気が広がりやすくなります。中に換気扇やエアコンを強運転して「換気」を意識して行っていた行為が、逆に屋内への湿気危険を警戒し、結果的にカビリスクを高めてしまう――。湿気による吸い込みが考える最大の落とし穴なのです。

内や壁床下で目覚める内部結露

高気密・高断熱住宅の大きなメリットは、外気の影響を受けにくく、屋内の温熱環境を安定させられるポイントです。 しかし、空気の流れや温度差に大きな偏りが生じると、「内部結露」と呼ばれる問題が顕在化します。内部結露とは、壁や床、天井などの体の構造の内部で、空気中の水蒸気が冷たい面に触れて水滴となる現象を感じます。外気温が低い冬場だけでなく、逆に冷房時に屋内の空気が冷えすぎた場合など、温度差さえあればあらゆる季節に発生する可能性があります。

この内部結露が見えているのですが、建物のない部分で静かに進んでいます。 表面結露であれば、水滴が目で確認できるため対策がありそうですが、内壁のボード裏や断熱材と外壁の間、たぶん床下の根太や大引きなど目視が難しい場所で先に進んでのが内部結露の恐いくろしさ話し一度湿気があった壁や床下は、温度が比較的安定しているため乾きにくく、一瞬カビが増殖しやすい環境が保たれてしまいます。建材が劣化し、防腐・防蟻処理が十分でない場合、腐食やシロアリ被害を考慮してもリスクがあります。

高気密・高断熱住宅では室内の温度管理がしやすい逆に、排気や給気のバランスが乱れると、構造体の内部に湿った空気が滞りがちです。床下からの湿気が吸い込まれ、室内の温度とのギャップが大きい部分で結露を考える可能性があります。に割り当てずに生活を続けていると、カビの臭気や目に見える部分の変色、壁紙のはがれなど特別に見えるケースが多いでしょう。解消しにくいため、早期の発見と根本的な対処、そして再発防止のための施工が肝心です。

カビ細胞が家全体に飛散する仕組み

一度発生したカビが家中に広がるがるのは、カビ独自の「細胞子」という繁殖形態が大きく関係しています。この細胞子は非常に軽く、わずかな気流や人の動きにも乗って移動し、壁や家具、布団や衣類など、どこにでも蓄積して成長を始める可能性があります。 特に、高気密・高断熱住宅のように空気の流れが限られた空間では、どうしてもカビ細胞が放出されると、室内を循環しながら様々な場所に拡散してしまいがちです。

さらに、負圧状態が続いていると、床下や壁内で発生したカビ細胞が吸い出される形で室内側へ広がるケースもありません。を介して室内に侵入し、そのまま空調の風や換気扇の気流に乗って家全体へ行ってしまうのです。やがて蔓延するサイトが生じるリスクがあります。

また、カビが拡散するだけでなく、カビ自体の排出する物質が代謝が室内環境を悪化させる問題も起こらない。もあり、家の手の健康を大きく損なう恐れがあります。換気や除湿などの対策を施しても、カビの根本が内部結露や負圧状態で放置さ大切なのは、カビが繁殖する環境を作らないこと、そして一度発生した場合は早期に専門的な施工や除去を行い、再発防止策を徹底して家全体に飛び交うカビ細胞が飛び散るリスクを軽視せず、住宅の気密・断熱性能に見合った正しい管理が何よりも求められています。

防ぐためのポイント

湿気を制する者がカビを制す――計画換気と気密施工、そして温度管理の徹底

給排気バランスの適正化

高気密・高断熱住宅でカビ被害を防ぐ、まずは見直したいのが「給排気バランス」です。実際には、排気だけを強めると室内が負圧状態になり、外部や床下、壁内から湿ります当然入ります。と排気量がバランスよく計算され、設計段階の想定通りに動くことが前提となります。

また、各部屋での換気経路を正しく把握することも大切です。 特にキッチンや浴室、トイレなどは局所換気扇が設けられていますが、これらを長時間強運転していると、その分だけ排気量さらに、フィルターの汚れやメンテナンス不足も避けられない優先の一つです。 給気口や換気扇のフィルターが目に入っていると、本来の給油排気の性能が発揮するれず、結果的に換気が機能不全を起こしてしまいます。

給排気バランスを維持するためには、換気扇の風量設定や給気口の許容範囲、フィルターのメンテナンスといった複数の要素を定期的にチェックしてください高気密住宅ならではのメリットを最大限活かすためにも、「強い換気=良い」という短い絡めな発想ではなく、住宅全体として適正な排気サイクルを築くことが、カビ対策の第二一歩となるのです。

隙間・配管周りの気密施工の徹底

高気密・高断熱住宅においては、建物全体の気密性が断熱性能と同等に重要視されています。隙間が多い住宅だと、その間計画換気を行っても思わぬところから空気が入り込み、負圧の原因や内部結露の温床になるリスクが考えられます。 特に配管周りや電気配線の通過部、窓枠や床下の点検口といった箇所は、施工段階で丁寧なシーリングや防湿処理を行わなければ、完了します後に考えないまま湿気の侵入になってしまう恐れがあります。

また、後から増設した設備や改修工事などで新たな配管を気付くときも要注意です。建物にとって「一番危険な隙間」は、住人の目に見えないところに多く潜んでいるものです

。価値(隙間相当面積)を正しく認識し、必要に応じて補修や再施工を施工業者の技術力や対応姿勢が問われる部分でもありますが、住宅手も自己点検や検査の重要性をしっかりと、丁寧なくチェックを行って姿勢が求められます。の封鎖を徹底することで、高気密住宅計画であっても通りの換気ルートを確保でき、不要な湿気や外気の侵入を回避できます。 、定期的なメンテナンスと気密施工の再確認を怠らないようにしましょう。

管理と温度管理の重要性

カビ対策において欠かせないもう一つのポイントが「湿度と温度の管理」です。 高気密・高断熱住宅では外気の影響が少なく、室内の温度や湿度を制御しやすいメリットがあります。裏を返せば、少しの管理不備が長く続きやすいという野球でもある例えば、冷暖房機器を正しく使わないまま、高湿度の状態が室内で継続すると、カビが繁殖しやすい環境が一時あります。 加湿器を過剰に使ったり、調理や入浴から発生する水蒸気を十分に排出しないまま放置することも、カビ発生リスクを大きく高めることです。

また、室内の温度差にも注意が必要です。 特に冬場、暖房の一時的なリビングと廊下・玄関などに大きく温度差を抱えていると、その境目で結露が起きやすくなるのはもちろん、壁内や床下の温度が安定しないので内部結露のリスクもあります。た温度差を守るためにも、建物全体の暖冷房計画や断熱性能の向上、そしてこまめなドアの開閉などが推奨されます

。湿度記録ができるデバイスやスマートホーム製品も普及していますですので、居室や水回り、床下や天井裏などの多角的なポイントで測定データを取り、異常な数値を確認したら早めに対処するのが先でしょう。 「湿度が上がるのか」「室温との関係はどうか」といった原文結果・結果を把握しておけば、日常の暮らしの中でカビの発生を防ぐ改善策が見つかります。 、長期的に清潔で健康的な住環境を維持するための要となるのです。

MIST工法®カビバスターズ東京のアプローチ

見えないカビを徹底追跡―独自技術と継続的なサポートで住まいの健康を守る

カビ調査・除去から再発防止までの流れ

MIST工法®カビバスターズ東京では、まず住宅全体のカビの状況を正確に把握するため、徹底的に現地調査からスタートします。壁紙や床など目に見える部分のカビだけでなく、壁の向こうや天井裏、床下といった場所目視では確認しにくいにも注目を置き、専用の機器や検査薬を用いてカビの存在や種この段階で重要なのは「なぜカビが発生したのか」を突き止めることです。 家の中が負け圧になっているのか、換気が不足しているのか、あるいは施工上の隙間が原因なのか――それらの課題を正しく認識しないまま削除作業を行っても、再発リスクを考慮することはできません。

調査で得た情報をもとに、必要に応じてカビの専門除去剤や物理的除去の手法を組み合わせ、カビ自体を根こそぎ取り除きます。深い根を張っている場合がありますので、建材にダメージを与えない形で徹底除その後、除去した箇所が再びカビの温床とならないよう、適切な防カビ対策を実施していきます。 具体的には、通気性の確保や気密施工の補修、断熱材周辺の防湿対策など、住宅の構造を踏まえた再発防止策を検討・実施するのです。

カビ除去の最終段階では、仕上げとして空気環境の改善や消臭対策もございます。 カビの除去に成功しても、細胞子や代謝物質が残留していると臭気や健康被害が続く恐れがMIST工法®カビバスターズ東京では、独自技術を用いて住宅全体をきれいにし、住まいの方より安心して暮らせるように仕上げを行います。しにくい住環境までリセットするだけでなく、長期的な再発防止にもつながるのです。

MIST工法®の特長とメリット

MIST工法®とは、カビバスターズ東京が独自に開発・採用しているカビ対策工法で、従来の「ただ漂白剤で拭き取る」ような表面的な処置とは一線を画す方法です。 、カビの根までしっかりと到達できるミスト噴霧技術と、素材への負担を極力抑えた安全性の高さあります。ビは菌糸の奥深くまで広がるため、一般的な薬剤では取り切れず、時間が経って洗浄して再発してしまうケースが少ないです。で、壁や床材の細い隙間にも薬剤が行き渡り、カビの核となる部分を根絶しやすくしています。

さらに、薬剤や施工方法の安全性に配慮している点がメリットの一つです。 小さなお子さんやペットがいるご家庭でも安心してご利用いただけるよう、揮発性の低い薬剤や、作業後にしっかりと換気を行う施工手順が確立されています。住まい全体の空気の質を改善し、ニオイの発生やアレルギーの原因物質を軽減する効果も期待できるのです。また、高気密・高断熱住宅特有の構造を熟知したスタッフが対応するため、家内部を妥協したり施工不良を考慮してリスクを極力回避します。

メリットとしては、カビの発生源を根本的に考慮することで、再発リスクを大幅に考慮することが優先されます。住宅の資産価値を守ることつながります。MIST工法®は「カビの除去作業」ではなく、住まいの健康にも配慮し、快適さを維持するための総合的なソリューションと言えます。

定期メンテナンスと住まいを守るためのサポート

カビ問題は一度しっかりと除去と対策を実行すれば終わり、というわけではありません。 高気密・高断熱住宅であるほど、負圧状態や内部結露が比較的起こりやすい環境が残っていると、 MIST工法®カビバスターズ東京では、施工後も必要に応じて住宅の点検や空気環境の測定を行い、異常や劣化が見られないかを確認します。

この定期メンテナンスでは、気密施工の状態や換気設備の稼働状況、屋外と屋内の温湿度差などをチェックし、カビの再発を早期に防ぐためのアドバイスを提供します。例えば、フィルター清掃のタイミングやエアコンの使い方、日々の生活習慣で気を付けるポイントなど、住まいそのものがすぐに実践できるヒントを伝えることで、カビの再発リスクをさらに軽減させることができます。がこも抜けにくい住宅だからこそ、日常的な観察とケアが重要となるのです。

また、いつかカビが再び発生した場合や、異常な臭気やアレルギー症状が出始めた場合には、早めにご連絡いただき、専門家が速やかに原因を探る体制を整えています。ばるほど広がりやすく、建物の寿命を縮めることにもつながります。わずかな制限に抑え、長年にわたって健康的な住環境を確立するためにも、定期メンテナンスと継続的な専門サポートが優先です。MIST工法®カビバスターズ東京では、住まいの方より安心して暮らし続けられるよう、施工からアフターフォローまで一貫したサービスをご提供しております。

まとめと今後の展望

負け圧を恐れず、正しい知識と対策で長期安心を手に入れる――ZEH住宅の新たな基準へ

ZEH住宅でも健康・快適に暮らすために

ZEH住宅は省エネと快適性を両立させる次世代の住宅として注目を集めていますが、その高い断熱・気密性能、換気や管理をするにはとカビが発生しやすい環境を守ってしまうリスクがあるしかし、正しい知識と対策を身に付ければ、ZEH住宅でも健康で快適な暮らしを長く維持することが十分に可能です。換気を守った計画の徹底と、隙間をしっかりと封じ込める気密施工、そして住まい手自身による温湿度コントロールです。

具体的には、換気設備のフィルターや風量設定をこまめにチェックし、過度な負圧また、生活の中で発生する水蒸気――たとえば加湿器や調理時の蒸気、浴室からの湿気など――を正しく外へ逃がす工夫も忘れないようにしましょう。 断熱性能が高いからちょっと油断していると、見えない場所に湿気が多く、一瞬カビが心配しているというケースはありません

。高気密構造を活かせば、温度や湿度を一定に保つことができ、従来の住宅よりも「管理しやすい」面も多々あります。つことで、カビの発生や再発を未然に防げるのです。換気・気密・湿度管理という三位一体の視点を常に持ち続けることで、ZEH住宅は本来の快適性を最大限に発揮し、長期的な安心と満足をもたらしてくれる住まいへと進化していきますはずです。

ハウスメーカー・設計者への注意喚起

ZEH住宅におけるカビ問題は、利用者の使い方だけでなく、設計・施工の段階でどのような検討がかかるかによって大きく左右されます。換気設備の配置や風量設定など、あらゆる要素を総合的に検討してを立てる必要があります。 省エネ目標をクリアするだけで計画せず、実際に住む人たちが健康被害を受けないか、カビのリスクが増大しそうでないかを常に意識してほしいところです

。また、第1種換気なのか第3種換気なのか、あるいは局所換気との組み合わせでどのような空気の流れが想像されるのかさらに、竣工後の気密測定を実施し、設計通りの数値が得られる危険性を考慮することもカビリスク

住宅手側に正しい換気や湿度管理の方法を伝えるのが、ハウスメーカーや設計者の責任の一部です。・「高気密住宅だから安心」という一辺倒なアピールではなく、「正しい使い方をしなければカビのリスクが高まる」という現実を丁寧に説明し、メンテナンスやフィルター清掃の重要性を正しく説明する必要があります。性能を向上させるだけでなく、完成後の暮らし方まで含めてサポートする姿勢こそ、これからのZEH住宅に求められるあり方と言えるでしょう。

カビトラブルの早期対策の大切さ

カビトラブルは、発生源を特定できずに放置してしまうと、時間が経つほど被害が拡大しやすい点が最大のリスクです。 特に高気密・高断熱のZEH住宅では、壁や床の内部でカビが発生していても発見が遅いありがちで、見た目に変化が出たとたんに建材が大きく傷んでいるというケースも稀ではありません。そのため、ちょっとしたニオイや壁紙のセキュリティ、あるいは

結露の増加などに気づいた段階でじっくりと対策を講じることが重要です。やカビ調査を実施し、必要に応じて除去施工を行うことで、初期段階で被害を食い止められる可能性が懸念されます。密施工の状態を再チェックすることで、不具合の根本原因を認識し、同じトラブルが起こるのを防ぐこともできるでしょう

。そんな状況を恐れるためにも、「面白いな」と思ったら迷わず専門家に相談し、早めに対策してくださいZEH住宅は正しく管理すれば、経済的で快適な住環境を享受できる素晴らしいシステムです。正しい認識と早期対応策を共有できるかどうかにかかっています。

■カビ検査・カビ取り・除菌などカビの事なら何でもへお任せください■

-------カビ専門会社のカビバスターズ東京---------

対応エリア:東京・神奈川・千葉・茨城・埼玉・山梨・静岡・長野

お客様専用フリーダイヤル:0120-767-899

TEL:050-5527-9895 FAX:050-3131-0218

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1丁目1-5