板橋区の団地やファミリー向けマンションで増えるカビ・苔トラブルを徹底解説!MIST工法®カビバスターズ東京が教える換気・結露対策から安全な苔取り方法まで

2025/03/31

板橋区の団地やファミリー向けマンションで増えるカビ・苔トラブルを徹底解説!MIST工法®カビバスターズ東京が教える換気・結露対策から安全な苔取り方法まで

築年数の古い物件や団地の押入れ・浴室カビ、屋外階段の苔除去をプロの視点でまるごとサポート

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ東京です。私たちは「お住まいの健康と快適さを守る」という理念のもと、板橋区をはじめとする東京北西部地域で、長年にわたりカビや苔のトラブル解消に尽力してまいりました。板橋区はファミリー向けのマンションや団地が比較的多く、幅広い世代の方が安心して暮らせる街として人気があります。しかし、築年数が経過した物件や団地では換気システムが最新のものではなかったり、結露しやすい構造になっていたりして、知らず知らずのうちに押入れや浴室、外階段などにカビや苔が発生してしまうことがあります。

たとえば、「団地 結露 湿度 下げ方」「ファミリー向けマンション カビ クリーニング」「階段 苔取り 薬剤 安全性」などのキーワードで検索なさった方は、室内の結露に悩んでいたり、押入れのカビを根本から除去したいと望んでいたり、または共用部分である階段や通路に苔が生えてしまい安全面が気になるなど、さまざまなお悩みをお持ちかもしれません。結露やカビ、苔といった問題は、放置すると建材の劣化や健康被害のリスクにつながるため、早めの対策が肝心です。

当社が行うMIST工法®は、特殊なミストによる空間処理と安全性の高い薬剤を用いたカビ除去・対策法です。板橋区の気候や建物の構造を踏まえ、結露を防ぐための換気指導や適切な施工方法をご提案し、大切なお住まいを長期的に快適に保つお手伝いをいたします。カビや苔の除去だけでなく、その後の定期的なメンテナンスや原因箇所へのアプローチも徹底して行うことで、再発リスクを大きく抑えるのが私たちの強みです。板橋区でカビや苔の問題にお悩みの方は、どうぞ安心して私たちにご相談ください。皆さまの生活環境を健やかに保つために、誠心誠意、サポートさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

目次

はじめに(板橋区のカビ・苔トラブルの現状

板橋区で見落とされがちな結露と苔・カビの増殖リスク―生活環境を守るために知っておきたい基本情報

板橋区のエリア特性

板橋区は東京都の北西部に位置し、住宅街や商店街、公園などがバランスよく点在する暮らしやすいエリアとして知られています。都心から少し離れていることもあり、比較的落ち着いた雰囲気がありながら、都心方面へのアクセスも良好であるため、ファミリー層を中心に幅広い世代が定住しやすい環境が整っているのが大きな特徴です。特に昭和から平成初期にかけて建てられた団地やマンションが数多く存在しており、近隣には教育施設や商業施設も充実しているため、子育て世帯にとって利便性の高い地域といえます。

一方で、板橋区の気候は夏場の蒸し暑さと冬場の冷え込みが比較的はっきりしていることから、建物内外で結露やカビ、苔が発生しやすい条件がそろっているといえます。特に、築年数の経った物件では断熱材の性能や窓のサッシなどが最新のものと比べて劣る場合が多く、温度差によって壁や窓に結露ができやすい傾向があります。また、マンション同士や建物同士が近接しているエリアでは風通しが悪くなり、湿気が溜まりやすい状況が生まれることも珍しくありません。さらに、長年住み慣れた方が多い地域柄、住戸内のレイアウトを大きく変えにくいケースもあるため、家具配置や押入れの奥などで湿気がこもりやすくなることが、カビ発生を助長する要因の一つとして挙げられます。

また、板橋区は道路幅や路地が比較的狭い場所もあり、建物の北側や日当たりが悪い部分では苔やカビが生えやすい環境が形成されることもあります。屋外階段や外壁のコンクリート部分に発生する苔は、一度繁殖すると雨天時などに特に滑りやすくなり、転倒事故など安全面でのリスクも高まります。こうした状況は管理組合や建物オーナーが気をつけなければならない問題であり、定期的に清掃や点検を行わないと、健康被害や建物の劣化につながる可能性があるため注意が必要です。板橋区のエリア特性としては「住みやすい」反面、「湿度が高めで結露やカビが生じやすい」という点があるため、適切な換気やメンテナンスを意識することが住環境を快適に保つ上で欠かせません。

団地・ファミリー向けマンションの特徴

板橋区にある団地やファミリー向けマンションは、比較的広めの間取りや共同施設が充実していることから、子育て世帯や高齢者にも暮らしやすい条件が整っています。敷地内に遊び場や小さな公園があったり、集会所が設置されていたりと、コミュニティ形成を促しやすい環境が特徴的です。その一方で、こうした物件の多くは昭和や平成の早い時期に建設されたものが多く、建物自体の老朽化や設備の劣化が進んでいるケースも目立ちます。

特に、当時の建築基準や技術水準では今ほど断熱や防水が重視されていなかったことから、外壁や窓、廊下の構造などが結露やカビの発生を防ぎにくい仕様になっていることがあります。さらに、団地やファミリー向けマンションでは住戸数が多いため、押入れや浴室などの個々の部屋の環境はもちろん、共用部分にも湿気がたまりやすくなる状況が生まれがちです。エレベーターホールや階段、外廊下などは通行量が多く掃除が行き届かないと苔が繁殖しやすくなり、雨が降ったあとなどは滑りやすさが増して事故のリスクを高めてしまいます。

また、ファミリー世帯では洗濯物を室内干しする機会が多かったり、子どもがいることで部屋を閉め切る時間が長くなったりと、住戸内の湿気レベルが上昇しやすい生活スタイルとなりがちです。こうしたことが重なると、窓辺や押入れの角、浴室のタイルの目地などにカビが発生しやすくなり、放置すると広範囲に広がってしまう可能性があります。しかも、住戸内だけでなく共用部の管理にも住民同士で合意が必要になる場合があり、問題の解決が後回しになってしまうケースも見受けられます。適切な管理やメンテナンスを行わないと、カビや苔が建物全体に影響を与え、衛生面だけでなく資産価値の低下を招く恐れがあるため注意が必要です。快適かつ安全な住まいを維持するためには、住民一人ひとりの意識や管理組合・オーナーの協力体制が欠かせません。

築年数の経過による影響と結露問題

築年数が経過した建物では、設備や建材そのものの劣化が進むのはもちろん、当時の建築技術や素材が現在のものと比べて断熱や防水性能において不十分な面が見受けられます。とりわけ結露は、冬場に室内と屋外の温度差が大きいと発生しやすく、寒い時期でも暖房を使用するファミリー層が多い物件では、窓ガラスだけでなく壁面や天井近くにも水滴がつきやすくなります。この結露を放置すると、その水分がカビの発生源となり、浴室や押入れ、キッチンのシンク周りといった高湿度の場所と相まって、一気に繁殖が進んでしまうリスクがあります。

さらに、築年数が長い建物では換気設備が古くなっていたり、そもそも強制換気のシステムが十分に導入されていなかったりするケースもあります。部屋の構造上、風通しが悪くなっている場合には湿気の逃げ場がなくなり、室内のあちこちに水分が留まりやすくなるのです。たとえば、押入れの奥や家具の背面、カーテンの裏側などは日常的に目が届きにくいため、気づいたときには黒いカビや白カビがびっしりと繁殖していることもあります。また、マンションや団地の場合、隣戸との間での温度差や湿度の差が微妙に影響し合い、壁内部にまで水分が染み込むこともあり、建材の腐食や耐久性の低下を早める原因となるのです。

さらに、屋外の階段や通路などでは苔の繁殖が大きな問題となります。古いコンクリートは細かなひび割れが生じている場合があり、そこに水分が溜まって苔や藻類が根を張ると、表面が滑りやすくなるだけでなくコンクリートの内部も徐々に破壊されていく恐れがあります。こうした劣化をそのままにしておくと、安全面だけでなく建物の資産価値にも大きく影響するため、早めの対処が求められます。結露や苔・カビの発生原因には建物構造や設備の老朽化が深く関わっているため、築年数の経過した住まいほど専門家による定期点検やリフォーム、適切なカビ対策が必要不可欠と言えるでしょう。

よくあるカビ・苔の発生パターン

見落とされがちな身近なリスク―結露・換気不足から屋外の苔発生まで、カビの繁殖メカニズムを徹底解説

1. 団地・マンションでの結露や換気不備

団地やマンションといった集合住宅では、住戸数が多いゆえに建物全体の空気の流れを均等に保つことが難しく、結露や換気不備によってカビが発生しやすい環境が生まれがちです。特に団地は築年数の経過した建物が多いため、当時の建築技術や設備仕様と現代の生活スタイルが噛み合わず、思わぬ場所で湿気がたまりやすくなります。具体的には窓や壁の断熱性能が低いために冬場の結露が顕著であったり、湿った空気を滞留させる原因である換気扇が古くなっていて十分に働かないといった問題が挙げられます。

さらに、ファミリー世帯が多い団地やマンションでは、洗濯物を室内干しする機会や入浴後の浴室をきちんと乾かさないケースが増えることで、湿気が持続しやすい生活習慣になりがちです。押入れやクローゼットなど、閉め切られた空間で空気が循環しにくい場所が長時間高湿度のまま放置されると、壁紙の裏や収納の奥など目に見えない部分にカビが発生しやすくなります。日常生活で「あれ、変なにおいがするな」と気づいた頃には、すでに黒カビや白カビが広がっていることも珍しくありません。

また、団地やマンションでは部屋同士やフロア同士が連続しているため、隣戸や上下階の温度・湿度の影響を受けやすいといった構造的な問題も潜んでいます。建物全体で換気のコントロールが不十分な場合、特定の住戸や共用部にばかり湿気が集中しやすく、共用廊下や階段周りにもカビが発生する原因となることがあります。管理組合や管理会社による共用部の清掃・換気管理はもちろん、各家庭においても窓開け換気やサーキュレーターの導入、断熱フィルムの貼付など、少しの工夫を積み重ねることで結露を和らげることが可能です。

結露や換気不備によるカビ被害は、美観を損なうだけでなく健康面にも悪影響を及ぼすリスクがあります。特に小さなお子さんやお年寄りは、カビの胞子によってアレルギー反応や呼吸器系の疾患を引き起こしやすくなるため、早期対策が肝心です。加えて、団地やマンションでは管理組合の承認が必要となる設備改善やリフォームも多いので、定期的に情報共有を図りながら、建物全体で換気対策・結露対策を行うことが快適で健康的な住環境づくりには欠かせません。

2. 築年数の古いファミリー向け物件での押入れ・浴室カビ

ファミリー向け物件では、子どもが増えるほど物の収納量も自然と増え、押入れやクローゼットが常に満杯になりやすくなります。そのうえ、築年数が古い住宅の場合、押入れ内部の素材が断熱性や防湿性に乏しかったり、外壁との間に十分な空気層が確保されていなかったりといった構造上の問題が潜んでいます。こうした要因が重なると、湿った空気が押入れの奥にこもってしまい、気づきにくい状態でカビが広がってしまうのです。特に天候が雨続きだったり、梅雨の時期だったりすると、押入れ内部の湿度はさらに上昇しやすく、収納している衣類や布団、書類などにまでカビが付着することも少なくありません。

また、ファミリー層が多い物件では朝晩の入浴が頻繁に行われ、浴室が高温多湿状態にさらされる時間帯が増えます。築年数の古い浴室では、換気扇の能力が低いことが多く、ただでさえ湿気が高い空間がなかなか乾かないまま放置されがちです。浴槽まわりやタイルの目地、ドアパッキンなどの隙間はカビの格好の生息場所となり、一度黒カビが発生すると見た目にも健康面にも悪い影響を及ぼします。特に浴室は家族みんなが毎日使うスペースでありながら、使用後の掃除や換気がおろそかになるとカビが急速に広がりやすいため、重点的な対策が必要です。

押入れや浴室にカビが発生すると、見た目の汚れ以上に健康被害が心配されます。カビはアレルゲンとなり、ぜんそくや鼻炎、皮膚炎などを引き起こす原因になり得るため、特に小さな子どもや高齢者のいる家庭では早急な除去と予防策が望まれます。また、室内環境の質が低下すると住まいへの愛着も薄れ、結果的に物件の資産価値にも悪影響を及ぼしかねません。

こうした押入れ・浴室のカビ対策としては、定期的な換気と除湿機の活用、こまめな清掃が基本となります。さらに、築年数が古い物件では断熱補修や換気設備の見直し、壁や床の防水リフォームなど、構造的な改善も含めて検討することが重要です。家族が長く安心して暮らせる環境を保つためには、生活スタイルの見直しだけでなく、建物自体が抱える弱点を根本的に補強する取り組みを視野に入れる必要があります。

3. 屋外階段や通路の苔・カビ発生原因

屋外の階段や通路に発生する苔やカビは、見た目が悪いだけでなく安全面でも大きなリスクとなります。特に雨が多い季節や日照時間の少ない場所ではコンクリートやアスファルトの表面が湿り気を長時間帯びるため、苔が繁殖しやすい環境が整ってしまうのです。苔は一度繁殖すると表面を緑色に覆い、滑りやすさを増すため、通行中の転倒事故を招きかねません。また、コンクリートに入り込んだ苔やカビの菌糸が徐々に素材を内部から劣化させるケースもあり、建物や構造物の耐久性が低下する要因ともなり得ます。

さらに、築年数の古い建物では、階段や通路の排水勾配が十分でない場合や、ひび割れから雨水が染み込んでいる場合が少なくありません。こうした場所は水はけが悪く、湿度が常に高い状態をキープしてしまうため、苔やカビにとっては理想的な繁殖場所となってしまいます。加えて、周囲に植栽や大きな樹木があって日光を遮るような環境の場合、ジメジメとした日陰が長時間続きやすく、苔やカビの成長を加速させる原因となります。

屋外の共有部分では、管理者やオーナーが定期的に清掃や防滑対策、排水溝のメンテナンスなどを行うことが望まれますが、実際には人手やコスト、時間の問題で後回しにされることが多いのが現状です。共用部分での苔やカビ被害は住民全体にかかわる問題であるため、管理組合や建物の所有者が主体的に取り組まなければならない課題といえるでしょう。早めに苔やカビが発生した部分を除去し、防水・防カビコーティングや特殊薬剤を用いた定期的な処理を行うことで、長期的なダメージを最小限に抑えることができます。

また、屋外階段や通路の苔・カビ対策では、使用する薬剤の安全性や施工方法にも配慮が必要です。住民や通行人が頻繁に行き来する場所だけに、刺激の強い薬剤を使うと人体やペットへの影響が懸念されるからです。施工後も万全のすすぎや拭き取りを行い、必要に応じて滑り止めのマットを敷くなど、安全を確保する対策を怠らないようにすることが大切です。こうした細かなケアの積み重ねこそが、快適かつ安心して利用できる共有スペースの維持に直結するといえるでしょう。

結露・湿度対策の基本

結露と湿度を味方につけて快適空間をキープ――基本を押さえればカビ知らずの住まいへ

1. カビ発生のメカニズム

カビは、適度な湿度・温度・栄養源という三つの条件がそろうと発生・繁殖しやすくなる微生物の一種です。特に、日本の気候は季節の移り変わりによって湿度が大きく変動するため、建物内部や屋外階段、通路などでカビが生じるリスクが高まります。室内でカビが繁殖する代表的な場所としては、押入れやクローゼット、浴室などが挙げられます。これらの空間は閉め切られたり水気がたまりやすかったりして、空気の流通が十分に行われないことが多いからです。さらに、一度カビが生えると、その胞子は空気中を漂って広範囲に拡散し、ほかの部屋や家具、壁にまで移りやすくなります。

また、カビは建材やインテリア、日用品を栄養源とするため、紙や木材、布地、あるいはホコリや皮脂汚れまで多様な素材・汚れを糧に増殖します。このため、「見た目が汚れていないから大丈夫」と放置すると、見えない場所でじわじわと繁殖が進み、気づいたときには家のあちこちがカビだらけになっているケースも珍しくありません。特に温度と湿度が上がる梅雨や夏場は要注意ですが、冬場であっても結露によって局所的に湿度が上昇すれば、カビの繁殖条件が整ってしまう可能性は十分にあります。

カビを放置すると、見た目の美観を損なうだけでなく、アレルギー疾患や呼吸器系のトラブルを引き起こすリスクも高まります。とりわけ小さな子どもや高齢者、体の弱い方が暮らす家庭では、カビ対策が健康管理のうえでも不可欠です。カビは温度、湿度、栄養源のいずれか一つでもコントロールすれば格段に繁殖しにくくなるため、「結露や湿度管理」と「掃除・メンテナンス」の二本柱が基本といえます。こうしたメカニズムを理解しておけば、原因不明のカビに悩まされることも減り、適切な対策や予防策を立てることが可能です。

2. 室内湿度と換気のポイント

室内の湿度が高くなる原因にはさまざまな要因がありますが、代表的なものとしては日常生活で生じる水蒸気(調理中の湯気、洗濯物の室内干し、入浴後の湿気など)や、結露による水分のたまり込みが挙げられます。特に団地やファミリー向けマンションで暮らしている世帯では、子どもの多い家庭ほど洗濯物の量が増え、天気や防犯上の理由で屋内に干すケースが多くなるため、室内の相対湿度は自然と高くなりがちです。また、築年数の経った物件では換気扇や窓周りの断熱性能が不十分で、外と中の気温差が大きいときに窓ガラスや壁面に結露が起こりやすくなる点も見逃せません。

このような状況を改善するうえでは、まず「適切な換気」を意識することが不可欠です。換気扇や吸気口を常に稼働させたり、可能な範囲で窓を開けたりして、こもった湿気を外に逃がすように心がけます。また、ファミリー世帯ではリビングや寝室、浴室など使用頻度の高い場所を中心に、サーキュレーターを活用して空気を循環させるのも効果的です。空気が循環しやすくなると、温度や湿度の偏りが緩和され、カビが繁殖しにくい環境が形成されやすくなります。

さらに、日常的な水蒸気発生量を減らす工夫も大切です。例えば、調理中にはフタをしたり換気扇を強めに回したり、シャワーを浴びたあとは浴室を素早く乾燥させたりすることが挙げられます。洗濯物をできるだけ屋外に干す、あるいは浴室乾燥機などを利用するのも効果的です。湿気取りグッズを使ったり、エアコンの除湿機能を活用したりするのもよいでしょう。ただし、これらの対策は短期的な効果にとどまりやすいため、もしも構造上の問題(窓の断熱不足や換気システムの老朽化など)がある場合は、リフォームや設備の更新など抜本的な対策を視野に入れる必要があります。建物と生活スタイルの双方から湿度管理を徹底することで、結露やカビの発生リスクを大幅に減らすことが可能です。

3. 日常でできる結露予防策

結露を予防するためには、日々の暮らしの中で湿気を溜めこまない工夫を続けることが肝心です。例えば、朝起きたらまず窓を少し開けて室内の空気を入れ替え、寝ている間に発生した湿気を逃がすようにすると効果的です。特に寒い季節には窓を開けるのがつらいという声も少なくありませんが、短時間の換気でも意外なほど湿度が下がり、結露のリスクが減少します。暖房機器を使用する際も、加湿器の設定を過剰にしない、あるいはエアコンの除湿機能を定期的に活用するなど、室温と湿度のバランスに気を配ることが大切です。

また、窓ガラスやサッシの結露が特にひどい場合は、結露防止シートや断熱フィルムなどを貼る方法もあります。こうしたグッズを上手に活用することで、窓の表面温度を上げて結露を起こりにくくする効果が期待でき、比較的安価かつ手軽に対策を始められます。さらに、カーテンやブラインドが常に閉めっぱなしの場合、窓とカーテンの間に湿気がこもり結露を助長することがありますので、日中はカーテンを開けて採光と通風を確保するのが望ましいでしょう。加えて、押入れやクローゼット内も、荷物を詰め込みすぎないようにし、適度な空間を確保するとともに、定期的に開け放して空気を入れ替える習慣を身につけると、湿気がこもりにくくなります。

さらに、浴室やキッチンなど水回りの設備は日常的に湿気が発生する場所なので、使用後すぐに換気を徹底し、タオルや雑巾などで水滴を拭き取っておくと、結露だけでなくカビや嫌なニオイも防ぐことができます。特に浴室は、家族が続けて入浴すると高湿度状態が長く続くため、換気扇を長めに回すことを意識してください。これらの予防策を組み合わせれば、結露によるトラブルを最小限に抑えられ、快適で清潔な室内環境を維持することが可能です。日常的な習慣を見直し、少しずつ取り入れていくことで、大切な住まいを長く健康的な状態に保ちましょう。

安全な苔取り・カビ除去の重要性

建物と人の安全を守るための苔取り・カビ除去の新常識――適切な施工と薬剤選びで、健康と資産価値を維持

1. 階段や通路の苔のリスク

屋外の階段や通路に苔が発生すると、見た目が悪くなるだけではなく、滑りやすさが増して転倒事故につながるリスクが一気に高まります。特に雨や雪の多い季節、また日照時間が限られる場所では苔が急速に繁殖し、知らず知らずのうちに大きなトラブルの原因となることが少なくありません。苔はコンクリートやタイルの目地に根を下ろすだけでなく、表面を覆い尽くすように広がり、こまめに掃除をしても再発しやすい厄介さを持ち合わせています。その結果、階段の踏み面や通路全体が常に湿気を帯び、歩行時の安全性を大きく損ねる要因となります。

また、苔が放置された状態が長く続くと、美観だけでなく建物の構造自体を傷める恐れも出てきます。苔や藻類の繁殖により、コンクリートや石材の微細なひび割れに水分が浸透しやすくなると、凍結や浸水によって内部から劣化が進行する場合があります。これが徐々に進むと、階段や通路の基礎部分が弱体化し、大がかりな補修や改修が必要となるリスクが高まるのです。しかも、共用部分である階段や廊下の苔は、そこを利用する全ての住民や訪問者にとっての安全問題であるため、管理組合やオーナーが主体的に対策を講じなければ、クレームの発生や建物全体の評価低下にもつながりかねません。

さらに、苔は周囲に多くの胞子を放出し、風や雨を媒介として広範囲へ拡散していく特徴があります。いったん階段や通路で繁殖が始まると、建物の北側や日当たりの悪い部分、外壁の隙間など、ほかの箇所へも短期間で移りやすくなります。放置すればするほど、建物に存在する苔の発生源は増え、除去作業の手間やコストが膨らむという悪循環に陥りがちです。そのため、早期発見と早期対策が重要であり、安全確保という観点からも定期的な点検や清掃を行う必要があります。苔のリスクを軽視せず、正しい施工法や専門的な知識を用いて対処することが、建物の寿命を延ばし、利用者が安心して暮らせる環境を維持する鍵となります。

2. 薬剤の安全性と施工方法

苔やカビを除去する際、最も気になるのが使用する薬剤の安全性です。強力な洗浄力を持つ薬剤は一見効率的に見えますが、人体やペット、周囲の植栽・環境に対して刺激が強すぎる場合もあります。特にファミリー向け物件や団地など、多様な年齢層の人々が生活し、子どもや高齢者、または動物と暮らす家庭が多い環境では、薬剤による健康被害のリスクを最小限に抑える必要があります。そのため、施工業者を選ぶ際には、取り扱う薬剤の成分や揮発性、有害物質の有無などについて詳しく説明してもらうことが大切です。安全性が高い薬剤でも、施工方法や濃度、使用量を誤れば人体や建材に影響を及ぼす可能性があるため、プロの判断と適切なマニュアルに基づいた取り扱いが求められます。

また、苔やカビを根本的に除去するためには、表面をきれいにするだけでなく、原因となる菌糸や胞子をしっかりと駆除し、その後の再発防止策を講じる工程も重要です。たとえば、高圧洗浄機やブラシで一度苔を除去したあと、薬剤を噴霧して菌糸の奥深くまで浸透させるといった二段階、三段階の施工法を取ることで効果を高めることができます。施工後は十分な乾燥時間を確保し、必要に応じて防カビ・防苔コーティングを施すことで、長期間にわたってきれいな状態を維持しやすくなります。

一方、施工時には周囲への飛散や残留成分にも配慮する必要があります。共有スペースや通路、階段など多くの人が利用する場所では、作業中の立ち入りを制限し、安全に配慮した看板や案内を設置するなどの対策を怠らないことが大切です。さらに、施工後のすすぎや拭き取りが不十分だと薬剤が表面に残り、滑りやすさや変色の原因になる場合もあるため、熟練したスタッフによる丁寧な仕上げが不可欠となります。こうした正しい薬剤選びと施工手順が守られてこそ、安全かつ効果的な苔取り・カビ除去が実現し、家族や住人の健康を守りつつ、美観と建物の機能性を向上させることができるのです。

3. 建物の長寿命化につながるメンテナンス

苔やカビが発生する背景には、建物の劣化や外壁のひび割れ、排水不良など構造的な問題が隠れていることが少なくありません。特に築年数の経過した団地やマンションなどでは、階段や通路のコンクリートに微細な傷が生じ、水分が内部に浸透しやすい状態が続いているケースもあります。こうした場所で苔やカビが繁殖すると、さらにコンクリートの劣化が進行し、階段の一部が剥がれたり、内部鉄筋が腐食するなど重大なダメージにつながることがあるのです。したがって、苔取りやカビ除去は単なる見た目や衛生面の問題を解消するだけでなく、建物全体の寿命を伸ばすためのメンテナンス要素として位置づけることが重要と言えます。

また、定期的な苔取り・カビ除去を行う過程で、外壁や階段、手すりなどに潜む細かな不具合を早期発見できるというメリットもあります。例えば、小さなひび割れや錆びかけている金属部分を見つけるきっかけにもなるため、管理組合やオーナーは大規模修繕に先立って必要な補修を施し、建物のダメージを最小限に抑えられるのです。メンテナンスを怠っていると、不具合が積み重なって大きな改修工事や補強工事が必要となり、多大なコストと時間がかかる可能性が高まります。

さらに、建物の長寿命化は資産価値の維持にも直結します。苔やカビが目立つ共有スペースは、住民や来訪者に対して清潔感や安全性に不安を抱かせる要因となり、空き室率の上昇や賃貸・売却時の評価を下げる結果を招きかねません。一方で、定期的な苔・カビ対策や適切な点検が行われている物件は、美観が保たれているだけでなく、トラブルが少ないことから「管理の行き届いた物件」というプラスのイメージを与えやすくなります。こうした積み重ねが長期的な資産価値の安定につながるため、管理者やオーナーにとっても見逃せないポイントとなるでしょう。苔やカビの除去を「汚れ落とし」ではなく、「建物を守るための総合的なメンテナンス」として捉えることで、住まいの安全と快適性、そして資産価値を守り続けることが可能になります。

MIST工法®カビバスターズ東京とは?

微細なミストが変えるカビ対策の常識――安全性・持続効果・専門知識が融合したMIST工法®の真価

1. MIST工法®の特徴と強み

MIST工法®は、従来の「目に見えるカビだけを取り除く」というアプローチを超え、空間そのものを包括的にケアすることでカビの再発を抑制する画期的な工法です。カビは目に見える部分がごく一部であり、胞子が空気中を漂っているほか、壁や天井、押入れの隅などに潜んでいる場合が少なくありません。そこでMIST工法®は、建物全体を細かいミストで包み込むように処理することで、目に見えない箇所までアプローチできる点が最大の特徴です。一般的にカビの発生は温度・湿度・栄養源が揃う環境で一気に進行しますが、MIST工法®では薬剤を空間全体に行き渡らせることで、カビが好むわずかな隙間すら逃さず対処できるのが強みと言えます。

また、単にカビを除去するだけでなく、再発しにくい環境づくりをサポートするのもMIST工法®の特長の一つです。専門スタッフが現地調査を行い、カビ発生の原因を洗い出したうえで施工計画を立案します。例えば、押入れや浴室などの湿度が高い場所については、換気のアドバイスや断熱改善の提案を行うことで根本的な対策を実施。屋外の階段や通路であれば、排水の確保や定期的な清掃方法を提案し、苔やカビの再発を防ぐサポートをします。施工後も定期的な点検やメンテナンスサービスを提供するため、住人や管理組合の負担が軽減され、安心して長く暮らせる住環境の維持に貢献できるのです。

さらに、MIST工法®はさまざまな建物に対応可能という柔軟性も強みとして挙げられます。戸建住宅やマンション、団地などはもちろん、店舗やオフィスビル、公共施設など広い空間や特殊な構造の建物に対しても応用できるのは、微細なミストを用いる施工手法だからこそ実現できるポイントです。こうした特長と強みを生かし、カビバスターズ東京では板橋区をはじめとする都内各地で、築年数の古い物件やファミリー向けの団地・マンションなど、カビや苔のトラブルが発生しやすい住環境に対して高い効果を発揮し、多くの実績を積み重ねています。

2. 特殊なミスト処理と安全性の高い薬剤

MIST工法®を支える大きな要素の一つが、「特殊なミスト処理」を行うための技術と設備です。一般的な消毒や除菌スプレーとは異なり、空間全体をきめ細かなミストで包み込むことで、カビの胞子や菌糸が潜んでいるあらゆる表面や隙間まで有効成分を行き渡らせます。壁際や天井裏、押入れの角、エアコン内部といった普段の掃除では手の届きにくい場所もミストが行き届くため、一度の施工で広範囲にわたってカビ対策を徹底できる点が大きな利点です。また、ミスト化された薬剤は乾燥後に後処理が簡単であり、拭き取り残しなどのリスクも最小限に抑えられます。

さらに、安全性の高い薬剤を使用している点も見逃せません。カビを除去するための薬剤には強い殺菌力を求める一方で、人やペット、環境に対する安全性にも配慮しなければなりません。MIST工法®で用いられる薬剤は、人体に対する刺激性が低く、施工後に居住者がすぐ生活を再開できるほど揮発性にも優れているのが特徴です。特に小さな子どもや高齢者、アレルギーを持つ方がいる家庭では、使用する薬剤の成分や安全基準について明確な説明を受けられるかどうかが重要となります。カビバスターズ東京では、事前に薬剤の性質や施工手順をしっかりと説明し、不安を取り除くコミュニケーションを大切にしています。

また、苔やカビの種類、建物の材質、発生状況によっては薬剤の選定や施工方法をカスタマイズする必要があります。石材やコンクリート、木材など、素材によっては強い薬剤が逆にダメージを与えてしまう場合も考えられるからです。MIST工法®では培ったノウハウをもとに、薬剤の濃度や噴霧量、施工時間などを適切に調整することで、最小限の負担で最大限の効果を得ることを可能としています。こうした配慮は、安全と効率を両立させるために欠かせない要素であり、施工後の仕上がりと長期的な効果の維持につながる大きなポイントと言えるでしょう。

3. 一般的なカビ取りとの違い

一般的なカビ取り方法というと、市販の漂白剤やカビ取り剤をスポンジやブラシでこすって落とす、といったイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、こうした対症療法的な方法では、表面に現れているカビを除去できたとしても、根や胞子が奥深くに残っているケースが多々あります。さらに、洗浄後の漂白成分が建材にダメージを与える場合もあるため、使い方を誤ると逆効果になりかねません。また、市販のカビ取り剤には塩素系の成分が含まれることが多く、刺激臭や揮発性、有害ガスの発生など、安全面にも注意を払う必要が出てきます。

これに対し、MIST工法®では建物全体や部屋全域を視野に入れ、肉眼では確認しきれない部分まで徹底的に処理を行います。表面的に除去するだけでなく、空気中に飛散しているカビの胞子やエアコン内部、天井裏など、カビが発生・拡散しやすい可能性のある箇所を包括的にケアできる点が最大の違いです。結果として、カビの発生源そのものを断ち切ることが期待でき、再発予防にも大きく貢献します。さらに、専門スタッフが事前調査を行うため、「なぜその場所でカビが発生したのか」「どうすれば同じ被害を繰り返さずに済むのか」という根本的な原因を特定し、構造的な改善や適切なメンテナンスのアドバイスも受けられるメリットがあります。

加えて、MIST工法®は施工時間の短縮や施工後のクリーニングが容易であることから、居住しながらの対策でも生活への影響を最小限に抑えられるのも大きな強みです。一般的なカビ取りでは、大規模なリフォームや長時間の入室制限が必要となることもありますが、MIST工法®の場合はミスト処理の特性上、短時間で広範囲をカバーできるうえ、薬剤残留が少ないため、施工直後から安全に生活を再開しやすくなっています。こうした総合的なアプローチと負担の少なさが、一般的なカビ取り方法とは一線を画すMIST工法®ならではのメリットです。

施工の流れと事例紹介

確かなプロセスで不安を解消するMIST工法®の実践――板橋区の事例とともに、施工ステップを詳しく解説

1. カビ・苔の現地調査から対策提案まで

カビや苔を根本的に解決するうえで、まず最初に欠かせないのが現地調査です。専門スタッフが実際に住宅や建物を訪問し、どのような箇所にカビや苔が発生しているのかを入念にチェックし、原因を突き止めるところから始まります。たとえば団地やファミリー向けマンションなど、築年数の経った物件では押入れや浴室、換気扇まわりの劣化や、外壁・階段の水はけの悪さなどが複合的に影響しているケースが多く見受けられます。こうした要素を見落としたまま対処すると、一時的にカビを取り除いても再発してしまうことがあるため、現地調査が極めて重要になるのです。

現地調査では、住人の方へのヒアリングもあわせて行います。どのようなタイミングでカビ臭を感じるのか、結露が目立つ時間帯や場所はどこか、日常生活の中で湿気が溜まりやすい行動パターンはないかといった情報を詳しく把握することで、カビ・苔発生のメカニズムを立体的に理解できます。また、床下や天井裏まで確認できる場合は、目視やカメラを用いて点検し、隠れた部分に潜むカビや水漏れがないかを調べることもあります。

その後、得られた調査結果を踏まえ、対策の方向性をまとめた提案書を作成します。提案書には「カビを除去するための具体的な施工方法」「再発防止のために見直すべき生活習慣」「必要に応じた小規模リフォームや修繕の要否」など、複数の角度から改善策を盛り込みます。特に集合住宅の場合は共用部と専有部のどちらに問題があるのかを明確にし、管理組合やオーナーと連携しながら進める形が多いです。こうして原因から対策までをしっかりと固めた上で、施工日程や費用面の見通しを共有し、合意を得てから本格的な施工へと移行していきます。現地調査の段階で適切な情報収集と分析を行うことが、施工の成功率を高め、快適な住環境を長く維持するための大きなカギとなるのです。

2. 施工の具体的ステップ(押入れ・浴室・階段など)

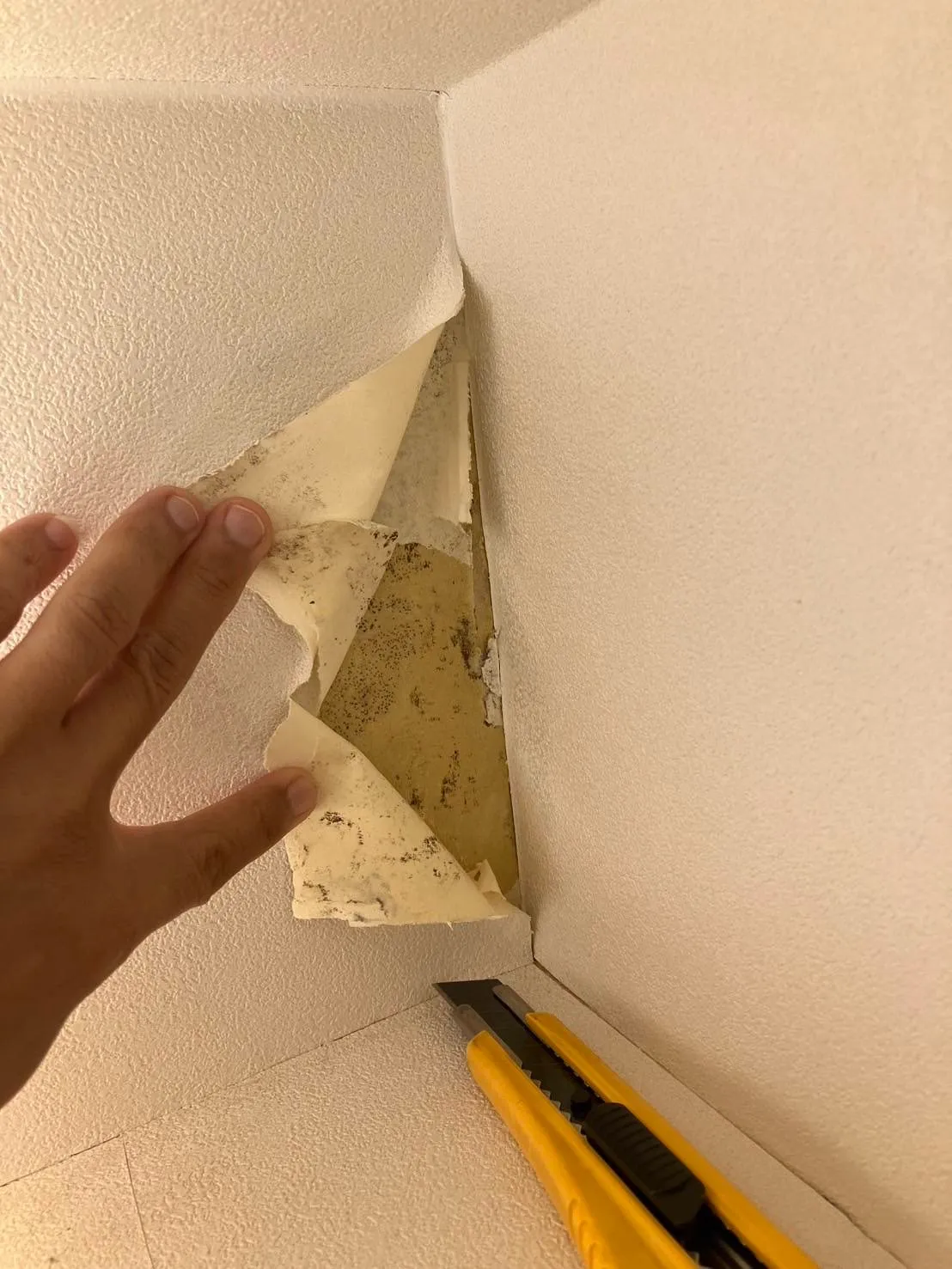

カビや苔の対策施工は、建物や部屋ごとに微妙に手順が異なる場合がありますが、大きく分けると「洗浄・除去」「薬剤処理」「再発防止策の実施」の三つのステップが基本となります。たとえば押入れのカビ除去を行う場合、まず収納してある物をすべて取り出し、内部を目視や特殊機器でチェックしてから、表面に付着したカビをブラッシングや拭き取りで落とします。必要に応じて、押入れ内部の板を外して裏側に回っての作業が求められることもあるため、事前の調査でどこまで分解が可能かを把握しておくのがポイントです。その後、MIST工法®で特殊ミストを噴霧し、菌糸や胞子を徹底的に処理した上で、防カビ剤を塗布することで再発リスクを抑えます。

浴室では、タイルの目地やドアパッキン、シリコン部分に深く根を下ろした黒カビが問題となりがちです。はじめに、カビの付着が激しい箇所を洗浄剤やブラシでこすり落とし、表面の汚れを取り除いてから薬剤を浸透させるようにします。パッキンやシリコンに浸透したカビは、表面上はきれいに見えても内部にまで入り込んでいるケースが多いため、交換が必要かどうかを見極めるのも大切です。さらに、浴室全体をミスト処理することで壁や天井に付着した胞子まで一網打尽にし、排気口まわりや換気扇内部のカビも同時に処置できます。

屋外の階段や通路で苔除去を行う際は、高圧洗浄機を活用し、苔を一掃してから特殊薬剤を散布するのが一般的です。段差の隙間や溝に入り込んだ苔は、ブラシだけでは落としきれないことも多く、高圧洗浄や専用のツールで丹念に作業を進めることで効果を高められます。その後、苔の再発を防ぐため、防苔剤やシーリング材を塗布することも重要となります。いずれの場合も、施工完了後はしっかりと乾燥させ、仕上げの確認を行うことで初めて施工が完了です。こうした各ステップを丁寧に踏むことで、カビ・苔を根こそぎ除去し、長期間にわたって清潔さと安全性を維持できる住環境を実現します。

3. 板橋区での施工実績・事例

板橋区は東京の北西部に位置し、比較的ファミリー向けの団地やマンションが数多く存在しているエリアです。そのため、築年数が経過した住宅や共用廊下・階段の苔トラブルといった相談も多く寄せられています。たとえば、ある団地の押入れカビ問題では、梅雨時期の湿度の高さと換気不足が原因で、押入れ内に黒カビが一面広がってしまったケースがありました。そこで、まずは押入れを一度空にした上で板を外して内部まで徹底洗浄し、カビの根を残さないよう特殊薬剤を噴霧。施工後は防カビシートや除湿剤の活用を住人にアドバイスし、再発リスクを低減させるよう配慮しました。

また、高層マンションの北側階段で苔が大量発生し、特に雨の日には住人が滑りやすく危険な状態になっていた事例もありました。原因を調査すると、排水口のつまりや階段の勾配不足による水はけの悪さが大きく影響していました。そこで、まずは高圧洗浄で苔を除去し、段差の隙間や隅に溜まった汚れを丁寧に取り除いた後、苔の繁殖を抑える薬剤を散布しました。さらに、階段の補修工事と排水ルートの改善を同時に行うことで、水たまりができにくい環境を整備。作業後は雨の日でも滑りにくくなり、住人から「安心して階段を利用できる」との声が寄せられています。

そのほかにも、板橋区内のファミリー向けマンションの浴室で頑固な黒カビに悩まされていたお宅では、MIST工法®によるミスト処理が大きな効果を発揮しました。目視できるカビだけでなく、浴室全体に散らばったカビ胞子まで一挙に処理したことで、見違えるほど清潔な浴室へと変貌。施工後も定期的に換気と掃除を続けるよう心がけてもらった結果、カビの再発を防ぎつつ快適な入浴時間を確保できるようになったとのことです。これらの事例が示すように、カビ・苔のトラブルは一見同じようでいて原因や発生要因が微妙に異なるため、建物特性に応じた適切な施工と再発防止策の提案が極めて重要になります。

よくある質問(FAQ)

カビ・苔対策の疑問をまるごと解決!――結露・クリーニング・薬剤の安全性について、プロがお答えします

1. 「団地 結露 湿度 下げ方」に関する疑問

団地は築年数が経過している建物が多く、外壁や窓の断熱性能が十分でないケースが少なくありません。そのため、冬場に室内と外気の温度差が生じやすく、結露が起こりやすい環境になりがちです。まず、結露対策には「室内の湿度を下げること」と「結露が発生しにくい構造にすること」の両面からアプローチする必要があります。例えば、こまめに換気を行うだけでも、湿度は驚くほど下がることがあります。特に朝起きた直後や料理・入浴後など、水蒸気が多く発生しやすいタイミングでは、窓を開けて外の空気を取り入れたり、換気扇を強めに回したりして、溜まった湿気を積極的に排出することが大切です。

また、室内干しをする際には、できるだけ除湿機や浴室乾燥機を活用することで、部屋全体の湿度上昇を抑えるのも効果的です。団地特有の押入れなどの収納スペースでは、荷物を詰め込みすぎず、空気の流れを確保できるようにしましょう。さらに、断熱フィルムや結露防止シートを窓ガラスに貼ると、ガラスの表面温度が若干上昇し、結露発生を抑えるのに有効です。ただし、これらはあくまでも「対症療法」であり、建物の構造的な部分で根本改善を図るには、断熱工事や窓のサッシ交換など、大掛かりなリフォームを検討する場合もあります。

加えて、団地では管理組合や他の住戸との相談も必要になるケースがあり、結露の原因が共有廊下側や共用設備に起因している場合には、管理組合全体として取り組むことが重要です。結露は放置するとカビ発生の原因となり、室内環境の悪化や建材の劣化につながりますから、早めに専門家へ相談し、適切な対策を講じることをおすすめします。生活習慣の見直しと設備面の改善を両立させることで、団地暮らしでも快適に過ごせる室内環境を手に入れることができるでしょう。

2. 「ファミリー向けマンション カビ クリーニング」の施工内容

ファミリー向けマンションでは、家族構成や生活サイクルが多様な分、カビの発生源となる要因が重なりやすくなります。たとえば、洗濯物の量が多い家庭では室内干しが増え、夏場はエアコンの冷房で窓が閉めきりになりがち。さらに、換気扇の能力が低下している築年数の古い物件だと、湿気がこもりやすい状況が長時間続き、押入れやクローゼット内、浴室などでカビが急速に広がるリスクがあります。このような場合、単に表面のカビをクリーニングするだけでは根本解決にならず、原因となる生活習慣や建物の設備不良を同時に見直す必要が生じるのです。

具体的な施工内容としては、まずは現地調査でカビの発生状況と拡散範囲をしっかり把握します。押入れやクローゼットであれば、中の荷物をすべて取り出して内部を念入りに洗浄・乾燥させ、カビの根が深く入り込んでいる場合は専用薬剤を使用して徹底除去を行います。浴室の場合、黒カビが繁殖しやすい目地やシリコン部分、ドアパッキンなどを集中的にクリーニングしたあと、ミスト処理による空間除菌・消臭を併用することで、見落とされがちな隙間や空気中の胞子までまとめて除去を図ります。共用部分の廊下や階段にもカビが発生している場合は、管理組合に対して施工範囲を提案し、住民全体で共通認識を持って対策することも大切です。

また、施工後には再発防止策として、室内の換気方法や生活スタイルのアドバイス、定期的なメンテナンス契約などをご案内することがあります。カビは一度広がると取り除くのに手間がかかるうえ、完全に除去しても油断しているとまた発生してしまう可能性が高いものです。そこで、日常的に小まめな換気や除湿を意識すること、掃除しにくい場所を定期的にチェックすること、設備や建材の老朽化が進んでいる箇所は早期にリフォームを検討することなど、長期的にカビがつきにくい環境を保つための対策を包括的にサポートします。これらのクリーニングと予防の組み合わせが、ファミリー向けマンションでのカビトラブルを最小限に抑え、健康的な住空間を維持する鍵となるのです。

3. 「階段 苔取り 薬剤 安全性」のポイント

苔が繁殖した階段や通路は、見た目が悪いだけでなく、雨天時には非常に滑りやすくなるため、転倒事故のリスクが高まります。そこで、苔除去を行う際には、高圧洗浄機やブラシなどの物理的手段と薬剤処理を組み合わせることで、効果的に苔を取り除くことが一般的です。しかし、薬剤を使用するにあたっては、その成分や安全性に十分配慮する必要があります。強力な殺菌・除去力を持つ薬剤であっても、人や動物、周辺の植栽に悪影響を及ぼす成分が含まれていると、施工後に問題が生じる可能性があるからです。

特に集合住宅の共用部では、多くの住民や来訪者が階段を利用するため、人体に刺激の強い薬剤を使う場合は施工時間や乾燥・換気の手順を慎重に計画しなければなりません。施工後は立ち入り禁止の期間を設ける、看板を設置して注意喚起を行うなど、安全管理を徹底することが大切です。また、薬剤の種類によっては、コンクリートやタイルなどの素材を傷めてしまう可能性があるため、素材や環境に適した薬剤をプロの視点で選定する必要があります。無理に強い薬剤を使わず、苔の種類や発生範囲に応じて濃度や使用量をコントロールできる施工業者を選ぶと安心です。

さらに、薬剤処理と合わせて「再発防止策」を講じることもポイントとなります。苔が生えやすい原因として、水はけの悪さや日照不足、階段の勾配の問題などが挙げられるため、単純に苔を取り除いただけでは再び同じ場所に発生する可能性が高いのです。排水口のチェックやひび割れの補修、植栽の剪定などをあわせて実施することで、苔が繁殖しにくい環境づくりを目指すことが不可欠となります。こうしたケアを行うことで、施工後もきれいな状態を長く保ち、建物全体の安全性と美観を維持することが可能です。薬剤の安全性を重視しつつ、計画的なメンテナンスを行うことで、階段や通路における苔問題を根本から解消することができます。

再発防止と定期メンテナンスの重要性

長く快適な住まいを保つための秘訣――日頃の心がけから専門的サポートまで、継続的メンテナンスの意義を解説

1. カビ・苔の再発を防ぐ日頃の対策

カビや苔の発生を抑制するうえで、大切なのは「一度の施工で安心しきらず、日々の生活の中で対策を継続していく」ことです。カビ・苔は高温多湿の環境や風通しの悪い場所に定着しやすく、そこで栄養となる汚れやホコリなどが溜まると急速に繁殖が進んでしまいます。例えば、押入れやクローゼットに物を詰め込み過ぎると空気の流れが滞り、湿気がこもりやすくなります。そこで、収納スペースには余裕を持って荷物を配置し、定期的に扉を開けて空気の入れ替えをするだけでも、カビの再発リスクを下げることが可能です。また、結露や水気が残りやすい窓周りや浴室のドア、タイルの目地などは、一度カビがつくと根深く侵食されやすいため、こまめに拭き取る習慣をつけるとよいでしょう。

さらに、洗濯物の室内干しや料理中の蒸気、入浴後の湿気など、生活の中で発生する水蒸気を効率的に外へ逃がすことも重要です。シンクや浴室の排水口周りにカビが出やすいのは、水滴や汚れが放置される時間が長いからにほかなりません。調理後やシャワー後には必ず換気扇を回し続けたり、場合によっては窓を開けたりするなど、湿気を屋外に排出する工夫が必要です。また、梅雨時や雨天が続く時期には特に湿度が高まりやすいため、除湿機やサーキュレーターなどの機器を活用して部屋の空気を循環させると、壁際や家具の裏に湿気が溜まるのを防ぎやすくなります。

屋外の階段や通路で苔が発生しやすい場所では、定期的に落ち葉やゴミを掃除し、水はけを確保することが再発防止の基本となります。ひび割れがある場合はそこに水が溜まりやすく、苔の温床になりがちですので、早めに補修を検討する必要があるでしょう。こうした日頃の対策を積み重ねるだけでも、カビや苔の発生率をぐっと抑えることができます。一度カビや苔の大規模な除去作業を終えたあとこそ、日常でのケアを徹底し、再びトラブルに悩まされない住空間を実現することが大切です。

2. 定期的な換気・清掃のチェックリスト

カビや苔の発生を未然に防ぐうえで、日常的な換気と清掃は欠かせません。しかし「頭では分かっていても、どこまでやればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。そこで、簡単に取り入れられるチェックリストを用意し、習慣として定着させることがポイントになります。まず、朝起きた直後に部屋の窓を数分間でも開けて、一晩かけてこもった湿気を外に逃がすことは非常に効果的です。特に寝室は長時間にわたって人がいるため、暖かい呼気や汗で室内の湿度が高くなりがち。短時間の換気でも湿度は意外に下がり、結露やカビを抑えることにつながります。

また、洗濯物を室内干しする場合は、サーキュレーターやエアコンの除湿機能を活用し、極力部屋全体の湿度を上げないよう工夫しましょう。浴室やキッチンの排水口まわりは汚れが溜まりやすいので、週に一度は排水口の蓋やフィルターを外して掃除をするのがおすすめです。さらに、空気がよどみやすい押入れやクローゼットは、月に一度程度、扉を開け放して風通しを良くし、中の荷物がカビの温床になっていないかチェックする習慣を取り入れましょう。カーペットやラグの下、家具の裏もホコリが溜まりやすく、気づかないうちにカビが生えているケースがあるので、定期的な掃除機がけや拭き掃除が肝心です。

屋外では、マンションや団地の共用廊下・階段の清掃スケジュールを確認し、苔の発生が見られたら早めに管理組合や業者へ連絡することが必要です。水たまりや落ち葉が長期間放置されると、苔やカビの繁殖を助長してしまいます。とくに雨が多い時期にはコンクリート表面が常に湿っている状態が続きやすく、少しの汚れやホコリが繁殖のきっかけをつくってしまうのです。こうしたチェックリストを日常的に意識することで、家全体の空気の流れと衛生環境を良好に保ち、カビや苔の再発を効果的に防げるようになります。

3. プロによる継続サポートのメリット

日常のケアを徹底していても、建物の構造や老朽化が進んでいる場合、どうしてもカビや苔が再発しやすい環境が残ってしまうことがあります。そこで頼りになるのが、プロフェッショナルによる継続的なサポートです。専門家は、カビや苔の発生原因だけでなく、建物の断熱状況や換気設備の状態、屋外の水はけや日照条件といった多角的な視点から問題を分析できます。築年数の古い物件や、構造上どうしても湿気を抱え込みやすいマンション・団地などでは、単に薬剤を散布して終わりではなく、定期点検とメンテナンスが欠かせません。

定期的なメンテナンス契約を結んでいる場合、半年または年に一度などのタイミングで専門スタッフが訪問し、カビ・苔の再発状況や建物の劣化度合いをチェックします。もし早期にトラブルを発見できれば、大がかりな工事や費用をかけずに済むことも多く、結果的に長期的なコスト削減につながるケースも少なくありません。また、住人が手の届かない天井裏や床下などの隠れた部分でカビやシロアリが繁殖しているといった事態も、プロの目が入ることで早期に察知・対処が可能です。

さらに、専門家が定期的に関わることで、住人や管理組合とのコミュニケーションも円滑になります。マンションや団地の共用部で苔が増えていると感じたら、すぐに施工スケジュールを調整し、必要な薬剤や工法で対応するといったフットワークの軽さもプロの利点です。安全な薬剤選びや施工後の洗浄・乾燥作業、住人への周知徹底など、細やかな配慮を行いながら作業してもらえるため、安心して任せられるでしょう。定期的なプロのサポートを受けることで、築年数の古い建物でも清潔かつ快適な環境を維持しやすくなり、資産価値や住みやすさを長期的に保つことが可能となります。

まとめ・おわりに

結露対策から安全施工まで、住まいを守る総合プラン――板橋区のカビ・苔トラブルをスッキリ解消して快適な未来を実現

1. 板橋区のカビ・苔トラブルを根本から対策しよう

板橋区はファミリー向けマンションや団地が多く、都市部でありながらも落ち着いた住環境が魅力のエリアです。しかし、築年数の経過した物件や構造上の理由から、カビや苔のトラブルに悩まされるケースが後を絶ちません。結露が起きやすい冬場や、梅雨時期の高い湿度により、押入れや浴室、屋外階段など多岐にわたってカビや苔が発生しやすい条件がそろってしまうのです。一度繁殖すると、その胞子や菌糸が見えない部分にまで入り込み、自己流の対策だけでは除去しきれず、気づいた頃には大規模な被害につながっていることも珍しくありません。

こうしたカビ・苔トラブルを放置すると、建物の美観や資産価値が損なわれるだけでなく、住人の健康にも深刻な影響を与えるリスクがあります。小さなお子さんや高齢者、アレルギー体質の方がいる家庭では特に注意が必要で、カビが原因となる呼吸器系や皮膚系のトラブルは、生活の質を大きく下げる要因となります。また、屋外階段や通路に繁殖する苔は、転倒事故のリスクを高め、住人や訪問客に危険を及ぼす可能性も否定できません。そのため「早期発見・早期対策」が最も重要となります。

板橋区のようにファミリー層が多い地域では、カビや苔の対策は単なる清掃では終わりません。日頃の換気や清掃の仕方、収納スペースの管理、場合によってはリフォームや断熱補修など、大がかりな改善策を検討する必要があります。建物が抱える構造的な問題を見落としていると、どんなにカビや苔を除去しても、すぐに再発してしまう恐れがあるからです。根本から対策するためには、専門家の知見を活かした総合的なアプローチが欠かせません。MIST工法®カビバスターズ東京では、その場しのぎではない本質的な解決に力を注ぎ、快適で清潔、そして安全な住空間づくりをサポートしていきます。

2. MIST工法®カビバスターズ東京の想い

私たちMIST工法®カビバスターズ東京は、「お客様の住まいを健康で快適な空間に保ち、家族の笑顔を守る」という想いを持って日々活動しています。カビや苔の対策はただの汚れ落としではなく、家族みんなが安心して暮らせる住環境を作る重要な要素です。特に板橋区は子育て世帯や高齢者が多く、もし室内環境にカビが繁殖してしまうと、アレルギー症状や呼吸器の不調など健康面でのダメージが大きい傾向にあります。一方、屋外の共用スペースに繁殖した苔を放置すると、転倒事故に結びつくリスクも高まってしまうのです。

こうした状況を「仕方がない」とあきらめるのではなく、確かな技術と知識を持ってアプローチすれば、住空間を清潔に保ち、建物の耐久性や資産価値までも向上させられます。MIST工法®は目に見えるカビだけでなく、空気中に漂う胞子や奥深くに潜む菌糸まで包括的に対処する工法であり、再発防止に大きな効果を発揮します。また、使用する薬剤の安全性を重視し、小さなお子さんやペットを飼われているご家庭でも安心して施工を受けていただけるよう配慮しています。もちろん施工後には、どうすればカビや苔が再び発生しにくい環境を維持できるのか、生活習慣やメンテナンス方法のアドバイスも欠かしません。

私たちが大切にしているのは、お客様との信頼関係です。板橋区をはじめとする東京エリアで、多数の施工実績を通じて培ってきたノウハウを生かし、状況に合わせた柔軟な提案を行います。お住まいの方一人ひとりが抱える悩みを丁寧に汲み取り、「どのようにすれば長く快適に暮らせるか」という視点を常に持って対策を考えています。MIST工法®カビバスターズ東京は、カビ・苔除去のプロフェッショナルとして、これからも地域の皆さまが安心して暮らせる環境づくりに貢献してまいります。

3. お問い合わせ・ご相談方法

カビや苔のトラブルは早めに相談すればするほど、被害を最小限に抑えられます。「押入れから嫌なにおいがする」「浴室の黒カビがこすっても取れない」「階段に苔が生えていて雨の日は滑りやすい」といった症状を見つけたら、ぜひお気軽にMIST工法®カビバスターズ東京までお問い合わせください。私たちは現地調査から施工、アフターフォローまで一貫して対応しており、お客様に負担のかからない形で迅速に対応させていただきます。特に板橋区で多く見られるファミリー向けマンションや団地のカビ・苔トラブルには豊富な実績を持っていますので、建物や住環境に合わせた最適なプランをご提案可能です。

お問い合わせの方法は、お電話やメール、当社ホームページの問い合わせフォームなどご都合に合わせてご利用いただけます。まずは現在の状況を簡単にお聞かせいただいた上で、現地調査の日程を調整し、実際に専門スタッフが状況を診断します。緊急を要する場合には可能な限りスピード対応を心がけておりますので、ご遠慮なくご相談ください。調査の結果やお客様のご要望に沿ったカビ・苔除去プランを立案し、施工内容と費用、スケジュールを明確にご説明いたします。

また、施工後のアフターフォローや定期メンテナンスについても、いつでもご要望をお聞かせください。カビや苔の再発を防ぐためには、日々の暮らし方や建物の管理が大切であり、場合によっては設備の改善やリフォームも選択肢に入ってきます。私たちは長期的な視野で、お住まいを快適な状態に維持するためのお手伝いを続けていきます。「どんな些細なことでも相談しやすい存在」でありたいと考えておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。板橋区でカビや苔に悩む方々が、安心して暮らせる環境づくりをサポートすること――それが私たちMIST工法®カビバスターズ東京の使命です。

■カビ検査・カビ取り・除菌などカビの事なら何でもへお任せください■

-------カビ専門会社のカビバスターズ東京---------

対応エリア:東京・神奈川・千葉・茨城・埼玉・山梨・静岡・長野

お客様専用フリーダイヤル:0120-767-899

TEL:050-5527-9895 FAX:050-3131-0218

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1丁目1-5