練馬区や周辺エリアの湿度対策とカビ問題を徹底解決!MIST工法®カビバスターズ東京

2025/03/31

練馬区や周辺エリアの湿度対策とカビ問題を徹底解決!MIST工法®カビバスターズ東京

戸建ての床下や半地下ガレージ、浴室周りまで、粘土質の地盤エリア特有のカビトラブルを根本ケア

こんにちは、MIST工法®カビバスターズ東京です。私たちは、練馬区をはじめ公園や農地が多く点在し、戸建てや少し郊外的な雰囲気の住宅が広がる地域のカビトラブル解決を専門としています。特にこのエリアは地盤が粘土質で湿気がこもりやすいという特性があるため、床下の湿気による「シロアリ」や「カビ」の発生リスクが高く、対策を怠ると大切なお住まいを守りきれないケースが増えているのです。また、半地下ガレージや物置にも湿度がこもりやすく、カビや異臭に悩まされる方が少なくありません。さらに、毎日使う浴室や脱衣所でも換気不良からカビ臭が発生し、家族の健康に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

こうした状況のなかで、私たちは独自のMIST工法®を用いてカビの原因を根本からケアするための施工を行っています。カビの除去だけでなく、再発防止のために適切な湿度コントロールや換気、必要に応じた空調システムのご提案も行い、住まいが長く快適に保たれるようサポートいたします。MIST工法®は薬剤に頼り切らず、安全性にも配慮した方法ですので、小さなお子さまやペットのいるご家庭でも安心してご利用いただけます。もし「床下湿気 シロアリ カビ 練馬区」「半地下 ガレージ 湿度対策」「脱衣所 カビ臭 換気扇」といったキーワードがお悩みに直結しているようでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。私たちカビバスターズ東京が、練馬区ならではの湿気とカビの問題を徹底解決し、皆さまの大切な住まいを守るお手伝いをさせていただきます。

目次

練馬区と周辺エリアの湿気・カビ問題の背景

練馬区や周辺エリアにおける湿気・カビ問題の実態とその背景

1. 農地や公園が多い地形と住宅環境の特徴

練馬区やその近隣エリアは、東京23区のなかでも比較的に緑が多く残されていることで知られています。街並みを歩いてみると、まだまだ農地が点在している地域や、広々とした公園が数多く整備されており、都心の喧騒から少し離れた「ゆったりとした空間」が魅力になっています。一方で、こうした自然が豊かな地域には、土壌からの湿気や季節の変わり目に発生する朝露などの影響が顕著に表れることも多く、住宅環境に湿気がこもりやすくなる傾向があります。

特に戸建て住宅や低層の集合住宅が多いエリアでは、周囲に大きな建物が少ないために風通しは良さそうに見えますが、実際には敷地ごとに植栽や農地があり、また緑豊かな公園が点在するため、細かな地形のくぼみや水はけの状態によっては、水分が溜まりやすい土壌環境が生まれている場合があります。畑や田んぼなどの農地が広がる場所では、一部の地帯で水をたたえることも多く、それが湿気の蓄積につながる原因となります。また、公園も芝生や花壇、水辺のあるエリアが整備されていることが多く、これらが近隣の住宅に微細な湿度の影響を与えることが少なくありません。

こうした背景から、外観上は豊かな自然を楽しめる住環境であっても、じつは床下や壁の内部など、目に見えにくいところで湿度が高まりやすくなる可能性があります。さらに、緑地や農地の付近では虫の発生量が多かったり、落ち葉などが排水溝を詰まらせてしまうことなども、結果的に湿気をため込む要因のひとつとなっています。そのため、練馬区周辺エリアで暮らす方々は、「自然と共存する快適な生活」を実現するためにも、家屋全体の通気性や乾燥環境をしっかり維持する工夫が求められているのです。

2. 地盤が粘土質で湿度がこもりやすいエリア特性

練馬区やその周辺エリアでは、粘土質の地盤が広く分布しているといわれています。粘土質の土壌は水分を多く含む性質があり、降雨や雪解けなどの際に地面にしみ込んだ水がなかなか排出されずに滞留してしまうことが少なくありません。その結果、住宅の基礎部分や床下周辺の湿度が常に高めに保たれやすく、長期間にわたって湿気を抱え込んでしまうという課題が生じます。とりわけ、戸建て住宅の場合には床下の換気口が十分な数や大きさで設計されていないと、湿度の逃げ場がなくなり、カビやシロアリの発生リスクを高める原因となってしまいます。

また、粘土質の地盤は水分だけでなく、土壌に含まれるさまざまな成分や微粒子も外部へ抜けにくい特性があります。そのため地表付近での空気循環も滞りがちになり、とくに梅雨時期や台風シーズンなどには土壌が一気に水分を吸収し、その後しばらくのあいだ湿気が地中や床下にこもる状態が続きやすいのです。こうした状況では、建物全体の乾燥が行き届かないため、結果的に浴室や脱衣所などの湿気の溜まりやすい場所にも負荷がかかり、カビや異臭の発生を促進してしまいます。

さらに、粘土質エリアでは地震などの揺れに対しても地盤が不安定になることが指摘されるため、建物の基礎の補強工事や耐震補強が必要なケースもあります。基礎補強の際に適切な防湿対策が施されていないと、せっかくのリフォームや改築後でも床下に湿気が蓄積しやすいままになってしまうことがあり、結果としてカビや腐食などの二次的な問題が起こる可能性があります。こうした粘土質特有の性質を踏まえ、練馬区や周辺エリアで住宅を建てる場合やリフォームを行う場合には、施工段階で防湿工事や基礎の水はけ対策などをしっかりと検討する必要があるでしょう。住環境を快適に保つためには、地盤からくる湿度への配慮を欠かさないことが、長期的に住まいを守る大きなポイントとなるのです。

よくあるカビ発生箇所と原因

家中のカビの温床を見逃さない!発生しやすい場所と原因を徹底解説

1. 戸建ての床下・基礎周辺の湿気問題

戸建て住宅の床下や基礎周辺は、建物全体の構造を支える重要な部分であると同時に、湿気がこもりやすくカビが発生しやすい箇所としても知られています。特に地盤が粘土質の場合、水分が土壌に長期間とどまりやすいため、基礎コンクリートや木材との接合部、さらには床下のコンクリート面や断熱材付近などが常に湿った状態になることがあります。さらに、床下換気口の設計が不十分だったり、周辺の排水がうまく機能していない場合には、空気の流れが滞留して湿度が高止まりしやすく、カビの胞子が繁殖するのに絶好の環境を作り出してしまうのです。カビが進行すると、木材の腐食や基礎部分の劣化につながり、建物全体の耐久性を損なう恐れがあります。また、床下のカビは小さな隙間や配管を通じて室内にも影響を及ぼし、独特のカビ臭さを家の中に充満させる原因ともなるのです。床下の空気は想像以上に室内へ侵入しやすいことが指摘されており、室内換気や冷暖房の送風によって居住空間にまでカビの成分が拡散されることも少なくありません。その結果、アレルギー症状を引き起こす可能性や、家族の健康に悪影響を及ぼすリスクが高まるのです。こうした問題を防ぐためには、まず床下の湿度や水分量を把握し、必要に応じて防湿シートの設置や排水路の改修、床下換気扇の追加などの対策を講じることが大切です。定期的なメンテナンスを行うことで、建物の基礎周辺にカビが発生するリスクを最小限に抑え、長期的に安全で快適な住環境を保つことができます。さらに、シロアリ対策とも密接に関わるため、湿気による害虫被害を同時に予防できる点も無視できないメリットといえるでしょう。定期点検の際には専門業者に依頼し、目視では気づきにくい床下や基礎の状態を正しく把握することが理想的です。

2. 半地下ガレージや物置のカビと異臭

半地下のガレージや物置は、建物の構造上どうしても地面に近い位置にあり、換気が十分に行き届かないケースが少なくありません。車やバイクを収納するガレージでは、エンジンの熱や排気ガスの湿気などが滞留しやすく、しかも外気との温度差が大きくなりがちなため、結露が発生することが多くなります。結露した水滴は床面や壁面に染み込み、カビの発生だけでなくサビや塗装の剥がれを引き起こし、愛車や保管している道具にも悪影響を及ぼすでしょう。また、物置スペースは荷物でぎっしりと詰まっている場合が多く、通気性がさらに低下してカビや異臭の温床となりがちです。特に紙類や布製品、木材でできた収納棚などは、湿気を吸い込みやすい素材のため一度カビがつくと被害が広範囲に及んでしまう恐れがあります。さらに、半地下の場合は地中からの湿度も加わることで、上階に比べて格段にカビリスクが高いと言えます。酷い場合には、湿気とカビの繁殖により空気がこもって独特のカビ臭が漂い、それが室内や隣接空間にまで浸透してしまうケースもあります。こうしたトラブルを避けるには、まずガレージや物置内のレイアウトを見直し、荷物を壁から少し離して配置したり、風の通り道を確保するなどの工夫が必要です。湿気センサーを導入して状況を把握し、湿度が高い場合には除湿器や換気扇を積極的に活用するのも有効でしょう。また、定期的に扉を開放して空気を入れ替える習慣を持つことも、カビや異臭を予防する上で欠かせません。根本的な対策としては、外壁や床の防水施工や断熱材の見直しを行い、地中からの湿気侵入を最小限に抑えることが重要です。万が一カビが広範囲に広がってしまった場合には、専門業者による徹底した除去と再発防止の処置を検討してみると良いでしょう。

3. 浴室・脱衣所のカビ・臭気の発生原因

毎日使う浴室や脱衣所は、家庭内でも特に湿気が溜まりやすい空間として知られています。シャワーや湯船から立ち上る蒸気が壁や天井に付着し、さらに気温の変化に伴って結露が発生するなど、カビにとっては絶好の繁殖環境が整いやすいのです。とりわけ、換気扇の設置が不十分だったり、ドアや窓を頻繁に開け閉めしない場合には、湿度が浴室や脱衣所内部にこもりやすく、カビの増殖を招く大きな要因となります。壁やタイルの目地、床と壁の境目などの細かな隙間に水分が長く残ると、黒カビが発生しやすく、見た目の不快感だけでなく衛生面も深刻な問題となるでしょう。また、脱衣所に洗濯物を干す習慣がある場合は、さらに湿度が高まり、床や収納スペースにまでカビが広がってしまうケースもあります。カビの胞子は目に見えないほど小さく、カビが付着したタオルやバスマットを介して室内の他の場所へ運ばれることもあるため、定期的な清掃とこまめな換気が欠かせません。もし換気扇を回しても湿度が下がりにくい場合には、窓を開けて外気を取り入れたり、扇風機を使って空気を循環させるといった対策も効果的です。さらに、壁や天井の材質がカビの発生に影響を与えることも多く、防カビ仕様の壁材や塗装を採用することで、長期的にカビを予防できる可能性があります。排水口の掃除や排水パイプの定期的な点検も忘れずに行うことで、湿気の滞留と悪臭を軽減し、浴室や脱衣所全体の清潔感を維持することが可能になるでしょう。カビが根付いてしまう前に日常的なケアを行い、換気や掃除の習慣をしっかりと身につけることで、家族みんなが安心して使える空間を保つことが大切です。

カビトラブルがもたらすリスク

放置すると危険!カビ問題が引き起こす見逃せないリスクの実態

1. シロアリ被害との関連性

カビが発生している住まいは、シロアリにとっても侵入しやすい環境となりがちです。そもそもシロアリは湿気を好み、木材が柔らかくなった部分を狙って食害を進める習性があります。カビが原因で木材が脆くなると、シロアリにとってはいっそう侵入しやすい条件が整うため、結果的にシロアリ被害がより深刻化するリスクが高まるのです。また、カビが繁殖している床下や壁の内部は、湿度が高く温度も保たれやすいため、シロアリが長期的に生息するのに好都合な空間になりやすいと言えます。シロアリ被害は家の土台や構造材を食い荒らすため、気づいた頃には建物の強度が大きく損なわれている場合も少なくありません。特に戸建て住宅の場合、床下や基礎の周辺にカビが発生していると、シロアリの巣が広がる土台を提供しているようなものです。カビのある環境は木材の腐朽も進みやすいため、ただでさえ強度が下がっているところにシロアリの食害が重なると、柱や梁といった主要な構造部分にまで深刻なダメージが及ぶ恐れがあります。一度シロアリが侵入してしまうと、完全に駆除するには大規模な工事や薬剤散布が必要となり、住まい手にとっては大きな負担となるでしょう。さらに、湿気対策や防蟻処理などを後から強化しようとしても、既にシロアリ被害が進んでいる場合には修復費用も高騰しがちです。こうした二重、三重のリスクを回避するためにも、カビの発生を早期段階で食い止め、シロアリが好む環境を作らないことがきわめて重要になります。カビとシロアリの相互作用による被害を軽視していると、住まいの安全性はもちろん、家計へのダメージも取り返しがつかないほど大きくなる可能性があるため、注意が必要です。

2. 健康被害・アレルギーのリスク

カビの胞子は目に見えないほど微小なため、日常生活のなかで知らず知らずのうちに体内へ取り込まれてしまうことがあります。これが原因で、家族の中に咳やくしゃみ、鼻水、皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こすケースは少なくありません。特に、小さなお子さまや高齢者、免疫力が低下している人はカビの影響を受けやすいと言われており、発熱や呼吸困難のような重篤な症状を発症する事例も報告されています。さらに、室内の空気がカビ臭で満たされると、気分が悪くなるだけでなく、慢性疲労や頭痛などの原因となることもあります。カビと健康リスクの関連は見過ごされがちですが、近年では「シックハウス症候群」と並んでカビによる健康被害を警戒する動きが広まっています。アレルギー疾患を抱えている方にとっては、カビの発生が単なる衛生上の問題にとどまらず、日常生活や仕事、学業にまで支障をきたす深刻な懸念事項となるでしょう。また、カビは湿気の多い場所に発生しやすいため、そのような環境で発生しやすいダニや他の雑菌も合わせて繁殖するリスクが高まります。ダニアレルギーを誘発する原因にもなり得るため、室内の空気環境が総合的に悪化し、さまざまな健康トラブルの連鎖を引き起こす可能性があるのです。こうした悪循環を断ち切るためには、徹底したカビ対策が欠かせません。単にカビを拭き取るだけでなく、湿度コントロールや定期的な換気、そして建物の構造的な改善策を講じることで、家族が長期にわたって安全・快適に暮らせる住環境を維持することができます。カビの存在に気づいた時点で早めに対処することが、健康リスクを最小限に抑える最善策と言えるでしょう。

3. 住宅資産価値の低下と修繕費の増大

カビが発生している物件は、市場において「メンテナンスが行き届いていない」「建物の状態が悪い」と判断されがちです。そのため、いざ住宅の売却や賃貸を検討する際に、希望の価格での取り引きが難しくなる可能性が高いと言えます。特に、床下や壁の内部、屋根裏など目に見えにくい部分にカビが広範囲に広がっている場合は、外からの印象はきれいでも、内見や建物検査で発覚した際に大きなマイナスイメージを与えるでしょう。結果として、物件の資産価値が急激に下落してしまい、売却あるいは賃貸の条件が大幅に悪化するリスクが高まります。また、カビを放置したまま長期間住み続けると、建物の劣化を早めてしまい、結局のところ高額な修繕工事が必要となるケースが少なくありません。例えば、木材や断熱材が腐食してしまったり、基礎やコンクリート部分にまで影響が及ぶと、表面的なリフォームだけでは解決できず、建物の根幹にわたる大規模な補修が不可欠となる場合があります。こうした追加の修繕費用は家計にとって大きな負担となり、かつ工事期間中は生活が制限されるなど、精神的ストレスも加わることで負担がさらに増大するでしょう。さらに、住宅の状態が悪化すると、火災保険や地震保険などの保険金額や補償条件にも影響を及ぼす可能性があります。建物の劣化が認められる場合は、保険を見直す際に保証範囲が狭まったり、保険金が下りにくくなったりするなど、予想外の出費を強いられる場面も出てくるかもしれません。こうした総合的な視点から見ても、カビがもたらす経済的リスクは非常に大きいと言えます。長期的な資産価値を確保し、修繕費の高騰を防ぐためにも、カビを甘く見ずに早めの対策を行うことが最善策なのです。

MIST工法®カビバスターズ東京の強み

唯一無二の技術と徹底サポートで、カビの根本解決を実現するMIST工法®カビバスターズ東京の魅力

1. MIST工法®とは?安全性と効果の理由

MIST工法®とは、従来のカビ除去方法とは一線を画す、新しいアプローチによるカビ対策の技術です。多くのカビ対策では強力な薬剤を用いて菌糸を殺菌することに主眼が置かれがちですが、MIST工法®ではミスト(霧状)の特殊な噴霧技術と独自のノウハウを駆使し、カビの根源までしっかりとアプローチしていきます。カビは多種多様な菌の総称であり、見た目こそ一様でも、実際には生息環境や繁殖力が異なるものが数多く存在します。MIST工法®は、そうしたカビの特徴を考慮しながら、施工場所や建材の特性、季節や湿度などに応じた最適な処理を行うため、再発リスクを大幅に抑えることができるのです。

さらに、安全性にもこだわりをもっており、カビを除去する際に有害な化学物質を大量に散布する必要がない点も大きな特徴です。一般的に強い薬剤を使用すれば、確かにカビは一時的に抑えられるかもしれませんが、その副作用として住まいに有害物質が残留したり、施工後しばらくは特有の薬剤臭が部屋にこもってしまうというリスクがあります。しかしMIST工法®では、菌糸そのものの除去と再発防止策を同時に行うことで、強烈な薬剤を必要以上に使わずに済むのです。結果として、小さなお子さまや高齢者、ペットのいるご家庭でも安心して施工を依頼できる環境が整っています。施工後は室内環境が改善されることを実感される方も多く、「以前より空気が爽やかになった」「換気やエアコンの効率が上がった」といった声もよく寄せられます。カビによるアレルギーや健康被害を防ぎつつ、安全で効果的にカビを一掃できる点こそが、MIST工法®の真髄といえるでしょう。

2. 施工からアフターケアまでのサポート体制

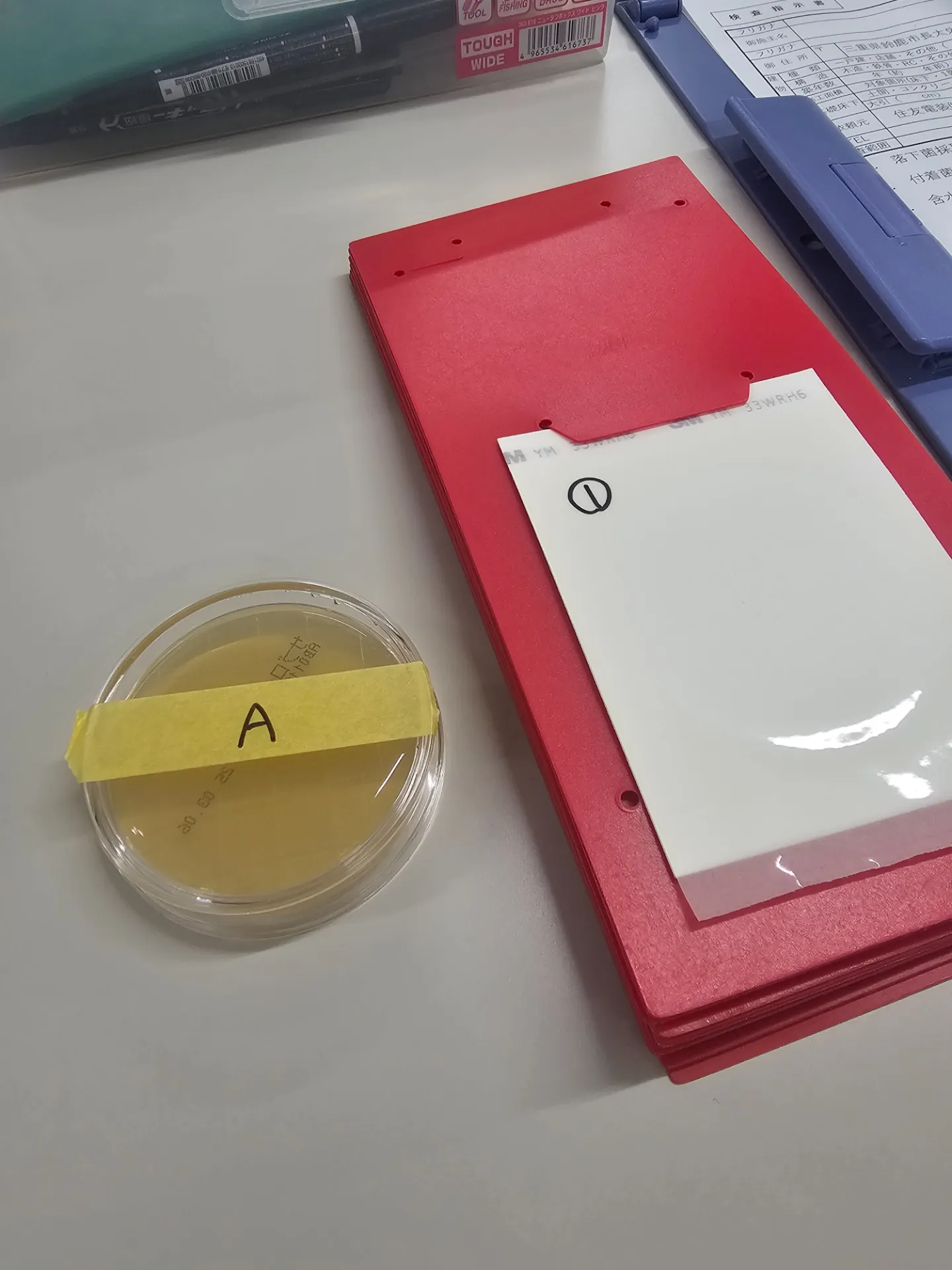

MIST工法®カビバスターズ東京が提供するサービスは、カビの除去だけにとどまりません。まずは現地調査からスタートし、カビが発生している場所や原因を徹底的に分析します。カビの種類や被害範囲を特定すると同時に、建物の構造や換気状況、湿度の分布なども詳細にチェックし、最適な施工プランを立案します。この段階で、お客さまのご要望をしっかりヒアリングしながら、施工範囲や使用する技術、作業工程、費用の目安などを明確にお伝えするので、初めて依頼される方でも安心してお任せいただけます。

実際の施工では、住宅や施設の状況に合わせてMIST工法®の特徴を最大限に活かし、再発のリスクを抑えた徹底除去を実施します。カビの除去が完了したら、その後のアフターケアにも力を注いでいるのが大きな強みです。具体的には、カビ再発の主な要因となる湿度管理や換気改善、空調システムの見直しなどを提案し、必要に応じて定期点検やメンテナンスをサポートします。さらに、万が一再度カビが発生した場合には、保証制度に基づいて迅速に対応するため、お客さまが長期的に安心できる環境を整えています。アフターケアでは、住まいのカビ対策だけでなく、日常生活の中で気をつけるべきポイントや、ちょっとしたDIYによる湿気対策のコツなどもアドバイス。こうしたトータルサポートがあることで、カビを「一度取って終わり」ではなく、長期的に抑制していくことが可能になります。その結果、建物自体の耐久性や資産価値を保ちつつ、家族の健康を守ることに繋がるのです。

3. 薬剤に頼らない再発防止のポイント

カビを除去したとしても、根本的な原因が解決されていなければ、再び同じ場所にカビが発生する可能性は高くなります。そのため、MIST工法®カビバスターズ東京では、薬剤を散布して一時的にカビを押さえ込むだけではなく、建物が抱えている湿気や通気不足、断熱不足などの問題点にメスを入れながら、再発しにくい状態を目指すことを重視しています。例えば、床下や壁の内部の結露がカビの温床になっている場合は、結露を起こしにくい施工や断熱材の見直しを提案したり、換気口を増設して空気の循環を改善する方法などを検討します。

また、日常的なメンテナンスとして、掃除や換気のタイミングのアドバイスを行うことも欠かせません。住まい手が少し意識を変えるだけで、劇的にカビの発生率を下げることができるケースも多いのです。薬剤に頼らずに済むというのは、環境や住まい手への負担を減らすだけでなく、コスト面でも長期的なメリットをもたらします。薬剤を頻繁に使うと、年々その費用が積み重なりますし、薬剤の残留リスクや施工後の換気の手間も大きくなります。MIST工法®が重視するのは、あくまでカビの根本原因にアプローチし、自然な形で湿気や微生物の繁殖を抑える住宅環境を整えることです。こうした施策によって、家族の健康被害を予防しつつ、建物の価値を守り、暮らし全体のクオリティを高めることができるのが、MIST工法®カビバスターズ東京の真の強みといえるでしょう。

施工事例のご紹介

実際にMIST工法®カビバスターズ東京が解決した施工事例を一挙公開!

1. 床下湿気対策:シロアリ・カビ被害を防ぐ施工例

一般的に、戸建て住宅の床下は外気と直接接している部分が多く、基礎まわりの設計や土壌環境の影響によっては湿度が異常に高まることがあります。とりわけ地盤が粘土質の地域では、雨水や湿気が地中にとどまりやすく、換気が不十分な床下空間にたまり続けるケースが見受けられます。その結果、木材が水分を含んで柔らかくなり、シロアリが侵入しやすい環境が整ってしまうのです。また、カビはシロアリ被害を拡大させるだけでなく、木材を腐食させ建物の耐久性を著しく低下させる要因でもあるため、放置すれば大規模な補修工事が必要となるリスクが高くなります。

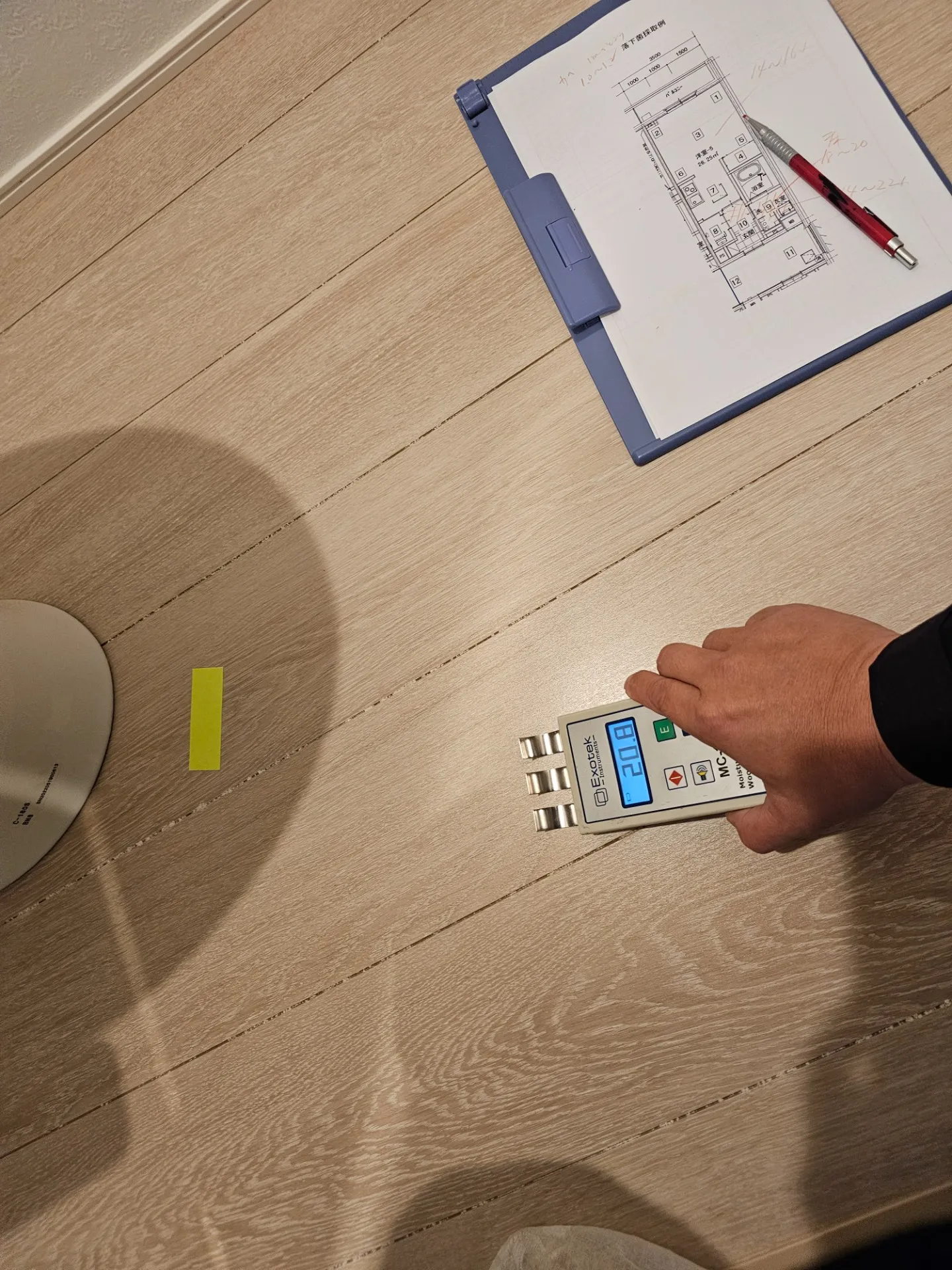

今回ご紹介する施工事例では、床下の湿気対策が急務となっていた住宅で、MIST工法®を用いた徹底的なカビ除去と再発防止策が実施されました。まずは床下の木材や断熱材に付着したカビをしっかり取り除き、次に床下の通気口や基礎周辺の排水状況を見直すことで湿度の流れを改善するアプローチを行っています。これに加え、必要に応じて防湿シートの設置や床下換気扇の導入を検討し、シロアリが好む高湿度環境を根本から排除することを目標にしました。施工後には、床下全域の湿度が劇的に下がり、木材の状態を定期的に点検しても新たなカビや腐食の兆候がほとんど見られないという良好な状況が保たれています。施主様からは「床下特有のカビ臭やジメジメ感が消え、安心して暮らせるようになった」と喜びの声をいただいており、さらにシロアリ対策の負担が大幅に軽減されたことも大きなメリットとして挙げられています。床下の湿気問題は、一度解決すれば永遠に再発しないというわけではありませんが、定期的なメンテナンスと適切な防湿対策を継続することで、長期にわたって安全・快適な住環境を維持できるのです。

2. 半地下ガレージ:湿度コントロールで臭気を抑えた事例

半地下のガレージや物置は、住宅の構造上地面に近い位置にあるため、湿気がこもりやすいのが大きな特徴です。クルマやバイクなどのエンジン熱や排気ガスも加わることで、気温差から結露が起きやすく、それが原因でコンクリートや床材にカビが広がるケースが後を絶ちません。さらに、収納スペースとして活用している場合は、紙や布、木製品などの湿気を吸いやすい物品が多く置かれていることが多く、カビが一度発生するとあっという間に周囲へ広がり、ガレージ全体が独特のカビ臭に包まれてしまうこともあります。

この施工事例では、半地下ガレージ内部のコンクリート面と壁材の隙間にまでカビが進行し、車を出し入れする際にも不快な臭気を感じるほど深刻な状況でした。まずはガレージ全体のカビ除去を行うと同時に、MIST工法®の特性を活かしてコンクリートの微細な亀裂や隙間に入り込んだカビの菌糸まで徹底的に処理しました。その後、再発防止策として湿気センサーを設置し、一定の湿度を超えると自動で換気扇が作動するシステムを導入しています。加えて、収納している道具や荷物のレイアウトも見直し、壁から少し離した配置にすることで空気の循環を確保する工夫がなされました。施工後はガレージ内部の臭気が大幅に軽減され、結露の発生頻度も減少。愛車や大切な道具の保管環境が格段に向上し、オーナー様は「もうガレージに入るときに息苦しさや湿気を感じない」と話されています。半地下空間は湿度対策が難しいイメージがありますが、適切な工法とアフターケアを組み合わせれば、カビや臭いの悩みを根本から解消できる好例と言えるでしょう。

3. 浴室・脱衣所:換気改善とカビ臭除去の実績

毎日使う浴室や脱衣所は、シャワーや湯船から立ち上る蒸気が壁や天井に付着し、結露を起こすことでカビが発生しやすい空間です。特に換気扇の性能が低かったり、窓を開ける機会が少ないご家庭では湿度が常に高い状態が続くため、壁の目地やタイルの裏側、床と壁の境目などに黒カビがびっしりと根を張ることも珍しくありません。本事例では、浴室だけでなく脱衣所にまでカビ臭が広がり、洗濯物にも異臭が移るなど日常生活に支障が出ている状況でした。

MIST工法®カビバスターズ東京が最初に取り組んだのは、カビの可視部分だけでなく、洗面台や浴槽の下、排水口付近に潜むカビまで徹底的にチェックすることでした。その結果、配管周りや壁の内部にもカビが進行していることが分かったため、特殊なミスト噴霧による除去作業を丁寧に実施して、部屋全体をカビのない状態へリセットしました。さらに、換気扇の増設や既存の換気設備の強化を行い、湿気がこもりにくい仕組みを作ることで、再発のリスクを大幅に軽減しています。今回の施工では、脱衣所のレイアウトも見直し、洗濯物の干し場所を分散させる提案も採用することで、局所的に湿度が高まる要因を減らしました。実際に施工後は、目に見えて浴室のカビ汚れがなくなり、独特のカビ臭もほぼ感じられなくなったとのことです。「日常の掃除がしやすくなった」「家族が入浴するときに不快な思いをしなくなった」と喜ばれており、適切な換気やレイアウト変更との相乗効果で、衛生面と快適性の両立が実現しました。予防策を含めた総合的な施工が、長期にわたるカビ問題の解決には不可欠だと再認識させる事例だと言えるでしょう。

カビ再発を防ぐための日常対策

毎日のちょっとした工夫で差がつく!カビを寄せ付けない生活習慣とポイント

1. 正しい換気のタイミングとコツ

室内の湿気をコントロールするうえで最も重要なのが「換気」です。換気扇を回しているから大丈夫と思われがちですが、実際には回すタイミングや回し方を誤ると、十分な効果が得られないことが多いのです。まず大切なのは、湿度の高い時間帯を意識して換気を行うこと。例えば、朝起きた直後は人が寝ているあいだの呼気などで寝室の湿度が上昇している場合があります。そんなときに窓を開けて空気を入れ替えたり、換気扇を短時間でも集中して回すだけで、カビの発生を予防する効果が期待できます。また、入浴後の浴室や調理後のキッチンなども湿気が一気に高まるため、使用直後に集中的な換気を行う習慣をつけると良いでしょう。さらに、外気との温度差が大きい季節には、窓を開ける際に対面する窓を同時に開放して“風の通り道”をつくると、効率的に空気を循環させることができます。エアコンの除湿機能やサーキュレーター、扇風機なども活用しながら、空気を対流させるのもポイントです。ただし、雨天や湿度の高い日は安易に外気を取り込むと、かえって室内が湿っぽくなる場合があるため注意が必要です。季節や天候、部屋の用途に合わせて換気方法を使い分けることで、カビの温床となる湿気をしっかり追い出せます。さらに、換気扇や窓だけでなく、エアコンのフィルターや換気ダクトなどのメンテナンスも定期的に行い、“換気そのもの”のパフォーマンスを維持することが、カビ予防を継続するうえで欠かせないコツとなるのです。

2. 保守点検や定期メンテナンスの重要性

カビは湿度の高い環境を好むだけでなく、建物の細かな劣化や傷みを見逃さずに繁殖エリアを広げていきます。そうした状況を防ぐためには、専門家による定期的な点検やメンテナンスが欠かせません。例えば、戸建ての床下は普段なかなか目が届かない場所ですが、そこに湿気や水漏れ、木材の腐朽が起きていると、たちまちカビやシロアリ被害へと繋がるリスクが高まります。また、屋根や外壁の小さなひび割れを放置していると、雨水が染み込んで室内にまで影響を及ぼし、壁の裏側など目に見えにくい部分でカビが発生している場合も珍しくありません。こうした問題は、素人の目視だけではなかなか発見できないことが多く、気づいたときには被害がかなり進行してしまっているケースが多いのです。そこで専門業者や信頼できる施工会社に定期点検を依頼し、問題が見つかったら早め早めの対応を行うことが大切です。点検ではカビだけでなく、給排水設備や換気システム、断熱材の状態なども合わせて確認してもらうと、総合的に建物の健康状態を把握できます。仮に小さな不具合が見つかったとしても、早期に対処すれば大きな修繕費をかけずに済むことが多く、家計にも優しい選択と言えるでしょう。さらに、専門家のアドバイスを聞くことで、日常的にできるメンテナンス方法を知る機会にもなります。定期点検を「お金がかかるから後回し」にするのではなく、住まいを長く健康に保つための投資と考え、カビの再発リスクを根本から抑えていくことが重要です。

3. DIYでできる湿度管理のアイデア

必ずしも大掛かりな工事や専門的な設備導入に頼らずとも、日常のなかで少し工夫を凝らすだけで、カビの再発リスクをかなり抑えることができます。たとえば、室内に置く観葉植物の種類や配置を見直す方法も有効です。植物は呼吸や蒸散によって湿度に影響を与えるため、多湿環境にさらに水分を追加してしまう植物よりも、比較的水やりの頻度が少なくて済む種類を選ぶとよいでしょう。また、すぐに実践できる方法としては、通気性の高い収納ケースやラックを活用することが挙げられます。押し入れやクローゼットの中にスノコや通気シートを敷いておくだけで、湿気がこもりにくくなり、カビの発生を予防できます。さらに、すのこベッドに切り替えるなど、寝具周りの通気性を高める工夫も効果的です。

DIYが得意な方であれば、壁材や床材を少し変えるだけでも湿度管理は向上します。例えば、調湿機能のある珪藻土を利用した壁材や、吸放湿性が高い木材を使用することで、室内の湿度を自然にコントロールしやすくなります。また、自作の小型換気扇を設置してみたり、断熱シートを窓に貼り付けて結露を軽減するなど、身近なアイテムをうまく活用するDIYの事例も数多くあります。これらは一度習得すれば別の部屋にも応用できるため、家じゅうのカビ対策を幅広くサポートしてくれるでしょう。さらに、湿度計をこまめにチェックし、数値が高くなりすぎる前に対策を講じることも大事なポイントです。日常的な管理とちょっとしたDIYを組み合わせれば、大きなコストをかけずにカビ予防の効果を高めることが可能です。自分らしい暮らしの中で気軽にできる湿度管理を取り入れ、カビに悩まされない快適な住環境を手に入れましょう。

よくあるご質問(FAQ)

住まいのカビと湿気にまつわる疑問を徹底解決!

1. 「床下湿気 シロアリ カビ 練馬区」に関する疑問

練馬区のように農地や公園が多く残るエリアでは、地盤が粘土質で湿気がこもりやすいという特徴があります。床下に湿気が溜まりやすいと、シロアリやカビの発生リスクが高まるため、「床下湿気 シロアリ カビ 練馬区」といったキーワードでお悩みを検索される方も多いようです。そもそも床下の湿気は、地盤の水はけが悪かったり、基礎の隙間から雨水が侵入していたり、通気口の設計が不十分など、さまざまな要因が積み重なって発生します。そして一度床下の木材や断熱材にカビが繁殖すると、内部がカビ臭くなるばかりか、木材が弱ってシロアリに食害されるリスクが一気に高まるのです。加えて、床下のカビ臭が室内へと立ち上り、居住スペースにまで影響を及ぼすケースも少なくありません。こうした問題を解決するには、まず床下の点検が不可欠です。専門家による調査では、床下のカビの程度や木材の湿度、シロアリ被害の有無などをトータルに判断します。そのうえで必要に応じて、通気を改善するための換気扇の設置や、防湿シートの導入、基礎の亀裂補修などを組み合わせて施工します。予防面では、定期的に床下の状態を確認し、何か異常があれば早めに対処することが重要です。湿度計やシロアリ検知器を設置しておくなど、小さな工夫を積み重ねることで、大掛かりな修繕を回避できる可能性が高まります。「練馬区だから仕方ない」と放置せず、少しでも気になる兆候があれば早めの点検とメンテナンスを行うことが長期的な住まいの安全につながるでしょう。

2. 「半地下 ガレージ 湿度対策」で気をつけるポイント

半地下のガレージや物置は、地面に近い分だけ湿度が上昇しやすく、結露やカビ、さらにはサビの原因となりやすい空間です。車やバイクを収納している場合、エンジンの熱や排気ガスの湿気などが滞留し、空気の循環が悪いと結露が発生して床や壁面に水滴が溜まりやすくなるのです。また、ガレージに工具やアウトドア用品などを置いているご家庭では、紙箱や木製品が湿気を吸い込んでカビの温床となるリスクがあります。ここで重要なのは、まず湿度を「見える化」すること。温湿度計や湿度センサーを置いてこまめに値を確認し、数値が高いと感じたら積極的に換気や除湿を行いましょう。例えば、ガレージに小型の除湿器や換気扇を設置して、湿度の上昇を抑える工夫は効果的です。さらに、荷物を壁から少し離して配置するだけでも、風の通り道ができてカビ予防に役立ちます。

次に、ガレージ自体の構造的な対策も見逃せません。外壁や床、天井などに断熱・防水処理を施すことで、地中や外気からの湿度の侵入を軽減できます。特に古い建物やDIYで半地下を改造した場合には、知らないうちに水が滲みている箇所があるかもしれません。また、定期的にドアや窓を開放して空気を入れ替えることも、有効な湿気対策の一つです。その際には強制的に空気の流れを作るため、扇風機やサーキュレーターを活用するとより効果が得られます。さらに、床面や壁面をカビに強い素材に張り替えることや、防カビ塗装を行うことも、長期的にはコストを抑える選択肢となるでしょう。「半地下 ガレージ 湿度対策」においては、日々の小さなチェックと定期的なメンテナンスの繰り返しが、車やバイク、そして大切な道具を守るための近道なのです。

3. 「脱衣所 カビ臭 換気扇」の対処方法

脱衣所は入浴後に湿度が急上昇しやすい場所であり、換気扇を設置していても、その運用方法を誤るとカビ臭が残りやすくなってしまいます。まず押さえておきたいのは、換気扇は浴室だけでなく脱衣所にも十分な換気を行き渡らせる構造になっているかどうか。古い住宅や設計によっては、換気扇の能力が浴室内限定になっていたり、脱衣所がうまく換気されないレイアウトになっていることがあります。もし脱衣所に湿気が溜まりやすいと感じるなら、換気の経路を見直し、可能であれば脱衣所にも直接換気扇を取り付けるか、扇風機やサーキュレーターを使って強制的に空気を動かす工夫が必要です。

さらに、日常の使い方も大切なポイントです。入浴後はなるべく浴室だけでなく脱衣所の扉や窓も開け放ち、まとまった時間換気を行いましょう。湿気は目に見えないため、蒸気が薄れたように見えても、脱衣所の壁や床、タオル類に水分が含まれていることは少なくありません。とくに収納スペースが同じ空間にある場合、タオルや衣類が湿気を吸い込んでカビ臭の原因になりやすいので、時々中身を出して風を通すと効果的です。また、脱衣所に洗濯物を干している場合は、一気に湿度が高まるため、洗濯物を干す専用の部屋や浴室乾燥機を活用するなど、空間を分ける方法を考えてみるとよいでしょう。

もし既にカビ臭が気になるようなら、まずは根本的なカビ除去とともに、壁や床の素材を確認してください。防カビコーティングされた壁紙や塗装に切り替えるだけでも、日常のお手入れがずっと楽になる可能性があります。そして最後に忘れてはならないのが換気扇そのもののメンテナンスです。換気扇の内部にホコリが溜まっていると効率が落ち、十分な空気の入れ替えができません。フィルターやファンの清掃を定期的に行い、最大限の換気力を維持することで、脱衣所のカビ臭ともサヨナラできる確率が格段に高まるでしょう。

まとめとお問い合わせ先

住まいの安心を支える総合サポート:最後まで心強い味方としてお手伝いします

1. 地域特性に合ったカビ対策の重要性

練馬区やその周辺エリアでは、公園や農地といった自然が多く点在していることから、土壌や地盤の特徴によって湿気が溜まりやすいケースが少なくありません。地盤が粘土質で水はけが悪い地域では、床下や壁の内部、半地下空間などに湿気がこもりやすく、結果的にカビやシロアリの温床となってしまうリスクが高まります。こうした地域特性に対して、有効なカビ対策を行うためには、まず現地の状況を的確に把握し、カビが発生する原因を根本から突き止めることが欠かせません。たとえば、単純にカビを拭き取るだけでは再発の危険性を払拭できず、短期間で同じ場所にカビが戻ってきてしまう恐れもあるのです。また、地域ごとの気候や建物の構造、周囲の環境要素を加味することで、施工方法やアフターケアの方針も大きく変わってきます。たとえば、床下の湿気対策が急務の場所では、排水や通気の見直しを優先的に行う必要があり、半地下のガレージであれば、断熱材や防水施工を強化するなど、それぞれの場所に合わせた対処法を検討しなければなりません。こうした地域特性を踏まえたカビ対策を怠ると、建物の耐久性が損なわれるだけでなく、住む人の健康にも影響が及ぶ可能性があります。だからこそ、地域性を踏まえた的確な調査と、継続的なメンテナンスが非常に重要になるのです。MIST工法®カビバスターズ東京では、地元の特性を理解した上で、お客さま一人ひとりに最適なカビ対策をご提案し、長期にわたって安心して暮らせる住環境を実現しています。

2. MIST工法®カビバスターズ東京がサポートできること

MIST工法®カビバスターズ東京では、ただ単にカビを除去するだけでなく、その原因を分析し、再発防止まで視野に入れたトータルサポートを提供しています。具体的には、まず住宅や施設の現地調査を行い、どこにカビが潜んでいるのか、またどのような環境がカビの発生を助長しているのかをしっかりと把握。そして、カビの種類や範囲、建物の構造や使われている建材などを考慮したうえで、MIST工法®という独自の技術を駆使してカビを根こそぎ除去します。MIST工法®は、微細な霧状の薬剤をカビ菌に直接アプローチさせるため、壁や天井の奥深くや、目視では確認しづらい隙間・狭所まで処理が行き届きやすいというメリットがあり、無理に強力な化学薬品を多用しなくても効果的にカビを取り除くことができます。さらに、施工後はお客さまのご要望に合わせて、換気計画の見直しや湿度管理の方法、必要な場合には補修工事や断熱工事など、建物の根本的な改善策をご提案。カビが再発しないよう、日常生活の中で意識すべきポイントや、定期的に行うべきメンテナンス内容なども詳しくアドバイスいたします。また、施工後に万が一再びカビが発生した場合には、保証制度に基づいて迅速かつ適切に対応するため、安心感をもって長く暮らせる環境が保たれます。大切な住まいをいつまでも清潔・健康的に維持したいという方にとって、MIST工法®カビバスターズ東京は心強いパートナーとしてお役に立つことでしょう。

3. お電話・メール・フォームからお気軽にご相談ください

カビの発生は、早期に発見して対処すれば大きな被害を未然に防ぐことができます。しかし、床下や天井裏、壁の内側などの目に見えない部分に潜むカビは、気づいたときにはすでに深刻な状態になっていることも珍しくありません。もしカビ臭やシミ、湿気のこもりを感じるようであれば、まずは専門家の力を借りて状態を正確に把握し、必要な対策を講じることが大切です。MIST工法®カビバスターズ東京では、お電話はもちろん、メールやウェブフォームからもお気軽にご相談を承っています。疑問点や不安なこと、施工の流れや費用に関するご質問など、どんな些細な内容でも丁寧にお答えし、お客さまの状況に合わせた最適なアドバイスをご提供いたします。初めてカビ対策を行う方は、なにから始めればいいのかわからないと戸惑うこともあるかもしれませんが、一度ご相談いただければ、現場調査の手配やカビの種類の推定、施工方法のご提案までスムーズに進めることが可能です。また、実際に施工が必要かどうかの判断材料としても、専門家の見解は有益です。カビの放置は健康被害や建物の資産価値低下といった深刻なリスクを招く恐れがありますので、迷っている方はぜひ一度声をかけてください。私たちが培った経験と技術を活かし、長期的に快適に暮らせる住まいづくりを全力でサポートいたします。

■カビ検査・カビ取り・除菌などカビの事なら何でもへお任せください■

-------カビ専門会社のカビバスターズ東京---------

対応エリア:東京・神奈川・千葉・茨城・埼玉・山梨・静岡・長野

お客様専用フリーダイヤル:0120-767-899

TEL:050-5527-9895 FAX:050-3131-0218

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1丁目1-5