葛飾区で増える床下浸水や古い木造住宅のカビトラブルを解決する方法|MIST工法®カビバスターズ東京

2025/03/29

葛飾区で増える床下浸水や古い木造住宅のカビトラブルを解決する方法|MIST工法®カビバスターズ東京

江戸川・荒川沿いの低地エリア特有のカビ発生原因と対策をプロが解説

皆さま、はじめまして。MIST工法®カビバスターズ東京のブログをご覧いただき、ありがとうございます。葛飾区は、江戸川や荒川といった大きな川に囲まれていることもあり、台風や集中豪雨時には低地ならではの浸水被害が発生しやすい環境にあります。床下まで水が入り込んでしまった後、十分に乾燥させないまま放置してしまうと、畳や床板の奥まで水分が残り、カビが繁殖してしまうケースが多く報告されているのです。さらに、葛飾区の下町エリアには築年数の古い木造住宅も数多く存在し、土壁や押入れの中に黒カビが生えてしまっているというご相談もしばしば耳にいたします。

こうしたカビ被害は、単に住宅の見栄えを損なうだけでなく、住まいの構造体を劣化させる原因ともなり、さらには健康面にも悪影響を及ぼしかねません。特に押入れや浴室、洗面所といった湿気の多い場所では、カビが一度発生すると除去が難しく、リフォームを機にカビ防止対策をしっかり行う必要があるのです。そこで、MIST工法®カビバスターズ東京では、カビの原因となる菌糸や胞子を徹底的に分解・除去する独自のMIST工法®を用いて、作業後の再発を抑制するコーティングサービスも実施しております。カビの根絶はもちろん、見た目の美しさや健康面の配慮まで、皆さまの快適な住環境づくりに寄り添うことが私たちの使命です。

このブログでは、葛飾区に多いカビ被害の事例や原因、そして私たちが行っている除去・再発防止対策について、詳しくご紹介してまいります。「浸水被害 畳 カビ 撤去」「土壁 黒カビ 落とし方」「浴室リフォーム カビ防止 コーティング」などのキーワードをお調べの方や、これから住まいのリフォームを検討している方、あるいは今すぐカビを取り除きたい方に役立つ情報をしっかりとお伝えいたしますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。今後ともMIST工法®カビバスターズ東京をどうぞよろしくお願いいたします。

目次

葛飾区に多いカビ被害の特徴

葛飾区に多いカビ被害の特徴と背景を徹底解説

● 江戸川・荒川沿いの地形と浸水リスク

葛飾区は、東京23区の中でもとりわけ平坦な地形であり、江戸川や荒川といった大きな河川に挟まれている地域として知られています。これらの川は都心部へ向かう水の通り道となっており、台風や集中豪雨などで水量が急激に増加すると、周辺地域の水位が上昇しやすい傾向にあります。そのため、一度大雨によって河川が増水すると、堤防を越えずとも内水氾濫が起こりやすいことが大きな懸念材料となっています。特に、地盤が低いエリアでは、豪雨の際に雨水がうまく排水されず、道路や住宅周辺に水が滞留してしまい、床下浸水などの被害に直結するケースが少なくありません。

こうした浸水被害は、住まいの土台部分にまで深刻なダメージを与えるだけでなく、水分が建材や畳、壁の内部に長時間残留することで、カビの温床となりやすい点が大きな問題です。雨が止んで水が引いた後でも、押入れや床下のような通気性の悪い場所に湿気がこもり続けると、カビは爆発的に繁殖する可能性があります。特に葛飾区のように低地が広がる地域では、ひとたび床下や壁の内部に水が入り込むと、完全に乾燥させるには相当な手間と時間がかかるため、カビ対策のタイミングを誤ると被害が拡大してしまう恐れが高いのです。また、過去に浸水被害を経験した住宅では、表面的な被害が治まったとしても内部の木部や断熱材、土台などにカビの痕跡が残りやすく、再び湿度が上昇した際にカビが再発するリスクも否めません。こうした状況が繰り返されると、建物の耐久性はもちろん、住まい手の健康を脅かす原因にもなります。よって、葛飾区のように水害リスクの高いエリアで暮らす方にとっては、日頃から浸水に備えた対策と、万が一の被害時に迅速にカビ対策を行うことが極めて重要だといえるでしょう。

● 古い木造住宅や下町エリアでよくある問題点

葛飾区には昔ながらの下町情緒を色濃く残す地域が多く、古くからの木造住宅が数多く存在します。こうした木造住宅は、現在の鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べると、構造体そのものが湿気や水分に対して弱い傾向があり、カビが繁殖するリスクが高いのが特徴です。特に築年数が経過した住宅では、土壁や漆喰壁など、伝統的な素材を使用している箇所が残っている場合があり、これらの素材は通気性に優れている一方で、吸水性も高いため、いったん水分を含んでしまうと乾燥に時間がかかります。その結果、湿度が高い状態が長く続くことになり、壁の内部や押入れの裏側などに黒カビが発生しやすくなるのです。

さらに、下町エリアの木造住宅には改築や増築を繰り返しているケースも多く、建物の造りが複雑になっている場合があります。リフォームを重ねるうちに、壁と壁の隙間や小さな空間が生まれやすく、そこへ湿気が滞留してしまうと、外からは見えにくい部分でカビが進行する原因となりかねません。また、水回りの配管設備が古くなっている場合は、目に見えない水漏れや結露が発生し、気づかぬうちに床下や壁の中でカビが広がっていることもあります。押入れや天袋など、通気が十分に確保されていない収納スペースもカビの温床になりやすく、家財道具や衣類にまで影響を及ぼすケースも少なくありません。

下町特有の狭い路地や密集した住宅地の環境では、風通しが悪く、家の中に湿気がこもりやすい点も大きな要因となります。さらに、窓を開けても隣家との距離が近く、十分な換気を行うのが難しい場合もあるでしょう。こうした状況が積み重なると、カビはどんどん繁殖の勢いを増し、住宅の美観を損なうだけでなく、健康面にもマイナスの影響を与える恐れがあります。特に小さなお子さまや高齢の方がいるご家庭では、カビが原因となるアレルギーや呼吸器系のトラブルが起こりやすくなるため、早めの対処や抜本的な対策が求められるのです。

● 戸建て・中小アパートにおける湿気の溜まりやすい場所

葛飾区の戸建て住宅や中小規模のアパートでは、間取りの設計や建材の質、築年数などによってカビが発生しやすい箇所が異なりますが、共通して見逃せないのは湿度の高い場所をどれだけ把握しているかという点です。とりわけ注意が必要なのが、お風呂やトイレ、キッチンといった水回りのほか、押入れやクローゼット、玄関のシューズボックスなど、閉鎖的かつ湿度がこもりやすい空間です。これらの場所では、生活排水の水蒸気や結露により常時湿度が高い状態になりやすく、換気不足や清掃不足などが重なると、あっという間にカビが広がってしまうことがあります。

また、床下や天井裏といった普段目が届きにくい場所も、湿気が溜まりやすいポイントとして挙げられます。特に戸建て住宅では、床下の土壌が湿気を含んでいたり、基礎部分に隙間があって雨水が入り込むと、水分の逃げ場がなくなり、木材や断熱材が常に高湿度の状態にさらされることになります。アパートの場合も、1階部分の住戸は地面からの湿気を受けやすく、壁内や床下に結露が発生しやすい点が懸念されます。さらに、屋根や外壁に劣化があると、雨漏りを引き起こして建物内部に水分が染み込み、気づかないうちにカビの温床を作り出す原因ともなります。

こうした問題を放置すると、建物の劣化スピードが早まるだけでなく、住まいの健康被害やアレルギー症状のリスクを高めてしまいます。気密性が高い現代の住宅では、断熱性能や省エネルギー対策が進んでいる一方、空気の循環が十分でないと室内の湿度が高いまま保たれやすくなるため、カビの発生リスクを大きくする要因となり得ます。住まいの各所で小さなシミや嫌なニオイなど、カビの初期症状に気づいた際には、早めに専門業者へ相談し、原因を特定して対策を行うことが大切です。日常的な換気や除湿、定期的な清掃などを心がけるとともに、問題が根深い場合はリフォームや専門的な施工に踏み切ることを検討することで、住環境を清潔で健康的な状態に保つことができるでしょう。

床下浸水からのカビ発生対策

床下浸水からのカビ発生リスクを抑えるための実践的対策と注意点

● 浸水直後に行うべき応急処置

浸水被害が発生した直後は、床下や室内に入り込んだ水が建材へ悪影響を及ぼさないよう、できるだけ早い段階で排水と乾燥を行うことが最優先となります。まずは安全を確保しながら電源やガスの元栓を落とし、感電や火災など二次被害のリスクを防ぎましょう。その後、可能な範囲で家財道具を移動させ、水をかき出して拭き取り作業を進めることが重要です。大がかりな浸水被害の場合はポンプやバキュームなどを活用し、床下までしっかりと水を抜くよう努めます。目に見える水分を取り除いたら、次に行いたいのが徹底した換気と乾燥です。窓を開けて風通しを良くし、扇風機や送風機などを使ってできるだけ早く湿気を追い出すことが大切です。もし天候が悪い日が続いたり、外気の湿度が高い場合は、除湿機を併用することで効果的に湿度を下げることができます。

また、水が引いた後の床や壁に泥が付着している場合は、速やかに取り除き、消毒や洗浄を行うことも必要です。微生物や雑菌が残留していると、それらがカビの原因菌と結びつき、より繁殖を促す環境が整ってしまう恐れがあります。最初の段階でどれだけしっかりと清掃と乾燥を行えるかが、後々のカビ発生リスクを大きく左右するため、少しでも不安を感じた際には専門業者に相談することを検討しましょう。特に、床下や壁の内部に水が入り込んだ可能性がある場合は、目視だけでは判断が難しいことが多いため、適切な計測機器やカメラによる点検が欠かせません。浸水被害は、一見すると表面的な被害が収まったかのように見えても、木材や断熱材など内部にまで水が浸透しているケースが多いため、油断せずに早めの対策を講じることで、のちのカビ被害を最小限に抑えることができるでしょう。

● 畳・床板へのカビの根付きメカニズム

浸水被害が起こった際、特に注意したいのが畳や床板といった木質系の建材です。これらの素材は水分を吸収しやすく、いったん深部まで湿気が入り込むと、完全に乾燥させるまでに相当な時間がかかります。畳は表層のい草だけでなく、中の芯材もまた吸湿性が高いため、水を含んだ状態が続くとカビの発育に必要な「水分・温度・栄養素」がそろいやすく、あっという間に繁殖が進んでしまうのです。さらに、木材の床板も同様に、内部に湿気が溜まったままだと菌糸が木材の細胞を侵食し始め、強度の低下や変色を引き起こすだけでなく、表面に黒カビが浮き出てくるケースも少なくありません。

カビの根は目に見える部分よりも深く、建材のすき間や繊維の奥深くまで入り込んでいきます。いくら表面を拭き掃除したり、消毒液を使っても、根の部分までしっかり除去できなければ、湿度が高まったタイミングで再びカビが発生し、被害が繰り返される恐れがあります。畳が完全に濡れてしまった場合は、表面だけでなく内部まで徹底した乾燥処理を施すか、状況によっては取り替えを検討するのも賢明です。床板に関しても、一部の張り替えや下地の交換が必要となる場合があります。加えて、浸水被害を機にシロアリや木材腐朽菌が発生する可能性もあり、建物全体の耐久性が損なわれるリスクが高まります。こうした二次被害を防ぐためには、浸水直後の段階で専門的な点検と対策を行い、畳や床板の状況を正確に把握することが大切です。また、カビの原因を根本的に絶つためには、換気や除湿を徹底することはもちろんのこと、必要に応じて防カビコーティングや殺菌処理を行い、再発のリスクを下げることも考慮に入れておくとよいでしょう。

● 早期発見・対策のポイントと失敗事例

床下浸水後のカビ被害を最小限に抑えるためには、早い段階で問題を発見し、的確に対処することが鍵となります。カビは湿度の高い環境であれば数日から1週間ほどの短期間で目に見えて繁殖する場合があり、放置すればするほど家屋の構造体や内装に深刻なダメージを与えやすくなります。そのため、浸水後は床や壁の色の変化、独特のカビ臭など、わずかな異変を見逃さずにチェックすることが大切です。特に、普段はあまり目にしない床下の状況については、懐中電灯やカメラなどを使って定期的に観察するとともに、異常が疑われる際には専門家の意見を聞くようにしましょう。

一方、失敗事例として多く見られるのが、「表面的な水分だけを取り除いて安心してしまう」「消毒スプレーなどを使って対症療法的に対処し、根本原因を放置する」というケースです。表面が一見乾いたように見えても、床下や畳の内部に水分が残っていれば、そこにカビが根を張り続ける可能性は極めて高くなります。また、市販の消毒薬やアルコールなどではカビの根元まで完全に行き渡らず、確実な除去が難しいことも多々あります。こうした対処法に頼りきってしまうと、しばらくはカビが減ったように見えても、気温や湿度が再び上昇したタイミングで急激に再発してしまうことがあるのです。

さらに、浸水によって建物の基礎部分に歪みや損傷が生じ、隙間から湿気が侵入しやすくなるケースもあります。こうした根深い問題を見落としてしまうと、いくら表面をきれいにしてもカビ被害の再発を繰り返すことになりかねません。早期発見においては、浸水被害の経験がある場合や、近隣で同様の被害が出た時には専門業者による点検を依頼し、床下や壁内部の湿度や腐食状況を正確に把握することが非常に有効です。また、カビ発生を防ぐには、日頃の暮らしの中での換気や除湿を徹底することはもちろん、もし再発の兆候があれば早めに専門家へ相談し、適切な対策を講じることが失敗を避ける最大のポイントといえるでしょう。

古い木造住宅の押入れ・土壁に繁殖するカビ

築年数が経過した木造住宅に見られる押入れ・土壁カビの原因と対策を徹底解説

● 土壁に黒カビが生えやすい理由

土壁は、日本の伝統的な建築技術の一つであり、土や砂、わらなどを混ぜ合わせて塗り上げるため、呼吸する壁として室内の湿度を一定に保つ役割を果たしてきました。しかし、その一方で土やわらなどの有機物を多く含むことから、いったん湿気を吸い込みすぎると内部に水分が長時間とどまりやすくなり、カビが繁殖しやすい環境を形成しがちです。特に黒カビは、湿度が高くて風通しの悪い場所に繁殖する特徴があり、土壁がわずかに傷んだり隙間ができたりすると、その部分からカビが根を張り始めます。さらに、築年数を重ねた古い木造住宅では、土壁自体も経年劣化や地震・振動による微細なひび割れが生じているケースが多く、そこから雨水や結露が浸透すると、内部に水分が留まりやすくなるのです。

加えて、土壁は木摺り板など木材を下地に使っていることも珍しくありません。木材はカビのエサとなるセルロースを多く含んでいるため、壁裏との間にある空間や下地材にもカビが侵入しやすくなります。こうした状況で黒カビが発生すると、単に壁面が黒ずむだけでなく、胞子が室内へと飛散しやすくなり、住んでいる人の健康被害やアレルギー症状を引き起こす可能性が高まります。また、黒カビは見た目の印象も非常に悪く、内装の美観を大きく損ねるだけでなく、放置すれば壁そのものの強度に影響を及ぼすこともあるため、早めの対策が重要です。土壁は温度や湿度の変化に柔軟に対応できる反面、メンテナンス不足や老朽化が進むとカビ発生を招きやすい構造になってしまいます。定期的な点検やひび割れの補修、そして適切な換気や調湿を行うことが、黒カビの予防と発生後の悪化を防ぐための大きなポイントといえるでしょう。

● 押入れ内部の湿度管理と注意点

押入れは家の中でも特に湿気がこもりやすい場所の一つです。その原因としては、窓や換気口がなく、基本的に密閉された空間であることが挙げられます。また、押入れ内には布団や衣類、段ボール箱など、湿気を吸いやすい素材が多く保管されているため、自然と湿度が高くなりやすいのです。とりわけ古い木造住宅の場合、押入れの背面や側面が土壁であったり、断熱材や防湿シートが十分でなかったりするため、外気の影響を受けて結露が発生し、押入れの内部でカビが増殖するリスクが高まります。押入れの床板や仕切り板が傷んでいると、そこからカビの胞子が染み込んで奥深くで繁殖を続け、気づいたときには黒い斑点が広がっていることも珍しくありません。

こうした状況を防ぐには、まず押入れに物を詰め込みすぎず、空気の通り道を確保することが大切です。過度に収納しすぎると押入れ内の通気が妨げられ、湿度が急激に上昇してしまいます。次に、定期的に扉やふすまを開放し、外部の空気を取り込むなどして湿度を下げる工夫が必要です。天気の良い日は扇風機や送風機を使って押入れ内の空気を循環させることも効果的でしょう。また、除湿剤やスノコを活用して押入れ下部の通気性を改善するのも一つの手段です。さらに、布団や衣類を収納する際には、しっかりと乾燥させ、湿気を含んでいない状態でしまうように気をつけることが重要です。もし押入れの壁面にカビの初期症状やシミを発見したら、早めに拭き取りやアルコール除菌などの対処を行い、状況に応じて専門業者による点検を依頼するのが望ましいでしょう。押入れ内部のカビは一度発生すると急激に広がりやすいため、普段から管理を怠らず、湿度コントロールを徹底することが長期的に清潔な収納空間を維持するコツとなります。

● MIST工法®による安全なカビ除去の方法

古い木造住宅でカビが発生すると、壁や押入れの表面を拭いただけでは再発を防ぎ切れないことが多いのが実情です。特に土壁や押入れの合板、木材などはカビの根が奥深くまで入り込みやすく、一時的に見た目がきれいになっても、湿度が上昇すると再び繁殖が進むケースが少なくありません。こうした厄介なカビ被害を根本的に解決し、再発リスクを抑える方法として注目されているのがMIST工法®です。MIST工法®は、従来の薬剤散布とは異なり、カビの菌糸や胞子を分解・除去する技術を用いることで、建材の内部に浸透しているカビにも効果的にアプローチできます。

作業工程としては、まず専門スタッフが被害状況を詳細に調査し、カビがどこまで広がっているかを確認したうえで施工プランを立案します。その後、MIST工法®専用の機器を使い、安全性の高い薬剤をミスト状に噴霧して、カビの細胞膜を破壊し、根こそぎ分解するのです。これによってカビ特有の嫌なニオイやアレルギーの原因となる胞子も同時に除去できます。さらに、施工後は防カビコーティングを行うことで、カビの再発を抑え、住まいの清潔な状態を長期間キープすることが可能です。従来の漂白剤や強力な化学薬品を使った方法に比べ、素材を傷めにくく、施工後の残留臭や安全性の面でも優れているため、古い木造住宅や土壁、押入れ内の施工にも安心して導入できます。もちろん、カビの種類や住宅の状態によっては追加のリフォームや補修が必要となる場合もありますが、MIST工法®を導入することでカビ被害の核心部分をしっかりと対策できる点は大きなメリットといえるでしょう。再発を防ぎ、木造住宅本来の魅力を守るうえでも、一度専門家に相談し、カビの状態をきちんとチェックしてもらうことが重要です。

水回りリフォーム時に気をつけたいカビ防止策

リフォームで快適な水回りを実現するために押さえておきたいカビ防止のポイント

● 浴室・洗面所など湿気が高い場所の特徴

浴室や洗面所は、日常生活で頻繁に水やお湯を使うため、家の中でも特に湿度が上昇しやすい空間です。シャワーを浴びたり湯船に浸かったりすれば、大量の水蒸気が発生し、室内にこもってしまうと壁や天井、床などに結露が生じる原因となります。加えて、洗面所も洗濯機や給排水パイプなどが集約されているため、排水の際に室温と水温の差が激しい場合には結露を起こしやすく、湿度がさらに高まってしまうのです。こうした環境下では、カビが成長するための三大要素である「湿度・温度・栄養分」がそろいやすく、わずかでも有機物や汚れが付着していれば、その部分にカビが発生しやすくなります。特に浴室のタイル目地やシリコン部分、洗面所の隅や棚下など、掃除が行き届きにくい隙間や段差はカビの温床になりやすいため注意が必要です。

さらに、日当たりや風通しが悪いと、使用後に湿気を逃がすのが難しくなり、カビの繁殖を促す一因ともなります。古い住宅の場合、換気扇の性能が十分でなかったり、窓が小さく設計されていたりすると、湿気がこもりがちな空間を放置しがちです。こうした状況を長期間続けていると、壁材や天井材が深刻なダメージを受け、リフォームが必要な状態になることもあるでしょう。また、カビが発生すると不快なニオイを伴う場合が多く、健康面でも喘息やアレルギー症状を引き起こすリスクが指摘されています。浴室・洗面所などの水回りは「湿気との戦い」といわれるように、日常的に丁寧な清掃と換気を心がけるとともに、設備の老朽化を感じ始めた段階でリフォームを検討することが、カビ被害を根本から予防するうえでも重要な選択肢となるのです。水回りリフォームに踏み切るのであれば、同時にカビ対策を強化することで、美観や快適性だけでなく住まいの衛生環境と健康リスクの軽減にもつながるといえるでしょう。

● リフォーム計画と同時に行うカビ対策

水回りのリフォームを検討する際には、単に設備を新しくするだけでなく、いかにして湿気やカビを抑制できる空間を作り上げるかが大切なポイントとなります。リフォーム計画の初期段階からカビ対策を組み込むことで、完成後のトラブルを防ぎ、長期的に快適な水回りを維持しやすくなるのです。例えば浴室の場合、換気扇を高性能のものに交換し、換気経路や風の流れをしっかりと設計することで、入浴後の湿気を素早く外部へ排出できるようにします。窓を増設できる状況であれば、浴室内や洗面所に適切な換気用の開口部を設けるのも有効でしょう。さらに、床や壁に使用する建材にもこだわりを持ち、防水性・防カビ性に優れた素材を選ぶことで、後々の手入れの手間を大幅に軽減できます。

また、リフォーム業者に依頼する際には、施工内容にカビ対策を含めた防カビコーティングや除湿性能を高める断熱材の導入を検討することが理想的です。特に古い住宅では、既存の下地にカビが潜んでいることが多く、リフォーム作業中に壁や床を開けたところ、思わぬカビの繁殖が見つかるケースも珍しくありません。そうした場合には、徹底的な清掃と除去、そして防カビ剤の噴霧などを行い、再びカビが根を張らないようにする処置が必要となります。こうしたプロセスを怠ると、新しい内装や設備を取り付けたとしても、しばらくしてからカビ被害が表面化してしまうリスクが高まるのです。もし浴室のリフォーム後に洗面所やキッチンなど、別の水回りの改修を検討しているのであれば、まとめてカビ対策を計画することで施工の効率も良くなり、費用面でもメリットが生まれます。リフォーム時は、設備のデザインや使い勝手だけに注目しがちですが、長期的な住環境の衛生面と健康面を見据えて、カビ対策をしっかりと組み込むことが大切なのです。

● コーティングや換気対策で予防するポイント

リフォーム後の水回りをきれいな状態で長く保つためには、カビそのものを発生させない環境づくりが不可欠となります。そのためには、コーティングや換気といった二つの要素を特に重点的に強化することが効果的です。まず、コーティングについては、浴室の壁や床、洗面台の周辺など、常に水分が付着しやすい箇所に防水性や防カビ性を高める専用の塗料やフィルムを施すことで、汚れやカビの根が表面に定着しにくくなります。近年では抗菌効果を併せ持つコーティング材も登場しており、使用環境や予算に合わせて選択肢を広げることができます。リフォーム時にプロの施工業者に依頼しておけば、均一に塗布・貼り付けが行われ、剥がれやムラの心配が少ないため、より高い効果を発揮するでしょう。

一方、コーティングをしていても、浴室や洗面所に発生する水蒸気を適切に排出できなければ、どうしてもカビのリスクは残ります。そこで重要になるのが換気対策です。換気扇の性能が高い機種を導入するだけでなく、効率的に排気が行えるようにドアや窓、通気口の位置や数量を検討しましょう。浴室や洗面所のドアに通気口を設けたり、室内の空気の流れを考慮したレイアウトに変更することで、湿度を適切にコントロールすることが可能です。また、入浴後や洗面後には扉を開放して換気扇を一定時間回し続けるなど、日常的な使い方の工夫も欠かせません。高性能の除湿機を導入したり、定期的な清掃を徹底して石鹸カスやホコリなどのカビの栄養源を取り除くことで、より予防効果が高まります。こうしたコーティングと換気対策、そしてこまめな手入れの三つを組み合わせることで、水回りのカビ被害は大幅に減少し、美観と衛生を兼ね備えた快適な空間を維持できるでしょう。リフォームを機に、これまでの生活習慣や清掃方法を見直し、新しい設備や建材の特性を十分に生かしてカビを寄せ付けない住環境を整えることが、家族の健康と快適な暮らしを守るうえでも大切なアプローチとなります。

MIST工法®カビバスターズ東京が提案する解決策

安心・安全を追求したMIST工法®カビバスターズ東京の革新的カビ対策

● カビを根本から除去するMIST工法®とは

MIST工法®とは、従来のカビ除去方法で課題となっていた「表面を拭き取っても奥深くまで浸透したカビが取り切れない」「薬剤を散布しても刺激が強すぎるため住環境に悪影響が及ぶ可能性がある」という問題を解決する、画期的な施工手法です。カビの繁殖には温度・湿度・栄養源が大きく関係しており、一度根を下ろしたカビは、表面をただ拭き取ったり漂白剤で処理しただけでは完全に取り除くのが難しいとされています。そこでMIST工法®では、特殊なミスト状の薬剤を用いて木材や壁材の奥深くまで浸透し、カビの菌糸と胞子を根こそぎ分解・除去するのが特徴です。さらに、この薬剤は人体やペット、住宅素材に配慮した成分設計となっており、施工中や施工後における住民の安全にも配慮されています。

また、MIST工法®は対象となるカビの種類や建材の状況を綿密に調査したうえで最適なアプローチを選択できる点も大きなメリットです。たとえば、浸水被害によって床下が広範囲にわたりカビで覆われているケースや、古い木造住宅の土壁や押入れの奥にカビが進行しているケースなど、状況によって施工範囲や使用する薬剤の分量をきめ細かく調整します。カビを根絶するだけでなく、施工時に発生しがちな化学薬品の強い臭いや刺激を最小限に抑えられるため、小さなお子さまや高齢者がいるご家庭でも安心して導入できるのがMIST工法®の大きな特徴といえるでしょう。一般的なカビ取りとは異なり、カビの発生源から対処するため、その後の再発リスクを大幅に減少させられるという点でも、多くの住宅や施設で採用が進んでいます。

● 再発防止のためのコーティング・施工工程

カビを根こそぎ除去するだけでなく、その後の再発を防ぐための対策を徹底することが、MIST工法®カビバスターズ東京の大きな強みです。まず、施工に先立ち、専門スタッフが現地調査を行い、建物内部の湿度や通気環境、カビの繁殖範囲を正確に把握します。そして、どの部分に優先的な対処が必要かを明確にしながら、施工工程を計画していきます。カビが大量発生している箇所では、薬剤を噴霧する前にある程度表面の汚れやカビを取り除いたり、傷んだ建材を補修・交換したりするなど、下準備が欠かせません。この段階を丁寧に行うことで、薬剤がスムーズに浸透し、カビの根まで行き渡る効果を最大限に高めることが可能となります。

そして、カビを分解除去した後は、防カビコーティングを施すことで、再発リスクを大幅に抑えます。一般的なコーティング剤には様々な種類がありますが、MIST工法®カビバスターズ東京では、人やペット、建材に配慮した安全性の高い製品を厳選して使用しています。このコーティング剤は目に見えない薄い膜を形成し、カビの胞子が付着しにくくするだけでなく、万が一カビの栄養源が付着しても根を張りにくい環境に整える効果を持っています。また、気密性の高い住宅でも室内にこもる湿気や結露などを抑制できるよう、施工後の換気指導や適切な空調管理のアドバイスを行うのも大きな特徴です。単にカビの除去で終わらず、住宅全体の環境改善を目指すトータルアプローチこそが、再発防止における鍵といえます。

● 施工後のアフターフォローと効果の持続性

MIST工法®によるカビ除去と防カビコーティングは、即効性だけでなく長期的な持続効果にも優れているのが特徴です。しかし、施工が完了した後も、生活環境や天候、建物の老朽化などさまざまな要因で住宅の湿度環境は常に変化していきます。そのため、カビ被害を完全に抑え込むには、定期的な点検や適切なメンテナンスが欠かせません。MIST工法®カビバスターズ東京では、施工後のアフターフォロー体制を整えており、カビの再発が疑われる場合や気になる症状が見られた際には、すぐにご相談いただけるようになっています。実際に施工した箇所を確認し、万が一カビの兆候があった場合には、必要な追加処置や補修を迅速に行うことで、再発リスクを最小限に抑えることが可能です。

また、施主様に対しても、湿度コントロールや換気の方法、日常的に行うべき清掃・点検箇所など、住宅を健全な状態に維持するための具体的なアドバイスが提供されます。例えば、梅雨や台風シーズンなど湿度の高い時期には特に注意が必要であり、短時間でもこまめに換気を行ったり、除湿機を積極的に活用したりすることで、カビの発生を大幅に予防できます。さらに、定期的に専門スタッフによる計測やカメラ点検を行い、目視では判断しにくい床下や壁内部の状況を把握しておくことで、問題が深刻化する前に対策を打てる点も大きなメリットです。こうしたアフターフォローを組み合わせることで、MIST工法®の効果を長期にわたって維持でき、家族の健康と住環境を守りながら快適な暮らしを続けることが可能となります。単なる施工だけでなく、その後のフォローやメンテナンスが充実しているからこそ、MIST工法®カビバスターズ東京は安心して任せられるカビ対策のプロフェッショナルとして評価されているのです。

カビ被害に対するセルフチェックと相談の流れ

ご自身でできるカビのセルフチェックから、MIST工法®カビバスターズ東京へのご相談・施工までの流れ

● カビ発生のサインを見逃さない方法

カビは湿度や温度、栄養分がそろった環境下で急速に繁殖するため、日常生活の中でもほんの些細な変化を見逃さずに把握することが大切です。まず最も分かりやすいサインとして、部屋や押入れなどの特定箇所から漂う嫌なニオイが挙げられます。カビ独特のかび臭は、発生源に近づくほど強くなることが多いため、いつもと違うニオイに気づいたら周囲をよく確認してみましょう。また、建材や壁紙、畳などの表面に黒や緑、白っぽい斑点が現れたときは、カビがすでに繁殖を始めている可能性が高いサインです。特に押入れやクローゼットの中、浴室や洗面所の隅など、湿度がこもりやすい場所は定期的なチェックを習慣づけると安心です。さらに、壁や床、天井などの表面にシミや変色が見られる場合も注意が必要で、結露や水漏れによる湿気が原因でカビが発生しているケースがあります。

また、住んでいる方の体調面に異変が生じた場合も、一つのサインとして捉えることができます。例えば、室内にいるときだけ喉がイガイガしたり、鼻水やくしゃみが止まらない、目がかゆくなるなど、アレルギー症状に似た不調がある場合は、カビの胞子が部屋の空気中に漂っている可能性が考えられます。こうした症状は特に小さなお子さまや高齢者、アレルギー体質の方に顕著に出やすいため、家族の健康状態も含めて日常的に気を配ることが重要です。もし上記のようなサインを見つけたり、少しでもカビの疑いを感じたりしたら、まずは発生源と思われる場所を徹底的に掃除・除湿するなどの応急的な対応を行うとともに、カビ被害の専門家に相談する準備を進めましょう。早期発見・早期対処こそが、住環境を健全に保つための一番の近道となります。

● お問い合わせから作業完了までのステップ

カビ被害が疑われる場合、まずはお電話やウェブサイトの問い合わせフォームなどからMIST工法®カビバスターズ東京へご相談いただくことが第一歩となります。お問い合わせを受けた後、スタッフが状況を詳しくヒアリングし、お住まいや建物の概況、カビが発生している部屋や箇所、発生時期や広がり方などをお伺いします。この時点でわかる範囲の情報を共有していただくことで、よりスムーズに次のステップへ進めることができます。必要に応じて、カビが見られる箇所の写真を送付していただくと、現場をイメージしやすくなるためおすすめです。

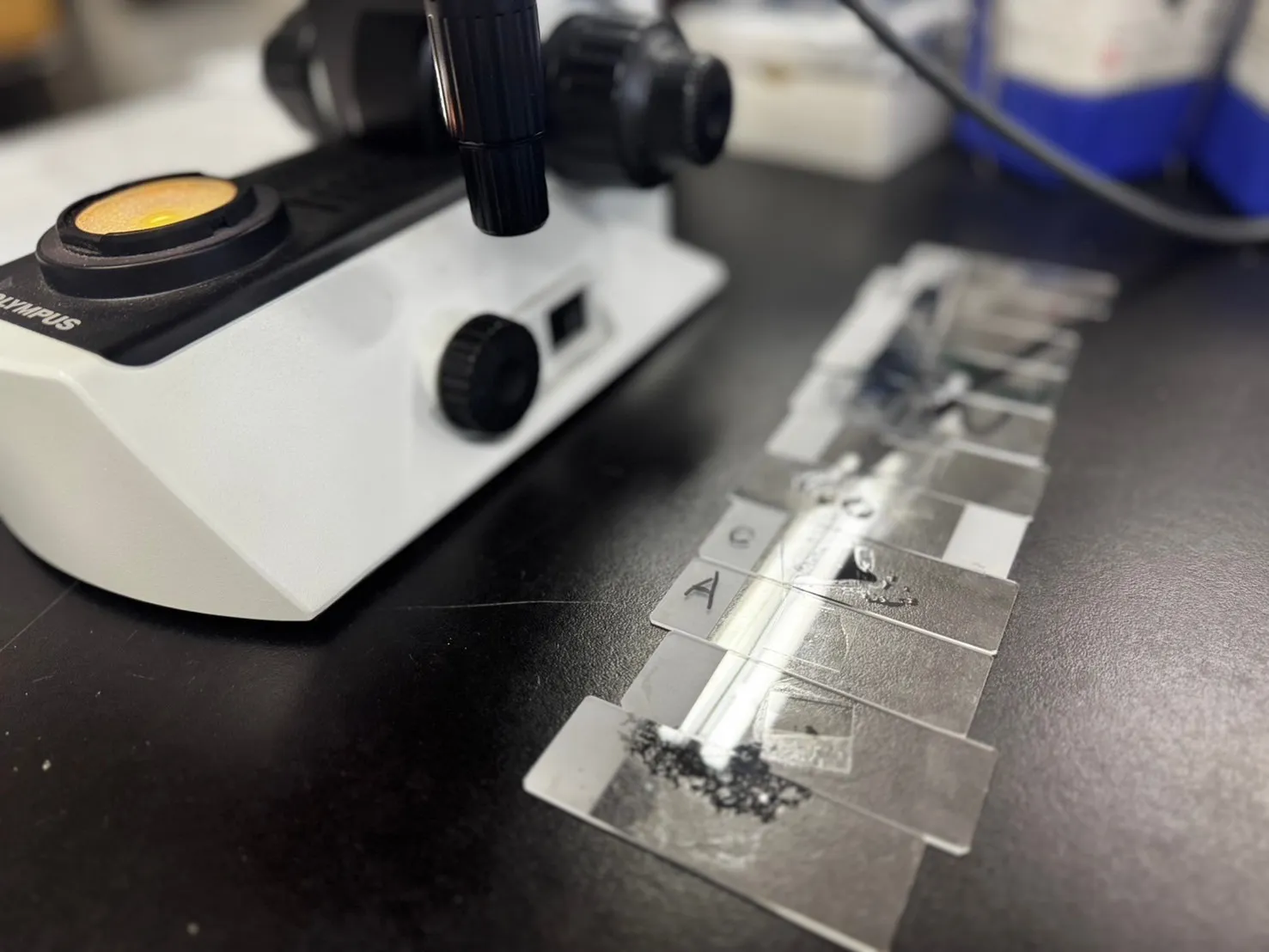

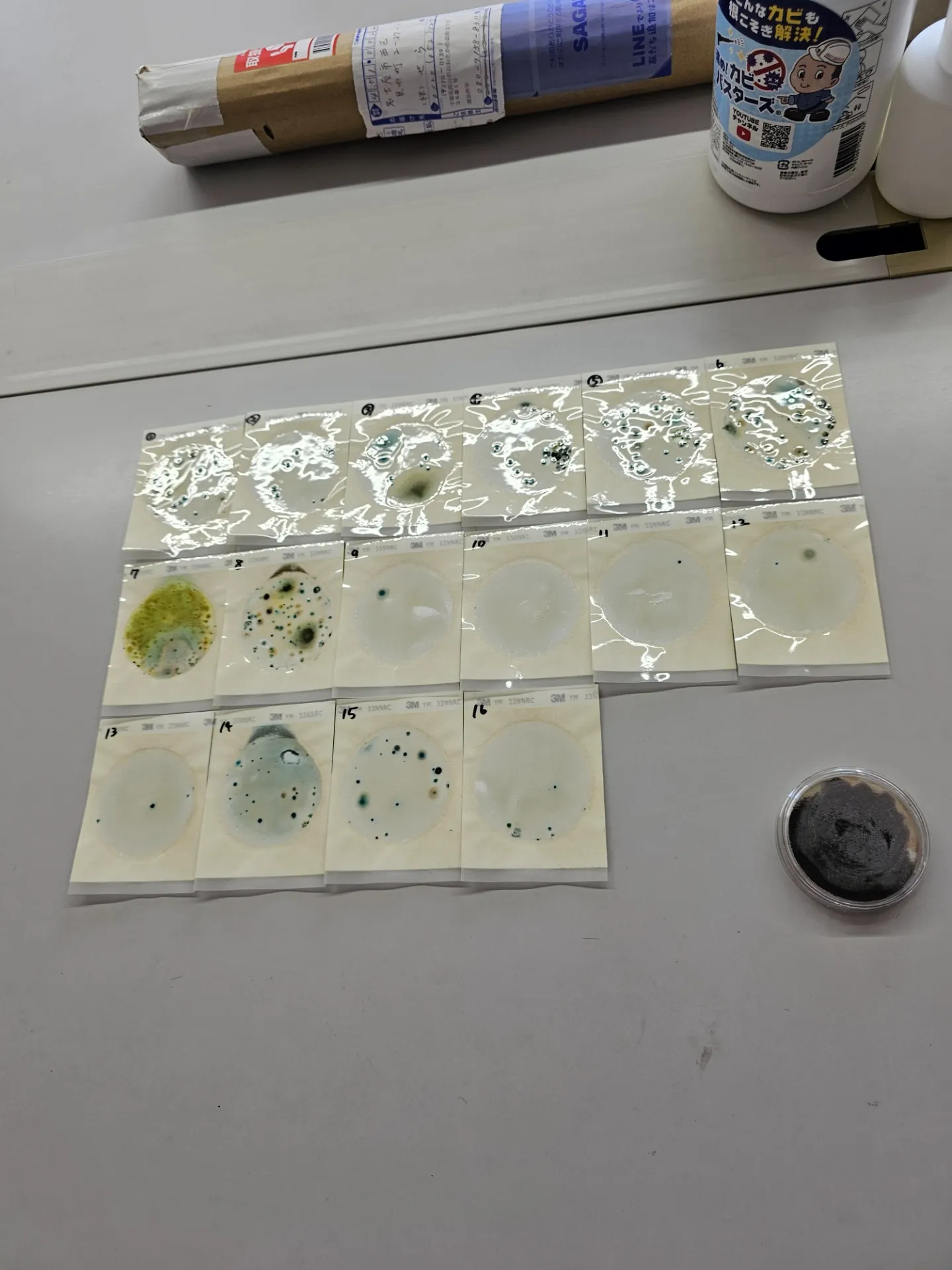

続いて、現地調査のスケジュールを決定し、実際に専門スタッフがご自宅や建物を訪問して被害状況をチェックします。床下や壁の内部、天井裏など、普段は目にしないような場所も含めて丁寧に点検し、カビの種類や広がり、建材の状態を把握するのです。その後、調査結果に基づいて最適な施工プランとお見積もりを作成し、施主様へご説明いたします。施工の方法や使用する薬剤、必要な期間や費用の内訳など、疑問や不安に思われる点は遠慮なくご質問ください。プランと見積もりにご納得いただいた段階で、実際の施工日程を調整し、作業を開始する流れです。施工中は安全に十分配慮しつつ、カビの根本除去から防カビコーティングまでを一貫して行います。作業が完了したら、仕上がりの確認とともに今後のアフターケアやメンテナンスについてのご案内をさせていただきます。もし施工後に再発の兆候や疑問点が生じた場合も、すぐにご連絡いただければ迅速にサポートいたします。カビ対策は一度で完結させるだけではなく、その後も継続的に住環境を良好に保つことが大切です。私たちMIST工法®カビバスターズ東京では、カビ被害の根源的な解決と共に、長期間にわたって安心して暮らせる住まいづくりをサポートしています。

● 見積もり・施工に関するよくあるご質問

カビ除去を専門業者へ依頼する際、費用や施工期間、そして施工後の効果についてなど、さまざまな疑問が浮かぶのは当然のことです。まず、見積もりに関して多く寄せられる質問としては、「現地調査や見積もりは無料なのか」という点が挙げられます。MIST工法®カビバスターズ東京では、基本的に現地調査やお見積もりのご相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。ただし、建物が遠方にある場合や特殊な調査が必要なケースでは、事前に調査費用が発生する可能性をお知らせすることがありますので、その点はご了承ください。

また、「施工期間はどれくらいかかるのか」というご質問も多いです。施工期間はカビの広がり具合や建物の構造、施工範囲の大きさなどによって異なります。軽度なカビであれば半日から1日程度で完了することもありますが、床下浸水で広範囲にダメージが及んだケースや、押入れや土壁など複数箇所にわたってカビが深く根付いている場合は、数日から1週間以上の期間を要することがあります。あらかじめお住まいの方々のスケジュールや生活動線を考慮したうえで、なるべく日常生活に支障が出ないように配慮して施工を進めていきます。さらに、「施工後にまたカビが生えてきたらどうなるのか」「どのくらいの期間、効果が続くのか」もよくある疑問です。MIST工法®による除去と防カビコーティングは、カビの胞子や菌糸を根本から分解し、その後の再発リスクを大幅に下げる技術ですが、建物の立地条件や使用環境、換気の状態などによっては、どうしても湿度が高くなりがちなケースも存在します。そのため、定期的な点検やメンテナンスを行い、万が一カビの兆候が見られた際には迅速に対処することが大切です。MIST工法®カビバスターズ東京では施工後のアフターフォロー体制も整えておりますので、気になる点やお困りごとがあれば遠慮なくご相談ください。そうすることで、カビを含めた住環境のトラブルを未然に防ぎ、快適な暮らしを長く続けることが可能となります。

まとめ・お問い合わせ

カビ被害を早めに解決して、清潔で安心な住環境を維持するために

● カビ対策を後回しにしない重要性

カビが発生したとき、日常生活にすぐ支障がなければ「とりあえず様子を見よう」と先延ばしにしてしまう方も少なくありません。しかし、カビの進行は決して自然に収まるものではなく、放置すれば放置するほど建材の内部まで深く根を張り、取り除く手間も費用も膨大に膨れ上がってしまう可能性が高まります。さらに、カビは見た目の問題だけにとどまらず、部屋全体に独特のかび臭を放ち、ときには健康面に悪影響を及ぼすリスクも否定できません。特に、呼吸器系やアレルギー症状を持つ方、小さなお子さまや高齢者がいるご家庭では、カビの胞子による刺激が原因で体調不良が長引くケースも報告されています。こうした事態を招かないためにも、カビを発見したらできるだけ早めに専門家へ相談し、原因の究明と適切な除去方法を検討することが大切です。

また、カビが発生する背景には、築年数の経過や建物の構造的な弱点、浸水や結露など多岐にわたる要因が関係しています。葛飾区のように水害リスクのある地域や、江戸川・荒川沿いの低地エリアにお住まいの場合は、日常的な湿度管理だけでなく、万が一浸水被害に遭った際には速やかに床下や壁内の乾燥を実施することが必要です。ここで対処を後回しにしてしまうと、畳や土壁、木材の深部まで水分が浸透し、カビの温床となるリスクが一気に高まってしまいます。何より、カビの増殖が進んだ住環境を長く続けることは、家屋の耐久性を低下させるだけでなく、住まい手の健康や快適性を大きく損ねる原因になります。ですから、「少しカビが出てきた」「なんだかかび臭い気がする」という段階で先延ばしにせず、早めにプロへ相談して適切な措置を取る姿勢を持つことが、結果的に費用面でも健康面でもメリットが大きいといえるでしょう。

● 葛飾区の住まいを清潔かつ安全に保つために

葛飾区は下町情緒あふれる住宅街が広がる一方、大きな河川に面した低地が多く、台風や集中豪雨による浸水・冠水といったリスクを抱える地域でもあります。こうした環境では、床下や押入れ、土壁といった湿気が溜まりやすい箇所をこまめにチェックし、異変があればすぐに対処することが欠かせません。また、古い木造住宅や、増改築を重ねた建物などでは、壁内部の通気が不十分なケースも多く、湿度がこもりやすい構造になっている場合があります。カビが発生すると、表面だけを拭き取ったり消毒するだけではなかなか根絶が難しく、気づかないうちに天井裏や壁の奥深くでカビの根が広がり続ける恐れがあるのです。

そうしたリスクに対して、MIST工法®カビバスターズ東京では、徹底した原因調査と専門的な施工によって、カビを深部から分解除去するアプローチを実践しています。施工後には再発防止のためのコーティングも行い、湿気や汚れが付着しにくい環境へと導くことが可能です。さらに、カビが発生しやすい箇所や建材の弱点を把握し、定期的な点検やメンテナンスのタイミングを提案することで、葛飾区独特の気候や地形からくるカビリスクを抑え込みます。清潔で安全な住まいを長く維持するためには、日常の換気や除湿、清掃などのちょっとした心がけが大前提ですが、それだけでは十分にカバーしきれない部分が出てくるのもまた現実です。万が一浸水被害などのトラブルが発生した場合も、素早い対応がカビ被害を最小限に抑えるカギとなります。地域の特性を理解した上で適切な対策を打つことで、葛飾区の住まいをいつまでも健やかで気持ちのいい空間に保っていきましょう。

● お見積もりやご相談はMIST工法®カビバスターズ東京へ

カビの被害は、どのような住宅や建物にも起こり得る問題ですが、実際に発生して初めて「どうやって対処しよう?」「費用はどのくらいかかるのだろう?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。MIST工法®カビバスターズ東京では、そんな不安を少しでも早く解消していただけるよう、まずは無料の現地調査とお見積もりサービスをご用意しております。お問い合わせをいただければ、経験豊富なスタッフが現場に足を運び、カビの被害状況や原因を徹底的にチェック。そのうえで、最適な施工プランと正確なお見積もりをご提示いたしますので、安心してご依頼いただけます。

また、実際に施工を行う前には、作業内容や使用する薬剤についても詳しくご説明し、疑問点やご要望にもしっかりとお応えする体制を整えております。カビ除去の経験が初めてという方はもちろん、以前ほかの方法で対策したけれども再発してしまったという方にも、MIST工法®の持つ「カビを根本から分解除去する技術」のメリットを感じていただけるはずです。さらに、施工が完了した後も、定期的なメンテナンスやアフターケアのご相談に応じることで、カビの再発リスクを最小限に抑え、清潔で快適な住環境を長く維持するお手伝いをいたします。カビ対策は早め早めの行動が肝心ですが、どの段階であっても、迷われた際には一度ご連絡いただくことをおすすめします。お電話やインターネットからのお問い合わせは24時間いつでも可能です。カビの悩みを抱えている方や、予防策について詳しく知りたい方は、ぜひMIST工法®カビバスターズ東京へ気軽にご相談ください。家屋の特性や暮らしのスタイルに合わせた、最善のカビ対策を一緒に見つけていきましょう。

■カビ検査・カビ取り・除菌などカビの事なら何でもへお任せください■

-------カビ専門会社のカビバスターズ東京---------

対応エリア:東京・神奈川・千葉・茨城・埼玉・山梨・静岡・長野

お客様専用フリーダイヤル:0120-767-899

TEL:050-5527-9895 FAX:050-3131-0218

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1丁目1-5