東京の低地エリアを徹底対策!江戸川区のカビトラブルをMIST工法®で根本解決

2025/03/28

東京の低地エリアを徹底対策!江戸川区のカビトラブルをMIST工法®で根本解決

床下浸水や結露によるカビ被害をプロが徹底除去!大型団地やベランダの藻・苔まで幅広く対応

はじめまして、MIST工法®カビバスターズ東京のブログへお越しいただき、誠にありがとうございます。私たちは、建物に潜むあらゆるカビを徹底的に調査・除去し、再発を防ぐための根本的な対策を行う専門家として、多くのお客様に安心と健康をお届けしています。なかでも江戸川区は、東京の中でもとりわけ地盤が低いことで知られ、川や海に囲まれていることから湿度が高く、冠水や床下浸水などの被害に見舞われるリスクが高いエリアです。さらに、大型団地では浴室やキッチン、窓枠などで結露が起こりやすく、黒カビが発生しやすいといった傾向があります。また、海風の影響も少なくはなく、ベランダや共用廊下などでは苔や藻が生えやすい環境が整ってしまいます。

こうした環境条件から、江戸川区にお住まいの方々はカビトラブルに悩まされる機会が多いかもしれません。私たちは、国際特許技術のMIST工法®を活用し、安全で確実なカビ消毒・除去を行うだけでなく、再びカビに悩まされないようにするためのアフターフォローやお掃除のポイント、メンテナンスのアドバイスも提供しております。たとえば「江戸川区 冠水 後処理 カビ消毒」「団地 窓枠 黒カビ 除去剤」「ベランダ 藻 掃除 ブラシ」といったキーワードでお困りの方は、ぜひ当ブログで情報収集いただき、実際にお悩みが深刻な場合は私たちまでご相談ください。今後も地域の皆さまが健やかに過ごせる住環境づくりに貢献できるよう、さまざまなカビ対策情報を発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

目次

江戸川区のエリア特性とカビ発生リスク

江戸川区が抱える地盤や気候の特徴が招くカビ被害を徹底解説!湿度管理と建物構造の観点から学ぶリスクと対策

1. 東京で最も地盤が低いエリアの一つ

江戸川区は、東京23区の中でも特に地盤が低いエリアとして知られています。これは、かつて江戸時代から続く埋立地であったり、自然堤防の外側に広がる低湿地帯が多かったりといった歴史的経緯に由来しており、そのために昔から洪水や冠水などの水害が起こりやすい地域とされてきました。実際、台風の接近や集中豪雨などが発生すると、道路や家屋の床下浸水といった被害事例が報告されることも珍しくありません。このような水害による被害を受けた建物では、いったん浸水した水が完全に乾燥しきらないうちにカビが発生・拡散しやすいという大きなリスクを抱えています。

地盤が低いと、雨水や地下水、さらには河川からの逆流といった水が滞留しやすく、建物の基礎部分や床下にまで浸透してしまうケースが多発します。しかも、こうした水分は目に見えにくい隙間や断熱材の裏側、さらに配管の周辺部などに長期間とどまり続けることがあります。その結果、表面上は乾燥しているように見えても、内部にはまだ高い湿度が保持されているため、カビが根を張り続ける環境ができあがってしまうのです。地盤の低さゆえの冠水被害が多い江戸川区では、いかに早期に建物内部の水分を除去し、適切な消毒処理を施すかがポイントになります。

加えて、地盤が低い地域では液状化現象が起こる可能性も否定できず、万が一の揺れや震災時においても建物の基礎や配管がダメージを受けやすい状況となります。こういったダメージからくる小さな亀裂や水漏れが、結果的にカビの温床となるケースもあります。つまり江戸川区における地盤の低さは、災害時だけでなく日常生活でも建物の湿度管理に細心の注意を払う必要があるということを示しているのです。浸水被害に限らず、建物の老朽化や日々の水回りの使い方など、さまざまな要因がカビ発生リスクを高める可能性がありますので、定期的な点検と早めの対策を心がけることが何よりも重要です。

2. 川と海に挟まれた高湿度環境

江戸川区を取り巻くもう一つの大きな特徴として、川と海に挟まれた地理的環境が挙げられます。江戸川区の東側には東京湾が広がり、北側や西側には江戸川や荒川といった大きな河川が流れています。こうした地形は、地域全体の湿度を高く保ちやすいだけでなく、潮風の影響も受けやすいため、建物の外壁やベランダ、共用廊下などに苔や藻類が生えやすい状況を生み出します。さらに、川沿いや海沿いでは、風通しが良い場所もあれば、一方で高い建物が並ぶことで風の通り道が遮断され、特定のエリアに湿気がこもりやすくなるといった差異も生じます。

特に梅雨や夏場などは気温が上昇すると同時に湿度も跳ね上がり、カビが繁殖しやすい条件が整いやすくなります。さらに、雨が続いた後に晴天となると急激な温度変化で結露が発生し、室内の壁や天井、床下などにも湿気がこもりやすくなります。こうした結露の放置は、目に見える場所だけでなく、壁紙の裏や換気口、配管周辺など見落としがちな箇所でカビを増殖させる原因となります。特に浴室やキッチンなど水回りの設備が多い部屋は、一年を通じて湿気が発生しやすいので、こまめな換気や除湿が欠かせません。

また、海風に含まれる塩分やミネラル分は、コンクリートや鉄筋に微細なダメージを与えることもあり、結果として建物の劣化を早める要因となる場合もあります。劣化が進んだ建物は、ひび割れや隙間が多くなり、水分が浸透しやすくなるため、カビだけでなく苔や藻類といった微生物が繁殖しやすい環境へと繋がります。江戸川区のように川と海に挟まれた湿度の高い地域では、日頃から周辺環境に合わせたメンテナンスが重要です。換気扇や除湿機の活用、壁面やベランダの定期的な掃除だけでなく、素材に合った防カビ剤の使用など、総合的な対策を講じることで、カビのリスクを最小限に抑えることができます。

3. 大型団地が多い地域特性

江戸川区は住宅需要が高く、古くから大規模な団地や集合住宅が数多く建設されてきました。これらの大型団地には、ファミリー層や単身世帯などさまざまな方が居住しているため、一見すると管理が行き届いているように思えます。しかし、実際には団地特有の課題があり、その一つがカビ発生のリスクです。団地は建物同士が密集して建てられていることが多く、日当たりや風通しに偏りが生じるケースが少なくありません。特に低層階や日陰になりやすい部屋では、湿度が下がりにくく、結露が発生しやすい傾向があります。

また、団地特有の構造として、共有部分と専有部分の管理責任が分かれている点が問題となることがあります。例えば、共用廊下やベランダ、階段などに苔や藻類が発生した場合、その清掃やメンテナンスは管理組合や管理会社の管轄となることが一般的です。しかし、住民の意識や予算、管理体制などによっては、定期的な清掃が行き届かずカビや苔を放置してしまう状況も生じがちです。放置された微生物が増殖すると、建物の美観を損ねるだけでなく、菌糸が建材に深く入り込んでしまう場合もあり、対処が遅れるほど被害が拡大する恐れがあります。

さらに、団地内の個々の住戸では、浴室やキッチン、洗面所など水回りの設備が経年劣化によって換気能力が低下しているケースも見受けられます。入居した時点では問題がなかった換気扇も、長年の使用でホコリや油汚れが溜まり、十分に働かなくなっていることが少なくありません。その結果、水蒸気や湿気が室内にこもりやすくなり、壁や天井、窓枠などにカビが発生しやすい状況が生まれます。特に窓枠まわりの黒カビは、外気との差によって生まれる結露が原因となることが多く、湿度の高い江戸川区の気候と相まって発生頻度が高くなるのです。

こうした大型団地の特徴を踏まえると、個々の住戸と共用部の両面でカビを予防する意識を高めることが大切です。住戸内では日々の換気や清掃を欠かさず行い、定期的に窓枠や浴室のタイル目地などカビが発生しやすい箇所を点検する必要があります。また、共用部に関しては管理組合と協力し、清掃スケジュールの見直しや防カビ剤の定期散布など、建物全体を守る取り組みが求められます。大勢の人々が暮らす団地だからこそ、住民同士の連携や情報共有がカビの再発防止につながるのです。

よくあるカビトラブル事例

知らずに放置するのは危険!江戸川区で多発するカビトラブルの実態と対策ポイント

1. 床下浸水・冠水によるカビ被害

江戸川区のように地盤が低いエリアでは、台風や集中豪雨などの自然災害によって、床下浸水や冠水の被害が起こりやすいのが大きな特徴です。特に、河川の増水や堤防の決壊などが発生した場合、住宅地一帯が短時間で水に浸かってしまうことも少なくありません。こうした水害が建物に及ぶと、床下や壁の内部、断熱材や配管周辺などに水が長期間とどまり、目に見えない箇所でカビが発生・拡大する原因となります。浸水した直後は掃き出しやポンプを使って水を除去したり、表面の乾燥を図ったりといった対応に追われがちですが、その後の消毒や徹底的な乾燥処理が不十分だと、カビの再発を招くリスクが高まります。また、水が染み込んだ畳やフローリングをそのまま放置した場合、わずかな隙間から繁殖したカビの胞子が建材内部まで深く入り込み、健康被害や建物の耐久性低下に直結する恐れも否めません。

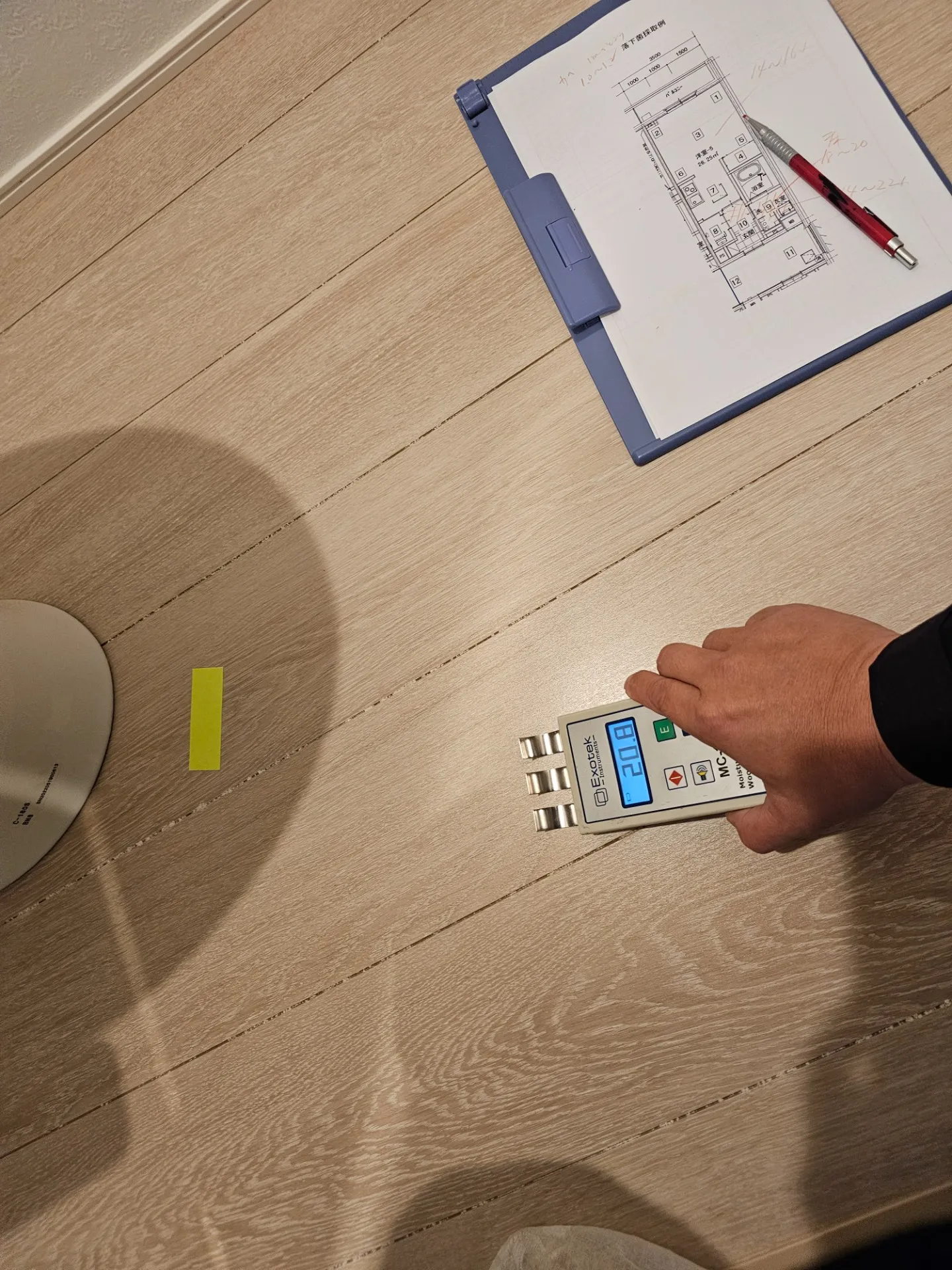

床下浸水・冠水の被害を受けた場合には、まず浸水範囲を正確に把握し、可能であれば専門業者に依頼して状況を調査することが望ましいです。特にカビが発生しやすい場所として、洗面台やキッチンなどの水回り周辺、押入れやクローゼットといった通気が不十分な空間が挙げられます。目視だけでは発見しにくい箇所にまで水や湿気が入り込んでいる場合もあるため、機材を用いた湿度測定や、断熱材の抜き取り調査などのアプローチも検討するとよいでしょう。また、消毒や防カビ剤の散布だけでなく、その後の乾燥工程を徹底することで、胞子の発芽を抑えると同時に、再発を防ぎやすくなります。さらに、万が一の水害に備えて日頃から排水設備や雨樋の点検を行い、土のうや簡易防水板などを常備しておくことも、被害を最小限にとどめるための大切な対策となるでしょう。

2. 浴室・キッチン・窓枠などの結露カビ

江戸川区のように湿度の高い地域では、結露によるカビ被害も非常に多く見られます。特にマンションや団地などの集合住宅では、複数の世帯が同じ建物に暮らしていることから、換気環境や断熱性能にばらつきが生じやすく、その結果として浴室やキッチン、窓枠周辺に頑固な黒カビが発生するケースが後を絶ちません。例えば、窓ガラスやサッシ枠に結露が溜まったままになると、水滴が壁紙やフローリング、カーテンなどに染み込み、そこからカビが進行することがあります。さらに、浴室やキッチンのように水を頻繁に使う空間では、一日に何度も水蒸気が立ち上るため、換気が不十分な状況下では湿度が高い状態がずっと保たれ、カビが好む環境が維持されてしまいます。

こうした結露カビを防ぐためには、まず原因である結露そのものを抑える努力が重要です。室内と外気の温度差を減らすように暖房や断熱材を適切に使用し、空気の循環を促進するために扇風機やサーキュレーターなどを活用すると効果的です。さらに、浴室の換気扇は入浴後もしばらくは回し続け、キッチンでは調理後に必ず換気扇を使用するなど、こまめな換気を心がけることが大切です。また、窓枠やサッシ周りに発生した黒カビを取り除くには、市販のカビ取り剤を使って定期的に清掃するのも有効ですが、あまりに進行が深刻化している場合は、建材そのものを部分的に交換する必要が生じる場合もあります。結露カビを徹底的に予防・対策するには、建物構造や通気環境を踏まえたプロの視点からのアドバイスが不可欠であり、専門業者による定期チェックを受けながら、長期的な視点でメンテナンスを行うことが、健康的な住まいを実現するうえで欠かせません。

3. ベランダや共用廊下の苔・藻類

江戸川区のように川と海に囲まれ、湿度が高い環境では、ベランダや共用廊下のような屋外寄りのスペースに苔や藻類が繁殖しやすくなります。これらは雨水や日光の当たり具合によって生育環境が整いやすく、特に日当たりが悪くて水はけの悪いコンクリート面や排水溝付近に集中しやすいのが特徴です。苔や藻類は見た目に変色やヌメリを生じさせるだけでなく、放置すると表面に根を張りめぐらせ、素材を傷める原因にもつながります。さらに、湿った状態が長く続くとその付近の空気中にはカビの胞子も増えやすくなり、屋外で繁殖した菌が靴底などを介して室内に持ち込まれ、室内カビの発生リスクを高めることにも注意が必要です。

ベランダや共用廊下の苔や藻類を除去するには、まずは表面の汚れをブラシでこすり落とすか、高圧洗浄機を使用して掃除する方法が一般的です。しかし、これらの方法で一時的にきれいになったとしても、根本的に繁殖環境を改善しない限り、しばらくすると再び発生してしまうことが多いのも事実です。そのため、防滑シートの導入や排水性能の向上、排水溝まわりの定期的なメンテナンスなどを行い、苔や藻類が定着しにくい環境をつくることが重要です。集合住宅の場合は管理組合や管理会社が共用部の清掃を担当しているケースが多いので、定期的なスケジュールを確認し、必要に応じて専門的なクリーニングや防カビ・防藻コーティングの施工などを依頼することも検討しましょう。ベランダや廊下は他の住戸とつながる空間でもあるため、ひとりの努力だけでなく住民同士が連携して、共用部分の清潔さを維持していくことが、建物全体を長持ちさせ、安心して暮らすための大きな鍵となります。

MIST工法®とは?

従来のカビ対策を根本から変える!「MIST工法®」で実現する安全性と再発防止の秘訣

1. 一般的なカビ除去方法との違い

一般的にカビを除去するとき、多くのご家庭や業者では塩素系漂白剤を使用したり、アルコールや市販のカビ取り剤を用いたりするケースが多く見られます。確かに、これらの方法は目に見えるカビを一時的に取り除く効果がありますが、その根本となるカビの菌糸や胞子まですべてを徹底的に処理しきれるわけではありません。また、塩素系漂白剤は強い刺激臭があり、使用する人の健康を害する可能性もあるため、作業中や作業後の換気には十分な注意が必要です。さらに、カビが生えている建材の内部にまで薬剤が浸透しにくいこともあり、一度取り除いたように見えても、しばらく経つと再発してしまうことが少なくありません。

これに対して、MIST工法®はカビの表面処理だけでなく、その奥深くに入り込んでいる菌糸や隠れた胞子までアプローチする点で従来の方法と大きく異なります。薬剤を霧状に微細化することで、建材の隙間や複雑な内部構造にまで行き渡らせることが可能となり、見落とされがちな箇所も徹底的に除去できるのが特長です。しかも、MIST工法®で使用する薬剤は特殊な配合がなされており、強力な除菌効果がありながらも塩素系のような刺鼻性や、人体・ペットへの大きな負担をかけるリスクが極めて低いという利点があります。従来の漂白剤やアルコールなどによる対症療法的なアプローチではなく、カビそのものの温床となる環境を改善し、長期的に再発を防ぐことを重視しているのも、MIST工法®の特徴的なポイントと言えるでしょう。

また、MIST工法®は化学薬品に頼りきらない独自の施工手順を確立しており、その手順の中にはカビの原因分析や再発防止のためのアフターフォローも含まれています。作業後のカビ発生状況を定期的にチェックすることで、万が一の再発や新たな問題も早期に発見・対処できます。こうした総合的な取り組みこそが、一般的なカビ除去方法とは一線を画し、建物の寿命や住む人の健康を長期的に守るカギとなっているのです。

2. 人体や建物に優しい独自技術の特長

カビを除去する薬剤や施工方法にはさまざまなものがありますが、刺激の強い薬品を使用した場合、作業者や住まい手が体調不良を起こしたり、建材にダメージを与えたりするリスクが懸念されます。特に、幼い子どもや高齢者、ペットがいるご家庭では、有害成分を含む薬剤の残留や揮発性のガスに神経質になる方も多いでしょう。一方で、MIST工法®は安全性を第一に考えた独自配合の薬剤を採用しており、施工時や施工後の生活空間における健康被害のリスクを極力抑えるように設計されています。換気が十分に行いにくい場所や、建材が吸水性の高い素材であっても、臭いの残留や有害な化学物質の拡散を最小限にとどめられる点が大きな特長です。

さらに、MIST工法®で用いる噴霧技術は、薬剤を極めて微細なミスト状に変化させることで、カビの根を張った細部にまで行き渡らせる効果が期待できます。この微細化によって、建材や壁紙などの表面だけでなく、その内側に潜むカビ菌糸にも直接作用が可能となります。従来の刷毛塗りや噴霧器での大まかな散布では届きにくかった箇所にも、まんべんなくアプローチできるのです。また、噴霧した薬剤がむやみに飛散することを防ぎながら、必要なポイントだけを的確にカバーする設計がなされているため、建材を余計に濡らす心配や濃度過剰によるダメージを最小限に抑えられます。

加えて、MIST工法®の施工は、作業者自身も安全面に配慮した手順を踏むことが義務付けられており、国際特許技術としての信頼性の高さも評価されています。施工に携わるスタッフが正しい知識と技術を習得し、薬剤の特性を把握しているからこそ、人体や建物に優しい処理が実現できるのです。結果として、家族やペットが住む空間であっても安心して作業を任せられ、施工後すぐに日常生活を再開できるというメリットにつながります。こうした総合的な安全性への配慮こそが、MIST工法®が他のカビ除去方法と比べて高く評価されている大きな理由の一つなのです。

3. 安全・確実なカビ対策へのステップ

MIST工法®によるカビ対策を行う際、まず大切なのはカビが発生している場所や範囲、そして原因を正確に把握することです。専門家が視覚的なチェックだけでなく、湿度測定や内部調査などを通じて被害状況を分析することで、効果的な施工プランを組み立てることができます。次に、実際の作業に入る前には、家具や家財道具などを保護しつつ、周囲への薬剤の付着を防ぐための養生を丁寧に施します。この下準備をしっかり行うことが、施工後のトラブルや再発を最小限に抑える重要なポイントです。

施工段階では、薬剤を微細なミスト状にして散布することで、カビが潜むあらゆる箇所へアプローチします。床下や壁の裏側、天井の隙間など、通常であれば手作業でアクセスしにくい場所にもミストが行き渡るため、目に見えない菌糸や胞子までしっかりと処理することができます。作業時間はカビの発生状況や部屋の広さ、建物の構造によって異なるものの、従来の工法に比べて効率的に処理を進められるケースが多いです。そして、作業が完了した後は、十分な換気や乾燥を行うことで薬剤を定着させ、残留する水分を取り除くという工程を経ます。このステップにより、カビの再発を防ぐだけでなく、室内環境を早期に元の状態に戻すことが可能です。

施工後には、専門家による最終チェックやアフターフォローが行われます。たとえば、一定期間を経た後に再度訪問し、カビが再び発生していないかを確認するほか、住まいの構造に応じた日常的な換気や掃除のポイントなどをアドバイスしてもらえることもあります。カビは環境や季節の変化によっていつでも再び発生するリスクがあるため、定期的なメンテナンスや点検は欠かせません。MIST工法®は単なる「除去」にとどまらず、原因究明から再発防止策、そしてアフターフォローまでを包括的にサポートすることで、安全かつ確実なカビ対策を実現しているのです。

MIST工法®による解決策

カビを根絶し、建物を守る最善策!MIST工法®がもたらす圧倒的な安心と快適な暮らし

1. 冠水・床下浸水後の後処理とカビ消毒

江戸川区のような地盤の低いエリアにお住まいの方にとって、台風や集中豪雨などによる冠水・床下浸水は深刻なトラブルの一つです。冠水が起きた場合、床下や壁の内部に水が染み込み、表面上は乾いたように見えても内部には大量の水分が残ることがあります。ここで厄介なのが、目に見えない部分に長期間湿気が溜まることでカビが発生し、放置すると建材の劣化や健康被害につながる可能性がある点です。冠水・床下浸水後の処理を怠ると、カビの根が深部に入り込み、一般的な清掃や市販の薬剤だけでは取り除ききれないケースが多々見受けられます。

そこで活躍するのがMIST工法®による後処理とカビ消毒です。まずは現地調査で浸水範囲や湿気の残り具合を正確に把握し、その後、微細なミスト状の薬剤を床下や断熱材の裏側、壁の中まで浸透させることで、隠れた胞子や菌糸にアプローチします。これにより、従来の方法では対応が難しかった細かな隙間や狭い空間にも薬剤が行き渡るため、カビを徹底的に除去しやすくなります。また、MIST工法®で使用する薬剤は刺激が少なく、人やペットへの負担を極力抑えながら強力な除菌・防カビ効果を発揮するのが特長です。

さらに、施工後の乾燥や換気、必要に応じた再度のミスト処理などを組み合わせることで、再発リスクを最小限に抑えることが可能です。床下には排水ポンプや送風機などを使って湿気を飛ばし、内壁や断熱材に残った水分もしっかり抜ききる工程を踏むことで、カビが再び繁殖する環境を徹底的に排除していきます。加えて、床下や壁内部の状況を定期的に点検することで、もしも再度湿気がこもりやすい構造上の問題があった場合でも早期に補修を行い、長期的な安心を得られるのです。冠水や床下浸水後は焦りがちですが、まずは専門家の診断に基づく丁寧な後処理とカビ消毒を実施することで、被害を受けた建物の寿命を大きく延ばすことができるでしょう。

2. 浴室・窓枠の黒カビを徹底除去する方法

浴室や窓枠に発生する黒カビは、日常生活で多くの方が一度は目にし、頭を悩ませる存在です。特に江戸川区のように湿度が高いエリアでは、少し掃除を怠っただけでもカビが再発・拡大してしまうケースがしばしば見られます。市販の塩素系漂白剤やカビ取り剤で表面を掃除しても、根本的な菌糸や胞子を取り除くことができず、またすぐに黒ずみが戻ってくるという経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

MIST工法®では、この厄介な黒カビを徹底的に除去する方法として、まず目に見えるカビの範囲だけでなく、その周辺や背後にまで菌が広がっていないかを細かく調査します。浴室ならタイルの目地や天井裏、窓枠ならサッシのレール部分やパッキン周りなど、普段見落としがちなポイントをチェックし、カビの潜む範囲を正確に把握するのです。次に、カビの種類や進行度を考慮しながら、ミスト状の薬剤を散布してカビを細部まで行き渡らせ、洗浄していきます。微細な霧状の薬剤は、狭い隙間や目地の奥深くまでアプローチ可能なため、従来の刷毛塗りや拭き取りでは届きにくいところにも到達しやすいのが強みです。

さらに、この薬剤自体が浸透力と除菌力を兼ね備えつつ、塩素系独特の刺激臭が少ないというメリットがあるため、施工後の生活環境を快適に保ちやすいという点も大きいでしょう。作業後には十分な乾燥と換気を行うことで、カビが再び発生しにくい状況を作り出します。と同時に、換気扇の交換や窓枠のシーリング補修など、構造的な改善が必要であれば専門家が提案してくれるため、長期的な視点でカビを予防できるのです。また、浴室のように水蒸気が充満する空間では、入浴後にすばやく水気を拭き取る、窓枠に結露が溜まらないよう対策を講じるなど、日常の意識を少し変えるだけでも再発率を下げることができます。こうした総合的な視点と実践的なノウハウが、MIST工法®の強みと言えるでしょう。

3. ベランダ・共用廊下の苔・藻類対策

建物の外部にあるベランダや共用廊下は、雨水や湿気が溜まりやすく、苔や藻類が発生しがちな場所です。特に日当たりが悪かったり、排水がうまくいかない構造の場合には、常に地面が湿った状態になり、それが苔や藻類の生育を促してしまいます。さらに、江戸川区のように海風と川からの湿気が組み合わさるエリアでは、想像以上に外気中の水分が多く、コンクリート表面に微生物が定着しやすい環境が生まれやすいのです。放置してしまうと見た目が悪くなるだけでなく、苔や藻の根がコンクリートの隙間に入り込み、素材そのものを劣化させる原因となるケースもあります。

こうした屋外スペースでの対策として、MIST工法®によるカビ消毒・除去技術は苔や藻にも有効です。まず、苔や藻の発生している箇所を高圧洗浄機やブラシなどで下地処理しつつ、必要に応じてミスト散布を組み合わせることで、表面にこびりついた微生物を物理的・化学的に徹底的に除去します。この際、通常の洗浄だけでは行き届かない細やかな隙間やひび割れにも薬剤を浸透させることで、根を残さず処理できるのがMIST工法®の大きな強みです。さらに、除去作業後には防カビ・防藻効果のあるコーティング材を塗布するなど、再発を防ぐための仕上げが効果的に行えます。

共用廊下やベランダは、建物全体の美観や安全性にも関わる重要な場所であるため、複数の世帯が暮らすマンションや団地などでは管理組合や管理会社との連携が欠かせません。定期的な清掃スケジュールを組むとともに、排水溝の詰まりや劣化がないかをチェックし、苔や藻が生えにくい環境を日頃から保つ努力が求められます。万が一、大規模な発生が見られたり、腐食や劣化が始まっている場合には、早めに専門家へ相談して適切な施工を行うことが、長持ちする住まいづくりの鍵となるでしょう。MIST工法®を活用することで、室内のカビ対策だけでなく屋外スペースの微生物被害に対しても一貫したケアが可能になり、建物全体を健全な状態で維持することができるのです。

日常でできるカビ予防のポイント

毎日のちょっとした心がけで差が出る!湿度管理と生活習慣でカビを寄せつけない環境づくり

1. 換気と除湿のコツ

江戸川区のように湿度が高い地域では、カビの発生を防ぐために日常的な換気と除湿が重要なポイントとなります。まず、換気に関しては部屋の対角線上にある窓を同時に開けるなど、空気の通り道を確保できるよう工夫してみましょう。夏場だけでなく冬場もこまめに窓を開けて外気を入れ替えることで、室内に溜まった湿気を排出しやすくなります。ただし、花粉や粉じんが気になる場合は、短時間で集中して換気を行ったり、換気扇と窓開けを組み合わせるなど、季節に合わせた対策を併用すると安心です。

次に、除湿においてはエアコンのドライ機能や除湿機の活用が効果的です。浴室に近い場所やキッチンなど、水回りが集中するエリアでは特に湿度が上がりやすいので、意識してドアや窓を開けておき、風の流れをつくってあげることがカビ防止の鍵になります。また、押し入れやクローゼットといった収納スペースも空気の動きが少ないため、時々扉を開放し、内部を換気してあげることが大切です。除湿剤や湿気取りを置くのも一つの手ですが、これらは定期的に交換しないと効果が薄れてしまうので、交換時期を把握してこまめに取り換えるようにしましょう。

意外と見落とされがちなポイントとして、窓ガラスやサッシ枠に結露が発生した際の拭き取りがあります。放置しておくと水滴が木枠や壁紙に染み込み、黒カビ発生の原因になりやすいので、結露が見られたらすぐに水分を取り除く習慣をつけると良いでしょう。さらに、浴室の換気扇は入浴後もしばらく回して湿気をしっかりと排出させる、キッチンでは調理中・調理後に換気扇を回し続けるなど、ちょっとした行動の積み重ねが大きなカビ予防につながります。こうした地道な換気や除湿の取り組みこそが、カビの根を張らせないための一番の近道なのです。

2. 定期的な清掃・チェックの重要性

どんなに高性能なカビ取り剤を使用しても、生活習慣が原因でカビが発生してしまう可能性は否定できません。そのため、定期的な清掃とチェックこそが、カビを予防するうえで欠かせない要素となります。特に湿気がたまりやすい浴室やキッチン、洗面所、そして窓枠や押し入れの内部などは、こまめな掃除と点検を心がけましょう。浴室では使用後にシャワーで壁や床の石鹸カス、髪の毛などをしっかり洗い流し、最後に冷水をかけて温度を下げておくとカビの発生を抑制しやすくなります。換気扇や排水口も見落とされがちですが、ゴミやホコリが溜まっていると換気効率が落ちるため、定期的にお手入れが必要です。

キッチンではシンクや排水口周り、冷蔵庫の裏、レンジフードの内部といった水気や油汚れが混ざり合いやすい箇所に注意が必要です。汚れが蓄積しているとカビだけでなく害虫の発生にもつながりやすいため、こまめな拭き取りと洗浄が不可欠となります。また、窓枠やサッシ周辺は結露の影響を受けやすいため、カーテンやブラインドなども含めて定期的に乾拭きや丸洗いを行うと、カビの増殖を未然に防ぎやすくなるでしょう。これらの日常清掃に加えて、普段あまり手の届かない天井裏や床下など、定期的に専門業者へ依頼してチェックしてもらうと、より安心です。

さらに、カビは目に見える場所だけでなく、壁紙の裏や断熱材の内部に潜んでいる場合も少なくありません。怪しいシミや異臭を感じたら、できるだけ早めに対策を取ることが大切です。専門家による調査でカビ被害の範囲や原因を特定し、そのうえでMIST工法®などの効果的な施工方法を検討するのも一案です。こうした日常的なメンテナンスと早期対応が組み合わさることで、建物全体の健康を守り、家族が快適に暮らせる住環境を長く維持することにつながります。カビは放置すると被害が大きくなるだけに、初期段階での発見と対処こそが最も効率的な予防策といえるでしょう。

3. 団地・集合住宅での意識合わせ

江戸川区には大型団地や集合住宅が多く、こうした住環境では、個々の居住スペースだけでなく、共用部にもカビが発生しやすいリスクが潜んでいます。廊下やエントランス、階段、ゴミ置き場などが高湿度や汚れによって苔や藻類、さらにはカビの温床になることも少なくありません。このような集合住宅では、住民一人ひとりのカビ予防意識を高めると同時に、管理組合や管理会社との連携が極めて重要です。共用部分の清掃スケジュールや換気設備の点検、排水溝のメンテナンスなどは個人の判断だけでは実施が難しいため、定期的な会議や広報などを通じて情報共有を図ることが必要です。

例えば、梅雨や台風シーズン前に「カビ対策のお願い」といった形で注意喚起を行い、ベランダやバルコニーの排水口をきちんと掃除する、エアコンのフィルターを交換するなど、具体的な行動指針を共有するといった工夫が考えられます。また、共用廊下などに苔や藻が発生している場合は、早めに管理組合へ報告し、専門業者による高圧洗浄や防カビ・防藻施工を検討することで、建物全体を保護できます。加えて、近隣住戸への騒音や臭いの配慮と同様に、窓を開けっぱなしにする時間帯などもある程度意識を合わせると、換気効果が相乗的に高まる可能性があります。

さらには、団地特有の設備として共用排気ダクトや屋上防水などの管理も欠かせません。これらが劣化すると雨漏りや換気不良が生じやすくなり、一部の住戸だけでなく建物全体へ大きな影響を及ぼすこともあります。住民同士が協力して資金面や施工スケジュールを調整しながら、必要な修繕工事やメンテナンスを計画的に進めていくことで、カビ被害を最小限に抑えられるでしょう。つまり、団地や集合住宅におけるカビ予防は個々の対策だけでなく、コミュニティ全体の連携がカギとなります。地域や住民の特性に合った意識合わせを行い、互いに情報交換を活発にすることで、快適で健康的な住まいを長く維持できるようになります。

よくあるご質問(Q&A)

疑問や不安を解消して、安心・安全な住環境を実現するために知っておきたいポイントをまとめました

1. カビ放置のリスクと健康被害

カビを発見しても、「少し掃除すれば大丈夫だろう」「見た目に大きな変化がないから平気」と後回しにしてしまう方は少なくありません。しかし、カビを放置することは見た目の問題だけでなく、建物の劣化や人体への健康被害を引き起こす原因となるため、決して軽視できるものではありません。たとえば、カビが発生している場所が台所や浴室ならば、食品や食器を介して胞子が体内に入りやすくなり、アレルギー症状や気管支炎、アトピー性皮膚炎などが悪化するリスクを高める可能性があります。さらに、カビは目に見える部分だけでなく、壁や床下の内部まで菌糸を伸ばすことがあり、ひとたび深く根を張ってしまうと、市販の洗剤や自己流の清掃では取り除ききれないケースも珍しくありません。

また、建物に与える影響としては、湿気によって木材が腐ったりコンクリートに劣化が生じたりと、耐久性を損なう恐れがある点が挙げられます。特に地盤が低い江戸川区では床下浸水のリスクも高く、水害被害を受けた際に適切な処理を行わなければ、カビが繁殖しやすい環境を自ら作り出してしまうことになりかねません。こうしたカビのリスクを抑えるためには、発見した時点で早めに対処することが最も重要です。自力での対応が難しい場合には、専門業者へ相談し、カビの発生源や建物への影響を正確に把握したうえで、的確な除去法や再発防止策を講じるのが賢明と言えるでしょう。日常的に換気や除湿を徹底するだけでなく、もしカビらしきものを見つけたら早めに対処する習慣を身につけることで、大きな被害を未然に防ぎ、健康的な住環境を保ち続けることが可能になります。

2. 「団地 窓枠 黒カビ 除去剤」はどれがいい?

ネット検索をしていると、窓枠に発生した黒カビを除去するための市販製品が数多く紹介されており、「団地 窓枠 黒カビ 除去剤」などのキーワードでヒットする商品を試してみようかと考える方も多いでしょう。実際、市販のカビ取り剤には塩素系や酸素系などさまざまな種類が存在し、それぞれに強力な漂白力や除菌効果がうたわれています。しかし、これらの除去剤を使ったからといって、必ずしも根本的にカビを撃退できるわけではありません。その理由の一つに、表面上の黒ずみが取れても、窓枠やサッシの隙間、ゴムパッキンの奥深くに潜む菌糸や胞子が取り残されている場合があるからです。

塩素系の漂白剤を使う際には、特有の刺激臭や揮発性に注意する必要があります。換気をしっかりと行わなければ体調不良を引き起こす恐れもあり、さらにゴムやプラスチックを傷めてしまうこともあります。そのため、商品を選ぶときは成分や使用上の注意点をよく確認し、取り扱いを間違えないようにしなければなりません。たとえ市販の除去剤で一時的に黒カビが目立たなくなっても、結露が頻発する環境が続けばあっという間に再発するケースも多々あります。根本的な解決には、窓枠やサッシ周辺の換気や断熱性能の見直し、結露対策グッズの活用など、住環境全体を改善するアプローチが必須となるでしょう。もしも大がかりなリフォームや専門的な施工が必要な状況であれば、MIST工法®を含むプロの除去・防カビサービスを検討してみることもおすすめです。市販製品はあくまで応急処置や軽度の汚れ向けと割り切ったうえで、長期的に発生源そのものをコントロールする取り組みを行うことが、窓枠の黒カビを本当の意味で解決する近道となります。

3. 「ベランダ 藻 掃除 ブラシ」の使い方のコツ

ベランダや共用廊下に生えてしまった苔や藻を掃除するとき、「ベランダ 藻 掃除 ブラシ」というキーワードで検索し、ブラシやデッキブラシを使った物理的な除去方法を試す人は多いでしょう。実際、ブラシを使ったゴシゴシ洗いは手軽かつ効果的に見えますが、適切な手順やコツを押さえておかないと、かえって素材を傷めたり、一部の苔や藻が残って再発を早めたりする原因になります。まず重要なのは、事前に水を撒いて苔や藻を柔らかくしておくことです。乾燥した状態よりも柔らかくなったほうが剥がれやすくなり、ブラシでの掃除がスムーズに進みます。

また、ブラシ選びにも注意が必要です。硬すぎるブラシを使うとコンクリートや防水シートの表面を傷つけてしまう恐れがあるため、ほどよい硬さの毛先を持ったものを選びましょう。洗剤を併用する際は、中性洗剤や苔・藻対策専用の洗剤を適量使用することで効果が高まります。洗剤をつけてから少し時間を置いて浸透させると、汚れをさらに浮き上がらせやすくなり、短時間での作業でも高い洗浄効果が期待できるでしょう。洗浄後は大量の水ですすぎ、洗剤成分や苔・藻のカスが残らないよう徹底的に流すことも忘れてはいけません。

掃除が終わったら、最後の仕上げとしてベランダや廊下をしっかり乾燥させ、風通しを良くしておくことが大切です。もし排水溝に詰まりがあると、またすぐに水たまりができて湿気が溜まり、苔や藻が再発しやすくなります。定期的に排水口をチェックし、詰まりや劣化が見つかったら早めに対処しておきましょう。さらに、苔や藻の発生しやすい環境を根本的に改善するためには、防カビ・防藻効果のあるコーティングや定期的な専門清掃も視野に入れると安心です。ブラシを活用した手入れは手軽でコストも比較的かかりませんが、長期的な視点で見れば住環境そのものを整える取り組みが不可欠といえます。

お問い合わせ・ご相談の流れ

最初の問い合わせから完了後のアフターフォローまで!MIST工法®カビバスターズ東京でのスムーズなサポート体制

1. 無料見積もり・現地調査について

住まいのカビに関するお悩みは、まず「どれくらいの費用がかかるのか」「どの程度の工事が必要なのか」という点が気になるところだと思います。MIST工法®カビバスターズ東京では、お客様に安心してご相談いただけるよう、無料見積もりおよび現地調査を実施しております。具体的には、お電話やメール、ホームページのお問い合わせフォームなどからご連絡をいただいた際に、カビの状況や発生している箇所、建物の構造などをヒアリングさせていただきます。その後、必要に応じてスタッフが実際にお住まいを訪問し、目視確認だけでなく、湿度測定器や内視鏡などの専門機器を使ってカビの発生範囲や原因を詳細に調査いたします。

この現地調査の結果に基づき、どのような施工が最適なのかを具体的にご提案するのが無料見積もりの流れです。例えば、床下浸水や冠水の被害がある場合は、床下の乾燥と消毒を行ったうえでMIST工法®によるミスト散布を実施することが多いですし、浴室や窓枠の黒カビには部分的なパッキンの交換やタイル目地の補修がセットになる場合もあります。さらに、大型団地のベランダや共用廊下など、広範囲にわたる施工が必要となるケースでも、現場の状況を正確に把握することで無駄のないお見積もりを作成できます。もちろん、調査や見積もりだけであれば費用は一切かかりませんし、その後の施工を強引に勧誘するようなこともありません。お客様のご希望や不安な点を丁寧にヒアリングしながら、最適なプランを提案することに重きを置いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

2. 作業からアフターフォローまでのスケジュール

無料見積もりと現地調査によってカビの状況や施工内容が確定したら、次は実際の作業工程をスケジュール化し、お客様へご案内いたします。例えば、施工が必要な日数や、どのタイミングでお部屋の立ち入りが必要となるか、事前に家具の移動が必要かなど、作業に伴う具体的な段取りを細かくお伝えします。特にお仕事や育児などでお忙しい方でも、安心して作業日程を組んでいただけるよう、可能な限りご希望に合わせたプランを柔軟に調整いたします。

施工当日はまず、作業箇所を傷つけたり薬剤が飛散しないよう、しっかりと養生作業を行います。その後、カビが潜む場所へMIST工法®専用の薬剤をミスト状にして散布し、微細な隙間や奥深くに入り込んだ菌糸や胞子まで徹底除去を目指します。施工後には換気や乾燥をしっかり行い、必要に応じて再度の点検を実施して効果を確認いたします。さらに、仕上がりをお客様と一緒にチェックしながら、今後のメンテナンス方法や日常的に気をつけるべきポイントについてもアドバイスいたします。こうしたフォローアップを行うことで、せっかく除去したカビが再発しにくい住環境を維持しやすくなります。

また、MIST工法®による施工は完了して終わりではなく、施工後しばらく経ったタイミングでのアフター点検やご相談にも対応しております。万が一、施工後に再度カビらしきものが見つかった場合や、湿気が気になる箇所が発生した場合でも、遠慮なくご連絡いただければ、迅速に状況を確認し、必要に応じた追加対策をご提案することが可能です。お客様が長期にわたって安心して暮らせるよう、最後までサポートするのがMIST工法®カビバスターズ東京のこだわりですので、初めて依頼される方もどうぞご安心ください。

3. MIST工法®カビバスターズ東京へのアクセスと対応エリア

MIST工法®カビバスターズ東京は、都内を中心に幅広いエリアでのカビ除去・防カビ施工を行っております。江戸川区をはじめ、冠水被害や湿度の高さで悩まれる方が多い地域はもちろん、都心部のオフィスビルや集合住宅から郊外の戸建て住宅まで、カビに関するあらゆるご相談に対応可能です。アクセスに関しては、お電話やメール、ホームページのお問い合わせフォームからご連絡いただくのが一般的ですが、直接ご来店いただくこともできます。詳しい所在地や最寄り駅、駐車場の有無などはウェブサイトに記載しておりますので、事前にご確認いただくとスムーズです。

地域によっては浸水被害が頻繁に起こる場所や、海沿い・川沿いで塩分や湿気が特に高いエリアもあり、それぞれの地域特性に合ったカビ対策が必要となります。MIST工法®カビバスターズ東京では、現場の気候条件や建物の構造を踏まえながら最適な施工プランをご提案し、再発を防ぐための総合的なサポートを行っています。たとえば、床下の湿気対策を重視しなければいけない地域や、ベランダや外壁の苔・藻対策が欠かせない環境など、お住まいの環境に合ったノウハウと経験を活かし、長期的に安心して暮らせる住まいづくりをお手伝いいたします。

また、江戸川区以外の遠方地域でも、カビ被害が深刻な場合や大型物件の施工が必要な場合など、可能な範囲で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせ時には、建物の概要やカビの症状、敷地の状況などをお伝えいただけると、初回見積もりや調査日のご提案までスムーズに進められます。MIST工法®カビバスターズ東京では、地域の皆さまの住環境をより快適にするため、いつでも親身にサポートしておりますので、カビに関するお困りごとは遠慮なくご連絡くださいませ。

まとめ

江戸川区ならではの湿度環境や建物構造を踏まえた、効果的なカビ対策のポイントを総復習!

1. 江戸川区の特性を踏まえたカビ対策の重要性

江戸川区は東京の中でも特に地盤が低く、川と海に挟まれた湿度の高い環境に位置しています。この地理的特性から、台風や豪雨の際には床下浸水や冠水のリスクが他エリアに比べて格段に高く、建物内に水分が入り込みやすいことがカビトラブルを招く大きな要因となります。さらに、大型団地が多い地域であるため、隣接する住戸と建物構造を共有しているケースも多く、共用廊下やベランダからの湿気や苔・藻類の繁殖が室内のカビ発生にも影響を及ぼす可能性があります。こうした背景を持つ江戸川区でカビを放置してしまうと、住環境に深刻なダメージを与え、建材の劣化やアレルギー症状、体調不良といった健康被害まで引き起こしかねません。

だからこそ、地盤や気候条件をしっかりと理解し、定期的な換気や除湿、適切な清掃など、日常の基本的なケアを怠らないことが重要です。とりわけ、近年の異常気象によるゲリラ豪雨や台風の強大化などを考えると、防災と合わせてカビ対策を徹底する意義はますます高まっています。万が一、床下浸水の被害を受けた際には、一時的に水を排出するだけでなく、建物内部の水分まで確実に乾燥させ、適切な消毒処理を施す工程を抜かりなく行う必要があります。局所的な掃除や市販の薬剤で済ませてしまうと、カビの根が残って再発を繰り返すだけでなく、建物全体の耐久性にも悪影響を及ぼすかもしれません。江戸川区に暮らす皆さまが快適な生活を続けるためには、この地域特有の問題を意識しながら、日頃から予防的な取り組みを積み重ねることが欠かせないのです。

2. MIST工法®を活用した安心・安全な住環境づくり

カビ対策で最も大切なことは、見た目だけのクリーニングではなく、カビの元となる菌糸や胞子までしっかりと除去し、そのうえで再発を防ぐ環境を整えることです。MIST工法®は、そうした根本的なカビ除去と再発防止を目指すうえで非常に有効な手段として注目されています。微細なミスト状の薬剤が建材の隙間や奥深くにまで浸透し、付着したカビを徹底的に処理するので、床下や壁内部など目に見えにくい部分のカビもしっかりと対処しやすくなるのが大きな特長です。また、人体やペットに対する安全性にも配慮した薬剤を使用するため、刺激の強い塩素臭や施工後の残留リスクを抑えながら、除菌力はしっかりと発揮するバランスの良さも魅力と言えるでしょう。

特に、浸水後の床下や浴室、キッチン・窓枠などの黒カビ対策においては、MIST工法®による施工が大きな効果を発揮しています。一般的な除去剤や塩素系漂白剤では、表面の黒ずみを落とすことはできても、その奥深くに残るカビを完全に取り除くのは難しく、再発リスクが高いとされてきました。しかし、MIST工法®なら、ミストを行き渡らせるだけでなく、施工後にしっかりと換気や乾燥の工程を組み合わせることで、カビの繁殖源を断ち切るプロセスを確立しています。さらに、団地や集合住宅のベランダ・共用廊下で発生しやすい苔や藻類にも対応でき、屋外から侵入してくるカビ胞子の拡散を抑える効果も期待できる点が見逃せません。こうした専門的で包括的なアプローチを取り入れることで、江戸川区特有の湿度や浸水リスクにさらされやすい住まいでも、より安心で安全な住環境を長く保つことが可能になります。

3. 今後のメンテナンスと再発防止へのアドバイス

どれだけ効果的な施工を行っても、カビを完全にゼロにし続けるのは容易ではありません。なぜなら、カビの胞子は空気中にも常在し、湿度や温度、そして栄養分(ホコリや汚れなど)の条件が整えば、どこにでも再び発生する可能性があるからです。そのため、MIST工法®のような専門的な施工を受けた後も、定期的なメンテナンスや住まいのチェックを続けることが非常に大切です。具体的には、まず日常的な換気と除湿を欠かさないこと。こまめに窓を開けて空気を入れ替えたり、湿気がこもりがちな押し入れやクローゼットの扉を開放して風を通したりといった、小さな工夫が大きな効果を生み出します。加えて、梅雨や夏場など湿度が高まる季節にはエアコンのドライ機能を活用したり、浴室やキッチンの換気扇を長めに回すなど、状況に応じた対策を取ることも重要です。

さらに、定期的な清掃と点検も効果的な再発防止策です。浴室のタイル目地や窓サッシのパッキン部分にカビがないか、床下や天井裏の湿度レベルが高まっていないかなど、目に見えにくい箇所まで意識して確認すると、早期発見と初期対応がしやすくなります。もし少しでもカビが再発している兆候を見つけたら、市販のカビ取り剤やアルコール消毒などで対処しつつ、状況によっては再度専門業者に相談するほうが安心です。特に江戸川区では、台風や大雨による被害が発生しやすい地域特性を踏まえ、大雨の後などには床下や外壁などを注意深く点検する習慣をつけると良いでしょう。MIST工法®を行ったあとは、施工業者と相談のうえでアフターフォローや定期点検を活用しつつ、住まいを総合的にメンテナンスしていくことで、より高いレベルでカビを防ぎ、家族の健康と建物の寿命を守ることができるのです。

■カビ検査・カビ取り・除菌などカビの事なら何でもへお任せください■

-------カビ専門会社のカビバスターズ東京---------

対応エリア:東京・神奈川・千葉・茨城・埼玉・山梨・静岡・長野

お客様専用フリーダイヤル:0120-767-899

TEL:050-5527-9895 FAX:050-3131-0218

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1丁目1-5