【引っ越し前にチェック!】新居にカビが潜んでいるサインとは?春の新生活を安心スタート

2025/04/02

【引っ越し前にチェック!】新居にカビが潜んでいるサインとは?春の新生活を安心スタート

カビ対策のプロが解説!見逃せないチェックポイントと、MIST工法®で叶える快適住まい

はじめまして、MIST工法®カビバスターズ東京です。このたびは当ブログにお越しいただき、ありがとうございます。春は引っ越しや新生活を始める方が多い季節で、心機一転、新しい住まいでの暮らしに胸を弾ませている方も多いのではないでしょうか。しかし、せっかく用意した新居にカビが潜んでいたとしたら……せっかくのスタートが台無しになってしまうかもしれません。見た目には分かりにくい場所に発生するカビは、クローゼットの奥や壁紙の裏、あるいは押し入れや玄関のたたき部分など、思わぬところで繁殖している場合もあるのです。

カビは放っておくと見た目だけでなく、健康被害にもつながる可能性があり、特に湿気がたまりやすい環境や温度変化の激しい時期には注意が必要となります。私たちカビバスターズ東京では、カビ除去・防カビを同時に行う“MIST工法®”を用いて、隠れたカビまで徹底的に対策いたします。カビの根をしっかりと断ち切り、防カビ効果を長期間維持できる施工が、快適な住環境を守るカギとなるのです。

「においが気になる」「壁紙にうっすらと黒ずみがある」「なんとなく部屋が湿っぽい」など、新居に少しでも不安を感じたら、ぜひ早めに専門家にご相談ください。大切な新生活がカビの悩みから解放され、心身ともに健やかに過ごせるよう、私たちは全力でサポートいたします。今回のブログでは、引っ越し前にチェックすべきカビのサインや、春特有のカビ対策のポイントを詳しくご紹介していきます。少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。それでは、最後までどうぞゆっくりとお読みください。

はじめに:春の引っ越しシーズンとカビのリスク

春を迎える前に知っておきたい、カビの危険と早期対策の重要性

新生活で気をつけたい住環境のポイント

新生活をスタートするにあたって、まずは住まいの環境を整えることが何より重要です。特に春先は気温と湿度が上昇しやすく、カビの発生リスクが高まる時期といえます。引っ越し直後は家具の配置や荷ほどきなど慌ただしい時間が続き、どうしても部屋の隅々まで気が回らないことが多いものです。しかし、新居を快適に保つためには、まずは定期的な換気を心がけ、湿気をこもらせない工夫をすることがポイントとなります。例えば、窓を開けて空気の入れ替えを行うのはもちろん、キッチンやバスルームの換気扇をこまめに回すだけでも、室内の湿度をある程度コントロールできるようになります。

さらに、家具の配置にも注意が必要です。壁際にピッタリと家具を設置すると、通気が悪くなり、その裏にカビが発生する原因となります。可能であれば、家具と壁との間に少しすき間を設け、空気が通りやすいように工夫するとよいでしょう。合わせて、クローゼットや押し入れなどの収納スペースにも、除湿剤やすのこなどを活用し、湿度を抑える対策を行うことで、カビの発生リスクを低減させることができます。

また、洗濯物やお風呂の使用後には、とにかく早めに乾かすことが鉄則です。部屋干しの場合は換気扇や除湿機を併用し、浴室や洗面所はしっかりと水気を拭き取っておくなど、ほんの少しの手間がカビの予防に大きく貢献します。こうした日常のちょっとした工夫を習慣化しておくことで、新生活を気持ちよくスタートできるだけでなく、長期的にも快適な住環境を保ちやすくなるのです。新しい部屋だからといって油断せず、こまめなケアを大切にしてみてください。

見落としがちな新居のカビ発生要因

新居というと、まだ誰も使っていない真新しい空間というイメージがあるかもしれません。しかし、実は引っ越し前の空き家状態が長引いていたり、施工時の湿気が十分に抜けきっていなかったりする場合など、思わぬところでカビがすでに繁殖しているケースも少なくありません。特に、壁紙の裏や床下など、日常生活ではなかなか目に触れない箇所は要注意です。こうした場所には、結露や外気との温度差、微妙なすき間からの湿気が入り込み、カビにとって絶好の繁殖環境となっていることがあります。

また、新築やリフォーム直後でも、建材や壁紙の糊などに含まれる水分が、乾ききる前に雨天や湿度の高い気候が重なると、一気にカビの温床になってしまうことがあります。特に春先は雨の多い日もあり、気づかないうちに室内の湿度が高く保たれていることがあるので油断は禁物です。さらに、一見ピカピカに見える水まわりでも、設置時の微妙なズレやシーリングの劣化などで水が染み込み、シンク下やバスタブの裏など目の届きにくい部分でカビが広がってしまうことがあります。

加えて、新居に入居したばかりの頃は、家具や家電を置いた直後の搬入作業で細かなほこりや汚れが舞っている場合も多いものです。湿度の高い空気とほこり、そして部屋の隅々にこもりがちな空気が合わさると、カビの胞子がさらに繁殖しやすい環境が整ってしまいます。カビは放っておくとどんどん根を張り、目立たない部分でじわじわと広がっていくため、気づいたときには大掛かりな対処が必要になることも。だからこそ、入居前や入居直後のタイミングで室内のチェックを丁寧に行い、少しでもカビの兆候を見つけたら早めに対策することが大切なのです。新居ならではの盲点をしっかり押さえ、トラブルを未然に防ぎましょう。

要チェック!新居に潜むカビのサインとは

見逃さないで!意外と身近に潜むカビの初期症状と、その見分け方

目に見える黒ずみや色の変化

新居に引っ越した直後は、部屋のすみずみに目を配るよりも家具のレイアウトや生活必需品の準備に意識が向きがちです。しかし、ふと気づくと壁や天井、窓枠などに小さな黒ずみや色の変化が見られることはないでしょうか。この黒ずみや変色こそが、カビからの重要なサインである場合があります。カビの胞子は空気中を漂い、湿度や温度などの条件が整った場所に付着すると、徐々に繁殖を始めます。目に見える形で表面化したときには、すでにある程度根を張っていることが少なくありません。

特に、壁紙の継ぎ目や窓周りのパッキン部分、エアコンの吹き出し口などは、カビの色を見つけやすい場所です。軽視しがちな小さな点のような黒ずみでも、放っておくと範囲が徐々に広がり、やがてカビの増殖速度も加速してしまいます。さらに、目視できる範囲にとどまらず、下地や壁紙の裏までカビ菌が入り込んでいるケースも多いのです。こうした初期段階のサインを見つけたら、なるべく早めに対処し、原因となる湿気や汚れを取り除くことが大切です。

また、黒ずみが必ずしも真っ黒であるとは限りません。ときには緑っぽい色合いや茶色っぽい変色として現れることもあります。見慣れない色のシミや斑点を見つけたときは、「カビが原因かもしれない」という意識を持つだけでも、早期発見につながります。新居をいつまでもきれいな状態で保つためにも、このわずかな色の変化を見逃さないように心がけましょう。自分で対処が難しい場合や、拭き取っても繰り返し発生するようなら、カビの専門業者に相談して根本的な原因を解決することをおすすめします。

カビ臭・湿気のこもった臭い

カビのサインとしてもう一つ見逃せないのが、鼻を刺激する独特のにおいです。新築やリフォームしたばかりの住まいでも、何かかび臭いような湿気のこもったにおいを感じるようなら要注意です。においはカビの胞子が放出する成分によって発生し、目視では確認できない初期段階のカビにも敏感に反応しやすい指標となります。いくら見た目がきれいに見えても、このにおいが漂う場合は、壁紙の裏や押し入れの奥、床下などにカビがすでに繁殖している可能性があります。

特に、新居に置く家具や家電には工場出荷時の保護剤や、新しい素材特有のにおいが混じることもあり、カビのにおいと判別しづらいケースもあります。そのため、「何かおかしい」と感じたら、においの発生源を探すと同時に、可能であれば換気や除湿を徹底して様子を観察してみましょう。においが消えないようであれば、カビの発生を疑ってみる必要があります。においはごまかしが利かず、人間の嗅覚は意外と敏感なので、ほんの少しの違和感でも早めに確認するに越したことはありません。

また、においの原因を取り除かずに消臭剤などでごまかしてしまうと、カビそのものはさらに増殖し、状況が悪化することも考えられます。密閉度の高い部屋では、においもこもりやすいため、日中はなるべく窓を開けて空気を入れ替えるなど、積極的に換気を行うことが大事です。室内の湿度が上がることで、カビが一層繁殖しやすくなりますから、除湿機やエアコンのドライ機能なども活用しながら「風通し」を意識しましょう。カビ臭が続くようなら、専門的な点検やクリーニングを検討し、根本対策を行うことが賢明です。

窓や壁紙の結露がもたらす影響

結露はカビの発生を促進する大きな原因の一つです。窓ガラスやサッシ部分がびっしょり濡れるように結露しているという場合、室内と外気の温度差が激しく、かつ十分な換気が行われていない可能性があります。結露が発生すると、その水滴が窓枠や壁の表面に留まり、カビが繁殖しやすい湿度条件を整えてしまうのです。特に冷たい外気と暖房の効いた室内とのギャップが大きい冬場だけでなく、春先の気温変化が激しい時期にも注意が必要となります。

窓や壁紙に結露が多発すると、壁紙の接着剤が湿気を含んでしまい、剥がれやすくなるだけでなく、その裏側にまで水分が浸透することがあります。結果として、見えない場所でカビ菌が増殖し、壁紙を外したときに初めて黒ずみを発見するケースも少なくありません。さらに、窓辺は日当たりが良いという印象がある一方で、カーテンを長時間閉め切っていると意外に風通しが悪くなり、結露した水分が乾きづらいこともあるのです。

こうした結露の放置を防ぐためには、こまめに換気を行ったり、場合によっては窓ガラスに断熱シートや結露対策グッズを使用するなどの工夫が効果的です。サッシの溝に水がたまったままだと、そこからカビの発生が広がるケースもあるので、見つけたらすぐに拭き取る習慣をつけるとよいでしょう。結露の影響を軽視すると、いつの間にか壁の内側まで湿気が回り、大規模なリフォームが必要になることもあります。軽視されがちな結露ですが、新居を長く快適に保つためには、結露の管理を徹底してカビの発生を未然に防ぐことが大切です。

見逃しがち!?カビが発生しやすい場所ランキング

ここを見落とすと大変!意外にカビが潜みやすい場所ランキング

クローゼット・押し入れ

クローゼットや押し入れは日常的に開閉の機会が少ないうえ、通気が十分に確保されていないことが多いため、カビの発生源になりやすい代表的な場所の一つです。特に、布団や衣類など湿気を含みやすい繊維製品を収納している場合、そこに体温や汗などの水分が蓄積しやすく、内部にこもった湿気がカビの繁殖を後押ししてしまうのです。また、クローゼットや押し入れの壁側が外気に面していると、外との温度差で結露が発生しやすくなることも見逃せません。こうした結露や湿度の上昇は、カビにとって格好の繁殖条件となるため、どれだけきれいに整理整頓していても油断は禁物です。

さらに、クローゼットや押し入れは収納スペースとして奥まった構造になっているため、扉を閉め切っている時間が長く、空気の循環が乏しくなりがちです。その結果、湿気が行き場を失い、そのまま滞留してしまいます。気温や湿度の高い季節には、一度発生したカビがあっという間に広がり、衣類にカビ臭やシミがついてしまうケースも少なくありません。とくに素材のデリケートな衣類や寝具は、一度カビが生えると完全に除去するのが難しく、場合によっては買い替えを余儀なくされることもあります。

対策としては、定期的に扉を開けて風通しを良くすることが第一です。除湿剤や消臭剤を活用して湿気をコントロールするのも効果的ですが、詰め込みすぎを避け、適度にスペースを確保することも大切です。衣類や布団をしまう際には十分に乾燥させ、シーズンオフのタイミングで一度取り出して、ほこりや湿気を飛ばしてあげる習慣をつけると良いでしょう。ちょっとした心がけの積み重ねが、クローゼットや押し入れをカビの温床から守る大きなカギとなります。

ユニットバス・洗面所などの水まわり

ユニットバスや洗面所など、水まわりはカビが発生しやすい代表的なスポットです。水を日常的に使用する空間であるうえ、湯気や飛び散った水滴が壁や床に付着しやすいため、常に高い湿度が保たれがちです。特に、入浴中や洗面中に発生する水蒸気が換気不足の状態でこもってしまうと、壁や天井、排水口付近のわずかなすき間にまでカビが広がるリスクが高まります。さらに、浴室の扉やシャワーカーテン、シャンプーボトルの底など、意外なところに水垢やせっけんカスが溜まり、それらをエサにカビ菌が増殖する場合もあるので注意が必要です。

また、洗面所は洗濯機の排水口や洗面台の下など、普段あまり目にしない部分にも湿気がこもりやすい構造になっています。特に排水口周辺は髪の毛や洗剤カスが堆積しやすく、それらがカビ菌の繁殖を助長することがあります。洗面台の下の配管付近も、結露による水滴や微妙な水漏れが発生している場合があり、気づかずに放置してしまうと気がついた頃にはカビが深く根を張ってしまっているかもしれません。

水まわりでのカビ対策としては、まずは換気扇や窓を活用して浴室内や洗面所の湿気を徹底的に排出することが大切です。入浴後は浴室全体に冷水をかけて温度を下げる、使用後に壁や床の水滴を軽く拭き取るなどの習慣を持つことで、カビの温床を減らすことができます。排水口や洗面台の下は定期的に掃除をし、髪の毛やぬめりを除去するように心がけると、カビの発生源を断ち切りやすくなるでしょう。水まわりは汚れがたまりやすい一方、こまめなケアを習慣化するだけで大きな違いが生まれる場所でもあるのです。

エアコン内部・換気扇などの通気部分

エアコンや換気扇などの通気部分も、意外とカビが潜みやすい場所の一つです。エアコン内部は冷暖房時の温度差や結露により、熱交換器やフィルター周辺に水滴が発生しやすく、そのまま放置すると湿気を好むカビが繁殖してしまいます。特に、フィルターに溜まったホコリや汚れがエサとなり、カビが急速に増殖するケースも少なくありません。エアコンを運転した際に、吹き出す風にカビ臭さを感じたり、喉がイガイガするようになったりする場合は、内部にカビが広がっている可能性が高いといえます。

また、換気扇も空気の排出を担う重要な役割を果たしますが、フィルターやファン部分に油汚れやホコリが蓄積していると、回転効率が落ちるだけでなく、そこに湿気が絡まってカビが発生しやすい状況が作られてしまいます。とくにキッチンの換気扇は油煙が付着しやすく、浴室の換気扇には水蒸気やせっけんカスが吸い込まれやすいため、適切なメンテナンスを怠るとカビの温床になりがちです。換気扇を回しているのに部屋がなかなか換気されないと感じるときは、汚れによる目詰まりやカビの繁殖が原因かもしれません。

対策としては、エアコンのフィルターや熱交換器の定期的な掃除、換気扇のフィルターやファン部分の洗浄を心がけることが重要です。シーズンの変わり目には、使う前に一度内部をチェックし、必要に応じて専門業者に依頼して内部洗浄を行うのも効果的でしょう。カビが発生してしまうと、見た目の問題だけでなく、空気中に胞子が広がって部屋全体の空気質を悪化させる懸念もあります。日々の快適さと健康を守るためにも、エアコンや換気扇などの通気部分は定期的に手入れを行い、カビが根を張る前に予防策を講じることが大切です。

カビの放置がもたらす健康・生活への影響

放置は危険!家族の健康と暮らしに及ぶカビの深刻なダメージ

アレルギー症状や気管支疾患への注意

カビを放置していると、私たちの健康に多大な悪影響を及ぼす可能性があることをご存じでしょうか。カビが発生すると、目には見えないカビの胞子が空気中に舞い散り、それを吸い込むことでアレルギー症状や気管支疾患を引き起こしやすくなります。特に、ハウスダストやダニなどに敏感な方は、カビの胞子が大量に存在する環境で過ごすうちに、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状が悪化していく恐れがあります。また、気管支が弱い方は、咳や喘息のような呼吸器症状を起こすリスクも高まるため、カビと健康被害の関係は軽視できない問題なのです。

さらに、健康被害は大人だけでなく、免疫力が未発達な小さな子どもや高齢者にも大きく影響します。カビが繁殖しやすい住環境で生活を続けると、ちょっとした風邪が長引いたり、慢性的な呼吸器トラブルに悩まされるケースが増えることが考えられます。加えて、カビの中にはトリコスポロンやアスペルギルスなど、深刻な感染症の原因となる種類も存在しているため、日常的な免疫力が低下している人にとっては一層危険です。

このように、カビの放置は単なる見た目やニオイの問題だけにとどまらず、体の内側から私たちの健康を脅かしてしまいます。したがって、カビが発生した場合はすぐに拭き取る、除去剤でこまめに掃除をするなどの対策を講じることが重要です。また、発生要因そのものを絶つために、室内の湿度を適切にコントロールし、定期的な換気やエアコンのフィルター掃除を怠らないようにしましょう。家族みんなが安心して暮らせる住環境を維持するためにも、カビの早期発見と対処を心がけることが不可欠です。

衣類や家具のダメージと資産価値の低下

カビの被害は健康面だけにとどまりません。たとえば、クローゼットや押し入れにカビが発生すると、衣類や寝具に黒ずみやシミがつき、取り除くのが困難になるケースが多々あります。特に、ウールやシルクなどの素材は一度カビを吸着してしまうと、見た目だけではなく繊維そのものがダメージを受け、異臭が残ることもあります。お気に入りの服や高価なコートが台無しになってしまうのはもちろん、場合によっては買い替えを検討しなければならない深刻な事態に陥ることもあるのです。

また、家具や家電にもカビは深刻な悪影響を与えます。木製家具にカビが生えると、表面の塗装が剥がれたり、内部の木材が腐食したりする原因となります。革製ソファーやファブリック製の椅子などは、表面にカビの斑点ができるだけでなく、雑菌が増えることで布地自体が劣化しやすくなり、ひび割れや変色が進んでしまうことも少なくありません。さらに、エアコンや加湿器、その他の家電にカビが入り込むと、故障の原因になったり、稼働時にカビ胞子を部屋中にまき散らすリスクも増大します。

このように、カビの放置は住まいの美観や清潔感を損なうだけでなく、高額な修繕費や買い替え費用が発生する可能性を高め、結果的に家や部屋の資産価値そのものを下げることにつながります。とくに賃貸物件にお住まいの場合、退去時に原状回復の義務があり、カビによるダメージが大きいと修理費用の一部または全額を自己負担しなければならないケースも考えられます。資産価値の低下を防ぎ、快適な暮らしを長く保つためにも、カビを見つけた段階でこまめに除去し、再発しにくい環境づくりを意識することが大切です。

MIST工法®のご紹介:カビバスターズ東京が選ばれる理由

根本から徹底対策!MIST工法®が選ばれ続ける確かな理由

徹底除去と長期的な防カビ効果

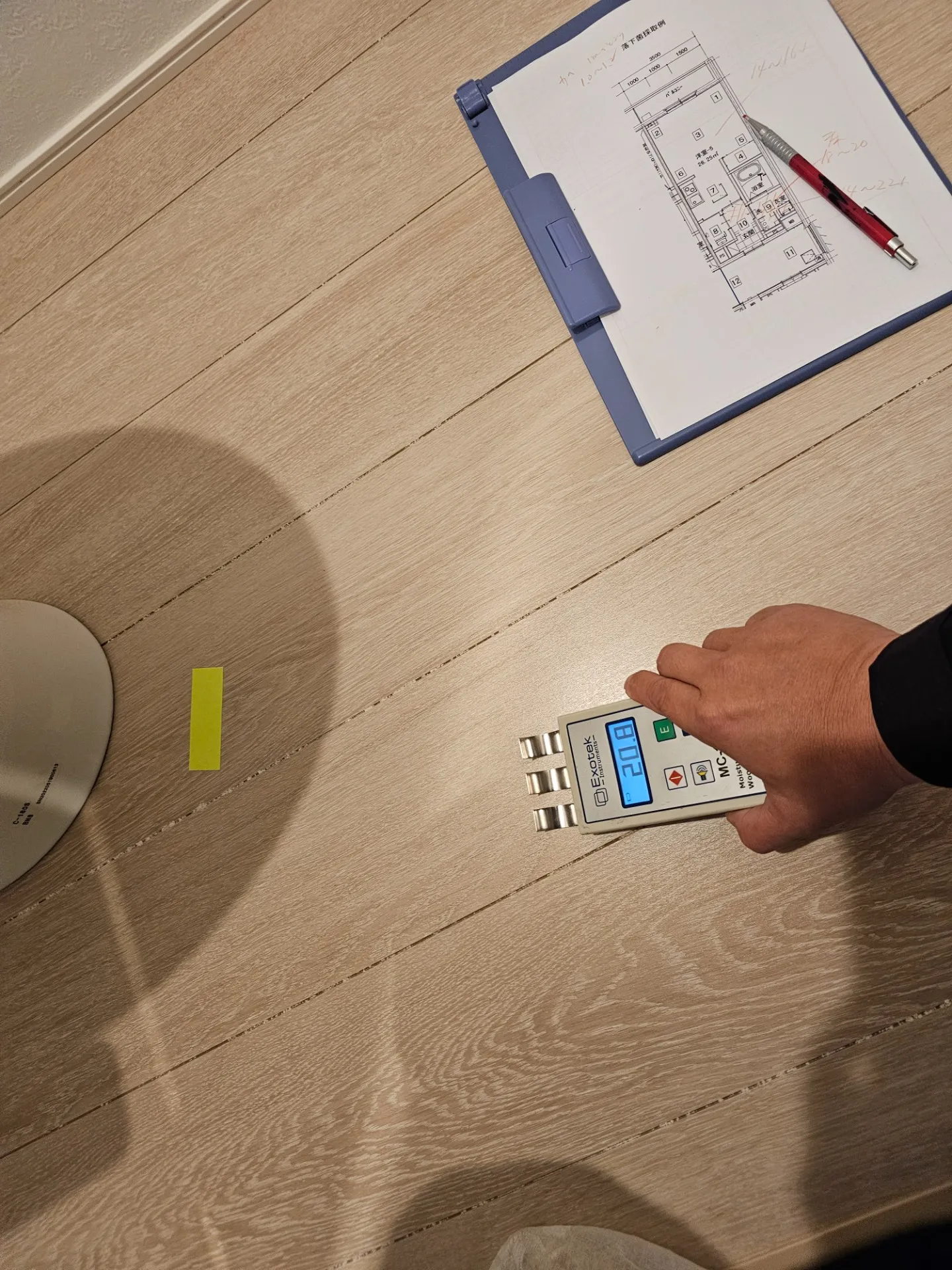

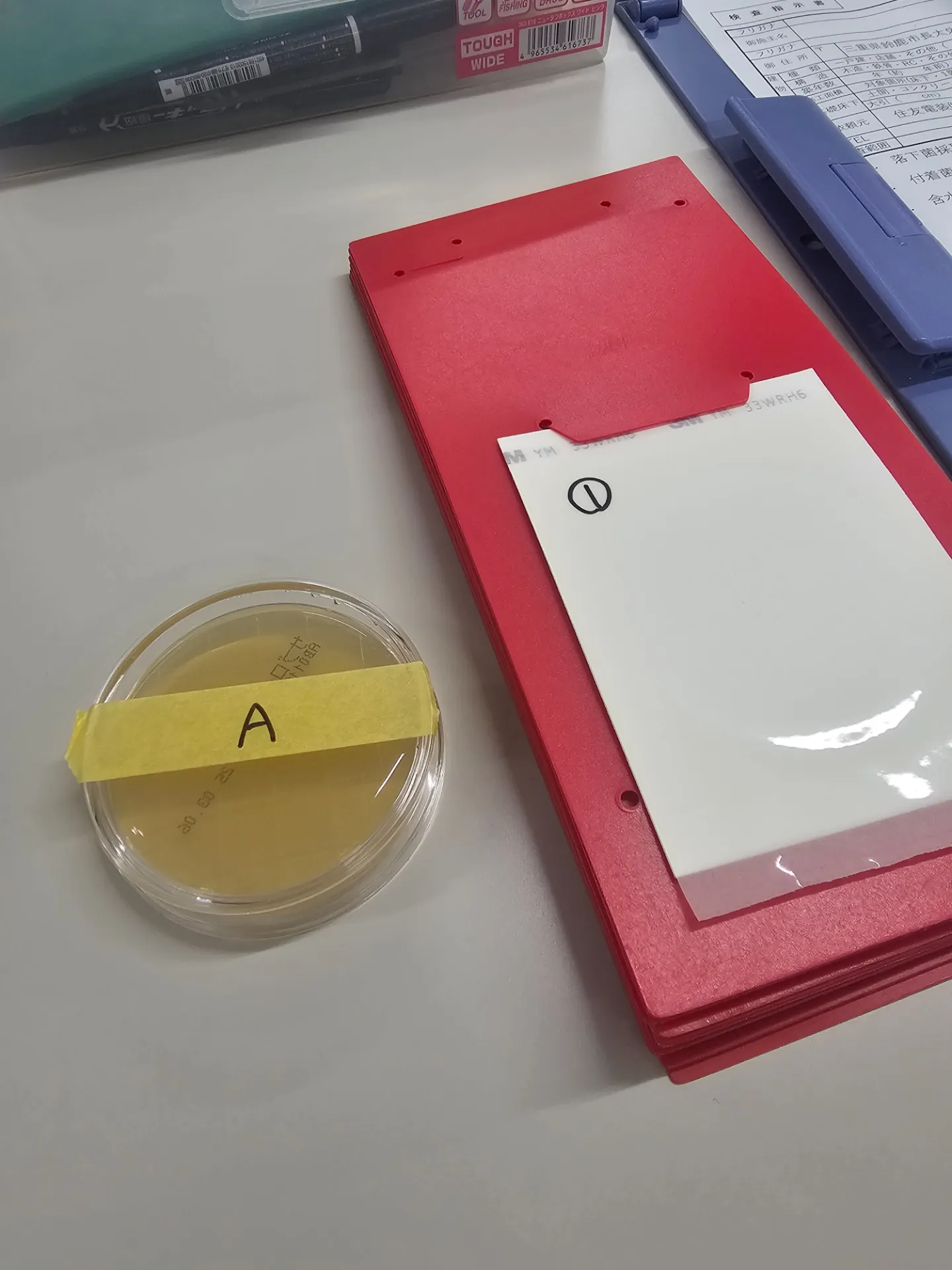

カビを取り除くには、目に見える表面の汚れだけでなく、その奥に潜む菌糸や胞子までしっかりと対処する必要があります。カビバスターズ東京のMIST工法®は、まずはカビの繁殖状況を入念にチェックし、適切な薬剤を用いた除去作業を行うことで、カビ菌を根こそぎ退治することを目指しています。一般的な掃除や市販のカビ取り剤ではどうしても届かない細かな部分や、カビの根が深く入り込んだ箇所にまで専用の機器や技術でアプローチするため、短期間のうちに再発してしまうリスクを最小限に抑えられる点が大きな強みです。

さらに、MIST工法®では除去作業だけでなく、その後の防カビ処理にも力を入れています。カビの根があった場所や、今後繁殖しやすいと思われるポイントに専用の防カビ剤を浸透させることで、空気中に漂う新たなカビ胞子が付着しても増殖しにくい状態を維持できるのです。これにより、ただ一時的にカビを取るだけでなく、長期にわたりカビ被害のリスクを低減します。住まいの美観や衛生面が保たれるだけでなく、カビによるアレルギー症状や建物の資産価値の低下を未然に防ぎ、より安心して暮らせる環境づくりを実現できるのが、MIST工法®の大きなメリットといえるでしょう。定期的なメンテナンスとの組み合わせで、より長期間にわたり効果を持続させることができるため、カビに対する根本的な解決策をお探しの方にとって理想的な手段といえます。

下地まで行き渡る施工方法の強み

カビ問題が厄介なのは、壁紙や床の表面をきれいにしても、その内部や裏側、あるいは下地材の奥深くにまでカビの菌糸が広がっているケースが多いからです。表面的にはカビが消えているように見えても、根の部分が生きていると、湿度や温度条件がそろった際に再び繁殖し、あっという間に元通りになってしまうことが少なくありません。そこでカビバスターズ東京では、MIST工法®を用いて下地までしっかりと処理し、菌を残さないように徹底的な対策を行っています。

具体的には、壁や床の材質や構造、現場の状況に合わせた専門の機器を使用して薬剤をミスト状に噴霧し、奥深いところに潜むカビ菌にまで行き渡らせるのです。これにより、壁紙や塗装の表面だけでなく、通常の清掃では届きにくい下地層にまで確実にアプローチできます。特に、湿気が溜まりやすい押し入れの中やクローゼットの壁裏などは、通気性が悪いこともあってカビの温床になりやすい場所です。MIST工法®ならば、このような密閉度の高い部位にも隅々まで薬剤を行き渡らせられるため、再発リスクを徹底的に抑えられるのです。施工後に行う防カビ処理も下地までしっかり施すことで、表面的な掃除だけでは得られない長期的な効果が期待できます。こうした施工ノウハウの蓄積と専門的な技術力こそが、カビバスターズ東京が信頼を集める理由といえるでしょう。結露や漏水などでダメージを受けている建物はもちろん、新築やリフォーム直後の物件でも、下地段階からの対策を考えることで、より安心で快適な住空間を保つことができます。

春の新生活を守るためのカビ対策ポイント

スタートダッシュで差をつける!新居をカビから守るための基本アクション

物件選びの段階で確認しておきたいこと

新しい生活を始めるにあたり、まず大切なのは「どんな物件を選ぶか」ということです。カビのトラブルを未然に防ぐためには、内見や契約の段階から建物の構造や通気性などをチェックすることが欠かせません。例えば、窓や換気口の位置、日当たり、風の通り道などはもちろん、周囲の環境も意外に重要です。近くに大きな建物が立ち並んでいる場合は風通しが悪くなることがありますし、一階部分や地面に接している場所は湿気がこもりやすい可能性があります。内見の際には部屋の角や天井付近、収納の内部などを積極的に見て、結露やカビの痕跡がないかを確認してみましょう。

また、新築やリフォーム済みの物件でも油断は禁物です。施工時の湿気がしっかり抜けきらないまま施工を終えてしまうケースもあり、見た目はきれいでも壁紙の裏や下地部分にはカビ菌が繁殖している場合があります。できれば不動産業者や管理会社に対して、過去にカビの発生履歴はないか、あるいは雨漏りや漏水トラブルの経験はないかなどを質問しておくと安心です。実際の生活をイメージしながら、通気や採光、排水設備の状況などを細かく確認し、可能であればエアコンや換気扇の作動状況もチェックしておくとよいでしょう。賃貸契約の場合は、カビ被害が生じたときの補償や修繕の取り決めについても把握しておくと、万が一の際にスムーズな対応が可能になります。物件選びの段階でしっかり見極めることが、カビに悩まされない快適な新生活を手に入れるための第一歩といえるでしょう。

室内環境を整える換気・湿度管理のコツ

新生活をスタートしてからは、毎日の習慣として換気や湿度管理を徹底することがカビ対策の基本になります。特に春先は気温と湿度が上昇しやすく、カビにとって好都合な条件がそろいやすい季節です。まずは部屋の空気を循環させることが大切なので、天気の良い日には窓を開けてしっかりと換気し、空気のよどみを防ぎましょう。部屋の間取りによっては風の通りが悪い場所もあるため、サーキュレーターや扇風機を活用して室内全体に空気を行き渡らせるのもおすすめです。

また、湿度が高い空間はカビの繁殖を加速させる大きな要因となります。エアコンのドライ機能や除湿器などを適宜使用し、理想的な室内湿度を50~60%程度に保つよう心がけましょう。洗濯物を部屋干しするときは必ず換気扇を回すか、除湿器を併用して湿気を溜め込まない工夫が必要です。加えて、キッチンやバスルームなど、水を使う頻度が高い場所では、換気扇を活用したり、シャワーの後には壁や床を軽く拭き取ったりするだけで、湿気の蓄積を大幅に抑えられます。カーテンや家具なども定期的に位置を変えて空気の通りを良くし、押し入れやクローゼットなどの収納スペースも扉を開放して風を通す習慣をつけるとさらに効果的です。こうした小さな気配りを積み重ねることで、カビの発生源を作らない住環境を整えられます。新しい暮らしを快適に維持するためにも、日頃の換気と湿度管理が不可欠です。

カビの早期発見・対処でトラブルを最小化

どれほど気をつけていても、気づかないうちにカビが発生してしまうことはあります。しかし、カビのダメージを最小化するためには、早期発見と対処が鍵を握ります。まずは、部屋の隅々まで目を配る習慣をつけましょう。黒ずみや変色、独特のかび臭など、少しでも「おかしいな」と思うサインがあれば、すぐにチェックを行い、必要に応じて掃除やカビ取り剤の使用を検討することが大切です。クローゼットや押し入れなど普段あまり開けない場所、洗濯機や洗面台の裏、エアコンの吹き出し口や換気扇のフィルターといった盲点もしっかり確認してみてください。

もし自己対処が難しいレベルのカビを見つけた場合、あるいはカビを取り除いても再発を繰り返すようなら、専門業者に依頼するのも一つの選択肢です。深刻化する前にプロの目で原因を追究し、徹底したカビ除去や再発防止策を講じてもらうことで、結果的には費用や時間を節約できる場合も多いのです。また、賃貸契約の場合は早めにオーナーや管理会社に相談し、適切な修繕や対応を行ってもらいましょう。カビが広範囲にわたると健康被害や資産価値の低下につながるリスクが高まりますが、早めに手を打てば多くの場合は大事に至らず解決できるはずです。新生活を台無しにしないためにも、日頃から「少しのサインを見逃さない」姿勢で住まいをチェックし、カビを発見したらすぐに行動を起こすことが理想的な対処法といえるでしょう。

アフターケアと日常メンテナンスの重要性

カビ対策のゴールは始まり!日常のケアで住まいを長く快適に保とう

定期的な点検とクリーニングのすすめ

カビ除去や防カビ施工を実施したあとも、油断せずに定期的な点検とクリーニングを続けることが大切です。カビは高温多湿の環境下であれば、わずかな汚れや湿気をきっかけに再び発生する可能性があります。そのため、壁の隅や窓枠、クローゼットの内部など、見落としやすい箇所を中心にこまめにチェックを行いましょう。とくに気温や湿度が上がる春から夏にかけては、一度取り除いたはずのカビが再発しやすい時期でもあります。小さな黒ずみや変色、わずかなかび臭に気づいたら、早めに掃除や除去剤の使用を検討することで、被害を最小限に食い止めることができます。

また、定期的な掃除を習慣化することによって、住まい全体の清潔感や快適性を維持しやすくなります。月に一度など自分なりのペースで、エアコンのフィルターや換気扇のフィルター、洗濯機の排水口などを重点的に掃除してみてください。こうした部位はカビだけでなくほこりや汚れも蓄積しやすく、空気の循環が悪くなる原因にもなります。簡単なフィルター掃除でも、通気性が回復してエアコンや換気扇の効率が上がり、結果的に省エネや電気代の節約にもつながるメリットがあります。日々のクリーニングは面倒に感じることもあるかもしれませんが、少しの手間を定期的に積み重ねていくことで、大がかりな修繕やリフォームを回避することができるのです。

住まいを長持ちさせる予防策

日常的なアフターケアを怠らずに続けていけば、住まいの寿命を大きく伸ばすことが期待できます。とりわけ日本の気候は四季がはっきりしているため、季節ごとの湿度や温度変化に合わせて住まいの環境を整えることが大切です。雨の多い梅雨や台風シーズン前には窓やドア、屋根や外壁などの点検を行い、隙間や亀裂があれば早めに修繕しておきましょう。わずかな隙間からの水の侵入や結露がカビの温床となり、内部の柱や下地材にまで影響が及ぶと大掛かりなリフォームが必要になるケースも珍しくありません。

また、家具の配置や収納方法を見直すことも予防策の一つです。壁際に家具をぴったりと設置していると、通気が悪くなり結露が起きやすくなるため、可能であれば少し隙間を空けて空気の流れを確保するなど工夫しましょう。クローゼットや押し入れにもすのこや除湿剤を活用して、湿気を溜め込まないようにするのが理想的です。さらに、エアコンや加湿器、除湿機などを上手に使うことで、季節に合わせた温湿度管理を実現しやすくなります。こうした小さな気配りが長い目で見れば家のダメージを抑え、カビの発生を減らすだけでなく、快適な居住空間を作り出す要素にもつながります。日常のメンテナンスと定期的な予防策を組み合わせることで、せっかくのマイホームをいつまでも美しく保ち、住まいへの愛着を深めながら安心して暮らせる環境を手に入れましょう。

まとめ:カビを寄せつけない快適な新生活を

ここから始まるカビゼロ生活!大切な住まいを守る、最後のチェックポイント

引っ越し前のチェックの大切さを改めて振り返る

新生活をスタートする際、まず最初に押さえておきたいのが「引っ越し前のチェック」です。物件選びや内見の段階でしっかり確認しておけば、後になって「こんなはずじゃなかったのに……」と後悔するリスクを大幅に減らせます。カビは、一度住み始めてから「なんだか変なにおいがする」「壁紙に黒ずみがある」と気づくケースが多く、問題が表面化したときには既に根が深く広がっている場合も少なくありません。湿気がたまりやすい部屋かどうか、結露ができやすい窓なのか、水回りの設備に問題はないか――こうした点を事前に念入りにチェックすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

また、築年数やリフォーム歴だけでなく、過去に雨漏りや水漏れなどの事故が起きた物件ではないかも確認しておくとよいでしょう。仮に小規模の被害でも、処理が不十分だと見えない部分でカビの温床が残っている可能性があります。入居してから気づいて対応を始めると、賃貸の場合はオーナーや管理会社との話し合いが必要になり、トラブルの解決に時間やコストを要することがあります。大切なのは「少しでも不安に思う点があれば、納得がいくまで確認すること」。これに尽きます。業者やオーナーに質問をするのは決して悪いことではなく、自分や家族が心地よく暮らすために重要なプロセスです。引っ越し前のチェックを怠らず、カビのリスクを最小限に抑えることが、快適な新生活への第一歩となるのです。

早めの対策で安心して暮らせる住環境を実現

カビに悩まされず、いつでも清潔で心地よい住まいを維持するためには「早めの対策」と「継続的なケア」が欠かせません。前述のように、引っ越し前に気になる点を見つけたらすぐに相談やチェックを行うことが重要ですが、実際に住み始めてからも日々の換気や湿度管理、掃除などを徹底していく必要があります。特に、春先から夏にかけては室内が蒸し暑くなりがちで、カビにとって理想的な繁殖環境が整いやすい時期です。窓やエアコン、除湿機などを活用して適切な室内環境を保つだけでなく、もし初期段階の黒ずみや嫌なにおいを感じたら、こまめな掃除や市販のカビ取り剤による対処を行い、根を深く張らせる前に排除しましょう。

しかし、自己対処では限界がある場合もあるのが現実です。床下や壁紙の奥、天井裏など、自分では手が届かない場所にカビが広がると、原因を特定するだけでも容易ではありません。そこで、深刻化する前に専門業者に依頼し、カビの発生源を確実に取り除いてもらうことが重要です。再発防止策としては、防カビ施工や定期的な点検を受けるのも一つの選択肢。賃貸物件であれば、オーナーや管理会社と早めに相談しながら対策を講じることで、余計な費用負担やトラブルを回避しやすくなります。こうした積極的な行動が、結果的には長期的な健康被害や住環境の悪化を防ぎ、安心して暮らし続けられる大きな鍵となるのです。カビ対策は、引っ越し前からスタートし、住み始めてからも継続することで真価を発揮します。快適な新生活を守るため、日々のケアを怠らず、いつまでも気持ちよく暮らせる環境づくりを意識してみてください。

■カビ検査・カビ取り・除菌などカビの事なら何でもへお任せください■

-------カビ専門会社のカビバスターズ東京---------

対応エリア:東京・神奈川・千葉・茨城・埼玉・山梨・静岡・長野

お客様専用フリーダイヤル:0120-767-899

TEL:050-5527-9895 FAX:050-3131-0218

〒152-0004 東京都目黒区鷹番1丁目1-5